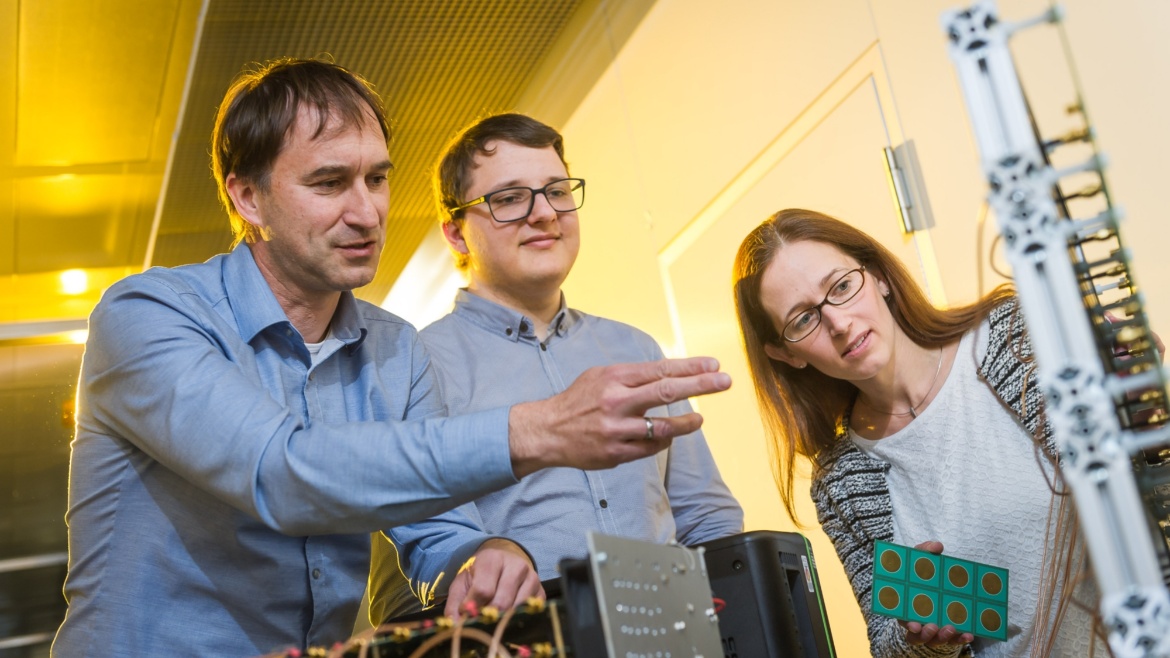

Prof. Stephan ten Brink, Leiter des Instituts für Nachrichtenübertragung (INÜ) der Universität Stuttgart, erforscht mit seinem 15-köpfigen Team, wie sich Künstliche Intelligenz für die Nachrichtentechnik sinnvoll einsetzen lässt. Er setzt dabei auf einen klugen Mix aus klassischer Mathematik und selbstlernenden Verfahren.

Ob Funkkanal, Glasfaser oder Breitbandkabelnetz wie beim Internet oder Kabelfernsehen: Nachrichtentechnische Systeme arbeiten heutzutage mit klassischen Signalverarbeitungsmethoden. „Das Übertragungsmedium ist uns relativ egal, solange es sich eignet“, sagt INÜ-Leiter Stephan ten Brink. „Wir entwickeln Verfahren, um dieses Medium möglichst gut zu nutzen.“ Jenseits der klassischen Methoden befassen sich ten Brink und sein Team mit Künstlicher Intelligenz (KI). Damit gehört das Institut zu den wenigen Forschungseinrichtungen innerhalb Deutschlands und Europas, die auf dem Gebiet der KI-Verfahren für die physikalische Übertragungsschicht arbeiten. Ziel der Ingenieurinnen und Ingenieure ist es herauszufinden, wo die Vorteile gegenüber klassischen, mathematisch modellbasierten Verfahren liegen.

Da die physikalische Übertragungsschicht die spezifischen Gegebenheiten des Übertragungsmediums bedingt, gilt es Fragen zu klären wie: Welche Störungen sind auf einem spezifischen Funkkanal? Welche Ausbreitungsbedingungen liegen vor? Welche Echos treten auf, welche Reflexionen oder Beugungen? Welche Variationen über die Zeit sind messbar – Kurz- und Langzeit? „Insgesamt geht es darum, die physikalischen Phänomene zu ermitteln, die jedem Kanal zu eigen sind. Die Signalformung oder ‚Verpackung‘ der zu übermittelnden Information kann dann mit klassischer Signalverarbeitung und Codierung erfolgen – oder mit neuen Verfahren der KI“, beschreibt ten Brink das Prozedere am Institut. „Auf der Bit-Übertragungsschicht geht es um Fehlerschutz und die besonders gute Detektion im Rauschen, also um Störrobustheit.“ Sein Institut arbeitet derzeit daran, besonders gute Übertragungsverfahren zu entwickeln. Und leistet damit wichtige Grundlagenarbeit, um ein bestmögliches Fundament zu liefern, auf dem dann das sogenannte Scheduling stattfinden kann. Hierbei geht es darum, Frequenzkanäle und Zeitressourcen zuzuweisen. Das Institut beherrscht das Scheduling zwar auch, fokussiert sich allerdings auf die zugrunde liegenden physikalischen Bedingungen. „Auf der Bit-Übertragungsschicht geht es um Fehlerschutz und die besonders gute Detektion im Rauschen, also um Störrobustheit.“

„Wenn Sie das Übertragungsmedium austauschen, also aus dem Funkkanal einen Glasfaser- oder Drahtkanal machen, dann ändert sich in den oberen Schichten das Routing oder Scheduling fast nicht“, erklärt der INÜ-Leiter. „Die Bit-Übertragungsschicht, also unser Wirkungsbereich, ist jedoch eine völlig andere, weil die physikalischen Phänomene ganz andere sind.“ So zeigen sich etwa bei der Glasfaser Dispersionsphänomene, während sich beim Kabel völlig andere Rauschphänomene ergeben.

Insgesamt geht es darum, die physikalischen Phänomene zu ermitteln, die jedem Kanal zu eigen sind. Die Signalformung oder ‚Verpackung‘ der zu übermittelnden Information kann dann mit klassischer Signalverarbeitung und Codierung erfolgen – oder mit neuen Verfahren der KI.

Prof. Dr. Stephan ten Brink

Zerfließen der Impulse entgegenwirken

Bei der chromatischen Dispersion der Glasfaser etwa kann man die digitalen Lichtimpulse am Anfang der Faser gut sehen. Nach 80 Kilometern aber zerfließen diese Impulse, es kommt zur Dispersion oder Zerstreuung. Das geschieht, weil der Brechungsindex von der Wellenlänge abhängig ist. Die verschiedenen Signalanteile in der Glasfaser laufen also unterschiedlich schnell, weshalb sie auch unterschiedlich schnell beim Empfänger ankommen – der Impuls ist zerflossen. Da die Signaltechniker die Eigenschaften der Glasfaser sehr gut kennen, können sie eine geeignete Signalaufbereitung nach der bekannten nicht linearen Schrödinger-Gleichung klassisch mathematisch modellieren. Einfacher ausgedrückt: Sie können mathematisch bestimmen, was sie beim Empfänger tun müssen, um die Dispersion zurückzurechnen.

Genau an dieser Stelle sind Methoden der KI einsetzbar. „Diese Methoden sind viel allgemeiner anwendbar. Sie lernen den Kanal, ich muss also gar kein genaues Modell mehr abstrahieren, sondern kann einfach los senden. Ohne genaues Modell lernt dann der Empfänger zusammen mit dem Sender, wie der Kanal aussieht, kann gegebenenfalls das Signal dadurch sogar noch besser übertragen“, erklärt ten Brink. Der Grund dafür: „Viele Effekte, die vielleicht nur im echten Kanal passieren, sind im mathematischen Modell nicht berücksichtigt.“

Bessere Leistungsfähigkeit dank KI

Am Institut hat sein Team eine Funkstrecke aufgebaut. „Die haben wir zuerst mit klassischer Signalverarbeitung beaufschlagt und so übertragen. Dann haben wir neuronale Netze beim Sender und Empfänger aufgebaut. Dabei stellte sich heraus, dass die Übertragung damit noch besser werden kann.“ Es entstehen viele Effekte, die nicht im Modell abgebildet werden können, aber implizit ausgenutzt werden. Jedoch sei es „gar nicht so einfach, genau zu wissen, was das neuronale Netz via KI da an zusätzlicher Struktur erkannt hat“, berichtet ten Brink. Kurzum: Bislang können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut zwar feststellen, dass die Leistungsfähigkeit dank KI besser wurde. Der Nachteil des Verfahrens ist aber, dass es aktuell beinahe unmöglich ist, aus dem trainierten Netz einfache Regeln abzuleiten, um besser zu verstehen, wodurch genau die Robustheit erhöht wurde.

Doch der Nachteil von KI ist gleichzeitig ein Vorteil. „Das Verfahren ist insbesondere dann interessant, wenn es um Kanäle geht, die schwer modellierbare Eigenschaften haben.“ Dazu gibt ten Brink einen Ausblick, wo und wie KI zukünftig eingesetzt werden könnte: „Bei uns Funktechnikern geht es immer um elektromagnetische Wellen – und das ist Physik. Bei molekülbasierter Übertragung sind als Informationsträger chemische Substanzen im Spiel und die übertragen viel langsamer.“ Manchmal gebe es aber auch Kombinationen aus beidem, beispielsweise bei Nervenbahnen. Es gibt also Übertragungskanäle, die extrem schwer mathematisch modellierbar sind und deswegen klassisch schwer behandelbar. Auch da gibt es dann vielleicht eine Möglichkeit, mit KI-Verfahren weiterzukommen.“ Bisher sei jedoch noch nicht eindeutig geklärt, dass KI in jedem Fall besser sei.

Susanne Röder

Prof. Dr.-Ing. Stephan ten Brink

Leiter des Instituts für Nachrichtenübertragung (INÜ), Universität Stuttgart