Campusführer Stuttgart-Mitte

Objekt G:

Ehem. Elektrotechnik I, jetzt Hochschule für Technik (HfT)

Die Institute für Elektrotechnik und Chemie brauchen neue Räumlichkeiten

Steigende Studentenzahlen, Platzmangel, veraltete Apparaturen, die die Experimente in ihrer Durchführung störten, und

gesundheitliche Beschwerden der Dozenten und Studenten in den vorhandenen Räumlichkeiten der damaligen Technischen

Hochschule im Untergeschoss ihres Hauptgebäudes (→ Station D) veranlassten Professor Wilhelm Dietrich (1852-1930) von der

Elektrotechnik und Professor Karl Hell (1849-1926) von der Chemie, 1889 einen gemeinsamen Neubau, auf dem Stand der Technik und den Bedürfnissen der Institute angemessen, zu beantragen.

Steigende Studentenzahlen, Platzmangel, veraltete Apparaturen, die die Experimente in ihrer Durchführung störten, und

gesundheitliche Beschwerden der Dozenten und Studenten in den vorhandenen Räumlichkeiten der damaligen Technischen

Hochschule im Untergeschoss ihres Hauptgebäudes (→ Station D) veranlassten Professor Wilhelm Dietrich (1852-1930) von der

Elektrotechnik und Professor Karl Hell (1849-1926) von der Chemie, 1889 einen gemeinsamen Neubau, auf dem Stand der Technik und den Bedürfnissen der Institute angemessen, zu beantragen.

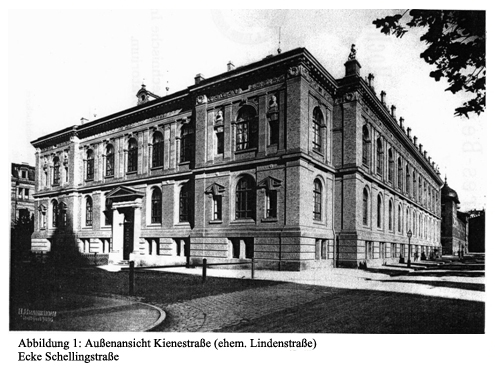

Von 1893 an wurde der von Oberbaurat Karl von Sauter (1839-1902) geplante Neubau in unmittelbarer Nähe der Hochschule unter der Leitung von

Regierungs-Baumeister Bürger in einem Jahr hochgezogen und bis zum Frühjahr 1895 samt Innenausbau fertig gestellt.

Der Bauplatz neben der Königlichen Baugewerbeschule (seit 1971 Fachhochschule für Technik) und

dem Königlichen Realgymnasium erforderte eine optische Anpassung des Nutzbaus an seine Umgebung. So wurde der Backsteinbau mit Frankfurter

Verblendern und Lettenkohlensandstein an die italienische Renaissance angelehnt, auf dem Dach wurde englischer Schiefer verwendet. Zudem

schmückten je vier Büsten bekannter Techniker beziehungsweise Chemiker die Fassaden der beiden Institute. Bei der Elektrotechnik handelte es

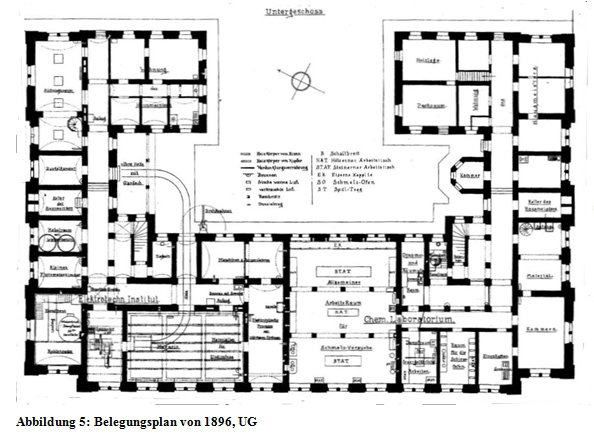

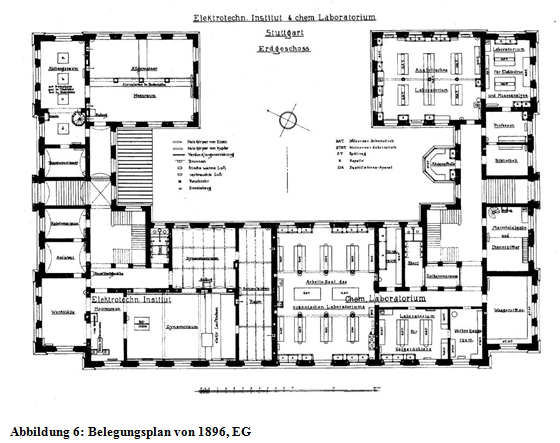

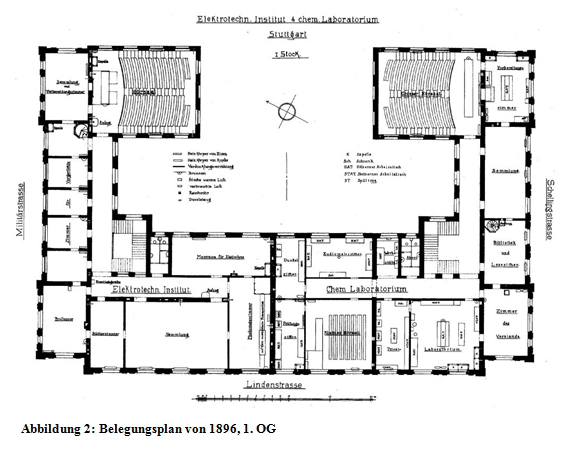

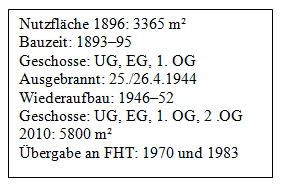

sich um Abbildungen von Volta, Ohm, Faraday und Siemens. Der C-förmige Bau wurde mit einem Untergeschoss, Erdgeschoss und einem Obergeschoss gebaut.

Die Elektrotechnik bekam den Flügel an der Militärstraße (heute Breitscheidstraße) und Lindenstraße (heute Kienestraße), die

Chemie, später nur die Anorganische Chemie, quartierte sich an der gegenüberliegenden Hälfte Lindenstraße/Schellingstraße ein.

Die beiden Eingänge befanden sich an den Seiten zur Straße hin. Beide Institute waren durch eine 78 cm starke Mauer ein wenig

zu Gunsten der Chemie fast mittig durchgehend getrennt. Die Grundfläche wurde mit 1720 m² angegeben, im Gebäude stand eine

Nutzfläche von 3365 m² zur Verfügung.

Die Institute planen mit

Die hohe Beteiligung der Institute an der Planung des Neubaus ermöglichte einen auf sie zugeschnittenen Innenausbau. Die Elektrotechnik erhielt

zum Innenhof hin eine glasüberdachte offene Halle für Messungen im Freien. Der Maschinenraum im Erdgeschoss, in dem die Dynamos standen, bekam

einen verstärkten und vom restlichen Gebäude unabhängigen Boden, so dass sich die Schwingungen nicht auf das Institut übertragen konnten. Im

Eichungsraum ragten vier im Durchmesser 1 m² große, Betonsäulen aus dem Untergeschoss ins Erdgeschoss hoch. Ihre fünf Meter tiefen,

isolierten Fundamente ermöglichten ein ruhigeres Arbeiten bei sensiblen Messungen, indem sie Schwingungen auch von der Straße eindämmten. Zum

Eichungsraum gehörte auch ein Temperaturraum, der über einen Thermostat reguliert wurde. In dem ganzen Bereich wurden möglichst eisenfreie,

dickere Wände, doppelte Fenster und Türen sowie nichtmagnetische Gas- und Wasserleitungen und nur möglichst schwach magnetische Glühlampen

verwendet, um ein einheitliches Magnetfeld zu erzeugen. Trotz all dieser Maßnahmen konnten einige Experimente erst nachts, wenn keine

Erschütterungen durch den Straßenverkehr mehr erzeugt wurden und die elektrische Straßenbahn keine Erdströme mehr verursachte, durchgeführt

werden. Trotz all dieser baulichen Besonderheiten entfiel dennoch die Hälfte der Baukosten auf die Inneneinrichtung mit Stromanschlüssen für

Arbeitsplätze sowie die modernen Instrumente und Maschinen.

Die Chemie bekam gemäß ihrer Erfordernisse Arbeitssäle mit Holz- und Steintischen sowie Dampfabzügen, eine Abdampfhalle und öfen unter

anderem für "feuergefährliche Arbeiten".

Die beiden Vorlesungssäle mit 116 Plätzen lagen im Obergeschoss an den in den Hof ragenden Gebäudeenden und damit möglichst weit entfernt

von den verkehrsreichen Straßen.

Der Brand von 1944

Im Krieg wurden die Institute teilweise ausgelagert. In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1944 fing der Bau durch eine Brandbombe Feuer.

Professor Wilhelm Bader (1900-84) schilderte die Ereignisse dieser Nacht, die er als Luftschutzleiter des Elektrotechnischen Instituts

miterlebte in der Festschrift der Universität Stuttgart zum 150-jährigen Bestehen (Bader, 1979, S. 353). "Nach vielen vergeblichen Bittgängen

ist es mir gelungen, […] 500 Meter Schlauch zugeteilt zu bekommen. Damit konnte man sich auf unbestimmte Zeit aus dem Motorkompressor mit

Wasser versorgen. Inzwischen waren treue Assistenten und Studenten unaufgefordert am Brandplatz eingetroffen, um zu helfen. Wir trugen kostbare

Messinstrumente aus dem brennenden Gebäude und brachten Bücher aus der Institutsbibliothek zuerst über die Treppe und dann durchs Fenster ins

Freie." Die tragenden Wände blieben trotz des drei Tage andauernden Brandes stehen und konnten beim Wiederaufbau verwendet werden.

Die ausgelagerten Institutsbereiche zogen bereits während des Wiederaufbaus nach und nach zurück in das auf ein zweites Obergeschoss

erweiterte Gebäude. Die offizielle Einweihungsfeier fand am 18. Juli 1952 statt.

Die Schellingstraße 26 nach dem Krieg bis heute

Die Anorganische Chemie zog 1970 nach Vaihingen aus (siehe Station C im historischen Campusführer Vaihingen). Nach einer

Renovierung ging der zuvor von ihr genutzte Teil des Baus an die benachbarte Fachhochschule für Technik über, die mehrere

Jahre vergeblich einen Neubau beantragt hatte.

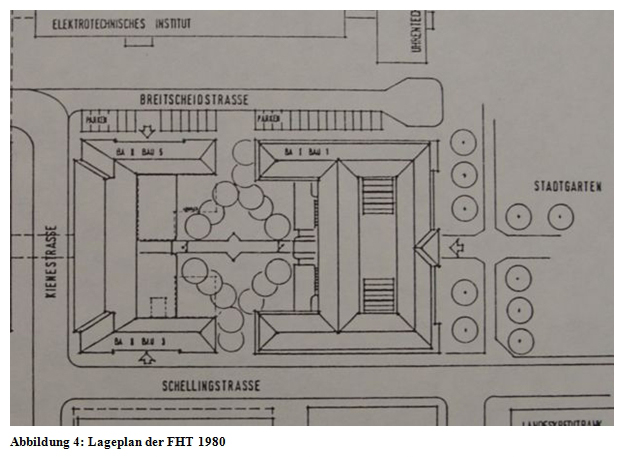

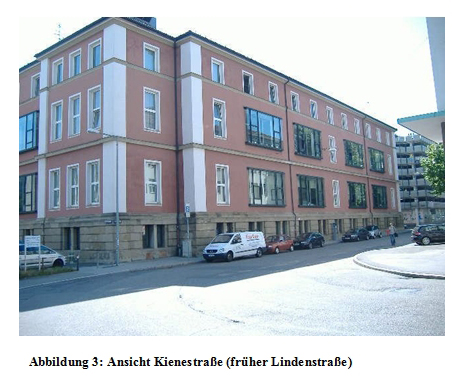

Heute wird das Gebäude ausschließlich von der Hochschule für Technik genutzt und hat einige innere wie äußerliche Veränderungen erfahren.

Zu dem erweiterten Obergeschoss kamen ab 1983, nach dem endgültigen Auszug der Universität aus dem letzten Teil des Gebäudes, ein Ausbau in

den Innenhof hinein sowie der charakteristische Glassteg zur Schellingstr. 24 auf Höhe des ersten

Obergeschosses hinzu. Die Nutzfläche von ca. 5800 m² ist heute im Vergleich zum ersten Bau mit 3365 m² deutlich vergrößert.

Der Haupteingang wurde ebenfalls in den Hof verlegt und die Ecken, die in den Hof ragten, wurden abgerissen. Die umfangreichen

Umbaumaßnahmen waren möglich, da das Gebäude trotz seines Alters nicht unter Denkmalschutz steht.

Literatur:

Neubauten der Technischen Hochschule in Stuttgart, Deutsche Bautzeitung 29 (1895), S. 127.

Jahresbericht der Königlichen Technischen Hochschule in Stuttgart für das Studienjahr 1895/96 - Mit einem Anhange: Die neuen Gebäude für das elektrotechnische Institut und das chemische Laboratorium, J. B. Metzlersche Buchdruckerei, Stuttgart, 1896.

Dietrich, W: Das elektrotechnische Institut der Technischen Hochschule Stuttgart, Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure 41 (1897), S. 873-878.

Handbuch der Architektur, 4. Teil, 6. Halbband, Heft 2: Hochschulen, zugehörige und verwandte wissenschaftliche Institute, Darmstadt: Bergsträsser 1888 bzw. 2. erw. Auflage in zwei Teilbänden, Stuttgart: Kröner 1905, dort insb. Eduard Schmitt über chemische Institute in Heft 2a, S. 236-382.

Bader, Wilhelm: 100 Jahre Elektrotechnik in Stuttgart, 100 Jahre Elektrotechnik an der Universität Stuttgart - Reden zum Akademischen Festakt 25.6.1982, Stuttgart, S. 20-36.

Bader, Wilhelm: Die Elektrotechnik an der Hochschule Stuttgart, in: Festschrift zum 150 Jährigen Bestehen der Universität Stuttgart, hrsg. v. Johannes H. Voigt, Stuttgart: DVA, 1979, S. 330-356.

Kuhn, Axel: Die Technische Hochschule Stuttgart im Kaiserreich, in Johannes Voigt (Hrsg.) Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Universität Stuttgart, Stuttgart, 1979, S. 139-188.

Gaubeau, Josef: Der Lehrstuhl und das Laboratorium für Anorganische Chemie, in: Technische Hochschule Stuttgart - Berichte zum 125jährigen Bestehen, Stuttgart, S.43-45.

Hans-Dieter Nägelke: Hochschulbau im Kaiserreich. Historische Architektur im Prozess bürgerlicher

Konsenzbildung, Kiel: Ludwig, 2000, dort insb. das Kapitel Gestalt, insb. S. 100ff. und im Anhang S. 460-461.

Schmalor, Rolf: Alte und neue Projekte für Erweiterungsbauten, Von der Winterschule zur Fachhochschule - 1832-1982 150 Jahre Bauschule Stuttgart: Poller, 1982, S. 55- 64

Quellen:

Archiv des Universitätsbauamtes: besonders

Baugenehmigung des Finanzministeriums Baden-Württemberg 10.10.1983

Schreiben des Universitätsbauamtes Stuttgart und Hohenheim 16.6.1983

Vorplanungsunterlagen des Universitätsbauamtes 1.4.1983

Kostenschätzung 21.2.1983

Baupläne 1980-83b

Zeichnung der Außenansicht vom Bezirksbauamt I Stuttgart 28.8.1951

Weblinks:

Institut für Elektrotechnik: http://www.ite.uni-stuttgart.de/institut/geschichte/index.html

Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v119/n2987/abs/119168b0.html

Bilder:

1, 2 und 5: Jahresbericht der Königlichen Technischen Hochschule in Stuttgart für das Studienjahr 1895/96 -

Mit einem Anhange: Die neuen Gebäude für das elektrotechnische Institut und das chemische Laboratorium, J. B.

Metzlersche Buchdruckerei, Stuttgart, 1896

4: Archiv des Universitätsbauamtes