Campusführer Stuttgart-Mitte

Objekt T:

Das ehemalige Physikgebäude

Da die Technische Hochschule Stuttgart sich aus einer Gewerbeschule entwickelt hatte (vgl. dazu die Einführung von Klaus Hentschel und dort genannte weiterführende Literatur) bekam das physikalische Institut, ähnlich wie auch andere Institute, anfangs nur wenige Räume zur Verfügung. Genauer gesagt war es nur ein Hörsaal, eine kleine Apparatensammlung und ein Zimmer für die Vertreter des Fachs. Dieser Zustand veränderte sich mit der Erweiterung des Hauptgebäudes des damaligen Polytechnikums durch einen Flügelanbau, der 1874 begonnen wurde (-> Station D des Campusführers). Die Räumlichkeiten des physikalischen Instituts vergrößerten sich damals um einen großen Hörsaal für 90 Zuhörer, einen Sammlungsraum, vier weitere Zimmer im Obergeschoß und um zwei kleinere Räume im Keller des heutigen Rektoratsgebäudes. Für die damalige Größe des Instituts waren diese Räumlichkeiten vollkommen ausreichend.

Die Situation änderte sich jedoch schon Ende des 19. Jahrhunderts, da die Hochschule sich mit der Zeit einen guten Namen gemacht hatte und im physikalischen Institut vor allem die Elektrotechnik florierte, was mit schnellem Anstieg der Studentenzahlen und des Umfangs der Experimente verbunden war. Die Physik machte rapide Fortschritte, die vor allem durch die Entdeckung der elektrischen Wellen, der Röntgenstrahlen und der Radioaktivität unterstrichen wurden. Wie stark und vor allem wie schnell das physikalische Institut wuchs, zeigt sehr gut der Anstieg der Praktikantenzahlen. Waren es im Jahre 1891 nur 5, so stieg ihre Zahl schon 1895 auf fast 100! Diese Entwicklung führte dazu, dass der Leiter des Instituts, Prof. Karl Richard Koch (1852-1924), einen Neubau des Instituts beim Königlichen Ministerium des Kirchen- und Schulwesens beantragen musste. Dieser Antrag wurde jedoch anfangs aus finanziellen Gründen abgelehnt und musste über 10 Jahre auf die Zustimmung des Ministeriums warten, welche dann mit großer Freude seitens des ganzen Instituts begrüßt wurde.

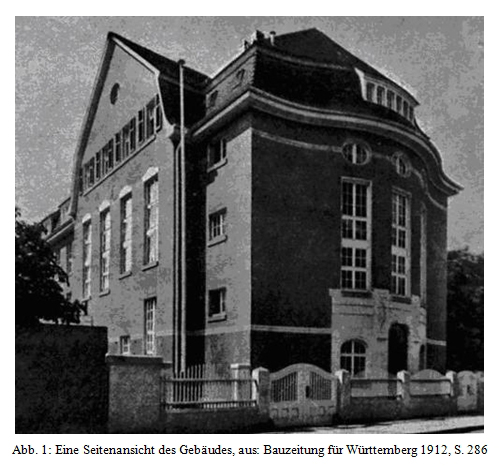

Der Neubau für das physikalische Institut der Technischen Hochschule auf dem ehemaligen Nillschen Platz an der Wiederholdstrasse wurde 1906 genehmigt. Den Entwurf der Baupläne übernahm schon ab 1895 der InstitutsdirektorRichard Koch in Zusammenarbeit mit dem Architekten und Oberbaurat der Technischen Hochschule, Prof. Heinrich Jassoy . Ein hinzugezogener Bildhauer Prof. Ludwig Habich war hauptsächlich für das Konzept des Eingangsportals zuständig. Der Leitgedanke bei dem Entwurf bestand darin, ein effizientes Gebäude für wissenschaftliche Arbeit zu bauen. Deshalb versuchten die Projektanten das äußere des Hauses möglichst einfach zu halten. Einerseits sollte auf diese Weise der Charakter und der Einsatz des Gebäudes unterstrichen werden und andererseits wollte man dadurch Kosten sparen, damit mehr Geld für den Innenausbau und die wissenschaftliche sowie technische Geräteausstattung bleibt.

Als einzigen Schmuck hat man im Bereich des vorderen Eingangsportals zwei allegorische Figuren vorgesehen: eine weibliche, die Energie, und eine männliche, der äther. Zusammen sollten sie die Hauptbestandteile des Weltalls symbolisieren. Da die Pläne ein paar Jahre gelegen hatten, stellte sich nach der Einweihung des Gebäudes 1909 ziemlich schnell heraus, dass diese Schmuckstücke nicht unbedingt aktuell und passend waren, wenn man beachtet, dass Albert Einstein bereits 1905 durch die Veröffentlichung seiner speziellen Relativitätstheorie den äther als Fiktion erwiesen hatte. Selbst der Institutsdirektor musste in seiner Rede bei der Einweihung beschämt zugeben, dass diese Konstituenten des Weltalls wohl nicht mehr zeitgemäß seien. Dieses Ereignis muss besonders für Professor Koch unangenehm sein, wenn man beachtet, dass Albert Einstein sich nach seinem Mathematik- und PhysikStudium in Zürich unter anderen auch bei ihm um eine Assistentenstelle beworben hatte und abgelehnt worden war. Der Wissenschaftshistoriker Armin Hermann sprach 1995 im Stuttgarter Uni- Kurier in diesem Zusammenhang sogar von "Einsteins Rache an den Stuttgarter Physikern". Denn sie hätten sich viel Gespött und Gelächter in Fachkreisen sparen können, wenn sie damals Einstein eingestellt hätten, der gewiss den faux-pas mit den Figuren verhindert hätte.

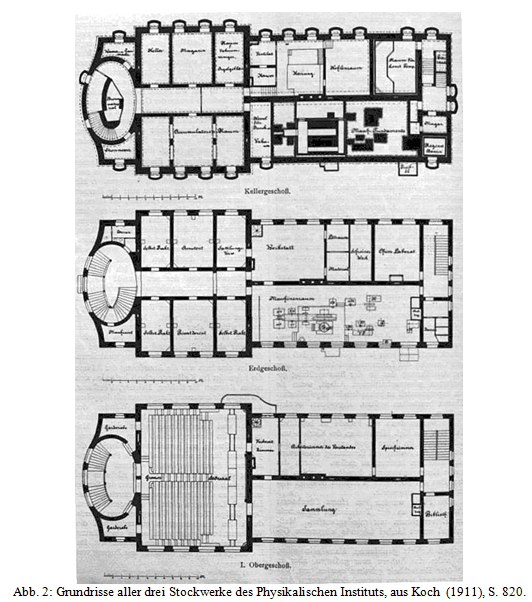

Das ganze Haus wurde in zwei Teile mit verschiedenen Zugängen geteilt, um die wissenschaftlichen Laborarbeiten möglichst wenig durch den laufenden Lehrbetrieb zu stören. Bei der Planung verzichtete man bewusst auf viele Korridore, wodurch nutzbarer Raum gewonnen werden konnte. Im Kellergeschoß befanden sich neben Räumen für Kohle, Heizung und Ventilator ein Raum für konstante Temperatur mit doppelten durch eine Luftschicht isolierten Wänden, der Akkumulatorenraum, je ein Raum für Hochdrück- und Vakuumkessel und einige Magazine. Im Untergeschoß lagen, mit Zugang von der Strasse, die 5 Zimmer für die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Sie wurden durch den Vorplatz und den Vorgarten auf 15 m von der Strasse entfernt, damit man die Erschütterungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge nicht befürchten musste, was für verschiedenen Präzisionsmessungen und Untersuchungen unverzichtbar war. In den übrigen Teil des Untergeschoßes befanden sich einerseits Maschinenräume und andererseits Werkstatträume, sowie ein chemisches Labor. Im ersten Obergeschoß lag der große Hörsaal mit einem Vorbereitungszimmer, dahinter einerseits die Sammlung und die Handbibliothek, andererseits das Arbeits- und Sprechzimmer des Institutsvorstandes. Das ganze zweite Obergeschoß beinhaltete hauptsächlich übungsräume. Im Dachgeschoß befanden sich der kleine Hörsaal, die historische Sammlung, drei übungsräume und zwei Räume für die wissenschaftliche photographische Forschung. Ferner befanden sich dort auch die Wohnung des Institutsmechanikers sowie ein Zimmer, in dem man bei Dauerarbeiten übernachten konnte.

Für die wissenschaftliche Arbeit war es ziemlich wichtig, die Störungen, die von dem Straßenverkehr verursacht werden könnten, so weit wie möglich zu verringern. Deshalb wurde der Bau mit seiner schmalen Seite an die Strasse gelegt. Außerdem versuchte man, den Bau so massiv und stabil wie möglich zu machen. Deshalb waren die Mauern von ungewöhnlicher Stärke und die Träger für die Decken wurden aus Eisen angefertigt, die Decken selbst waren so genannte Secura-Decken[3], die sich sehr gut für die Aufstellung der Instrumente in jedem Stockwerk des Physikalischen Instituts eigneten. Leider erwiesen sich diese Maßnahmen in der Praxis als falsch und für genaue Untersuchungen und Messungen völlig ungeeignet, denn durch diese massive Bauweise entstand ein Gebäude, das einem homogenen Körper glich. Der größte Nachteil des Gebäudes bestand nicht nur darin, dass es unglaublich hellhörig war, sondern&xnbsp; darin, dass die Erschütterungen, die durch die Maschinen verursacht worden waren, sich mit sehr großer Leichtigkeit im ganzen Haus verbreiteten, was vor allem die Messungen dermaßen störte, dass diese schließlich in einem Nebengebäude oder nachts durchgeführt werden mussten.

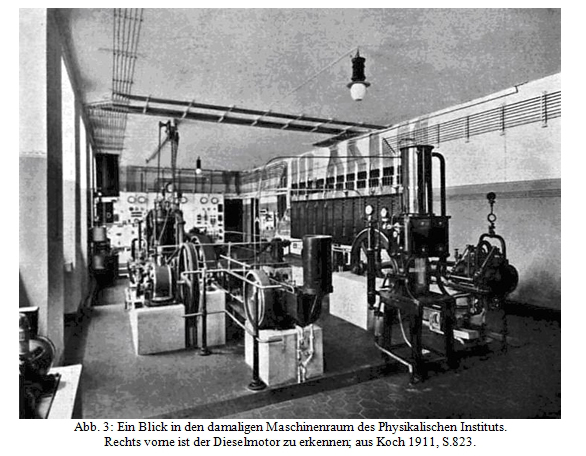

Eine sehr interessante Besonderheit dieses Gebäudes stellte die elektrische Anlage dar, die in einem Physikalischen Institut der damaligen Zeit eine sehr wichtige Rolle spielte. Der Institutsleiter, Prof. Richard Koch ließ aus finanziellen Gründen im Haus eine elektrische Anlage installieren, die das ganze Institut mit Strom versorgen konnte. Die Installation dieser Einrichtung wurde in eigener Regie vom Werkstattpersonal des Physikalischen Instituts durchgeführt. Als Kraftquelle diente ein Dieselmotor, der sich durch seinen ruhigen Gang, unkomplizierte Wartung und geringe Betriebskosten auszeichnete. Schon nach einem Jahr konnte diese Investition ihre sehr positive Wirkung und Effizienz unter Beweis stellen, denn der Preis für eine Kilowattstunde aus der Anlage entsprach 1/10 des Zentralpreises der städtischen Elektrizitätswerke, was mit enormen Ersparnissen verbunden war. Dieser Punkt war vor allem für die Geldgeber sehr wichtig, denn die reinen Baukosten (einschließlich der Heizungsanlage, der Gas- und Wasserleitung) betrugen 300. 000 Mark und überschritten damit um 7% die geplante Bausumme. Die zusätzlichen 7% wurden allerdings vom Landtag und vom Königlichen Ministerium genehmigt.

Literatur:

Ø Jahresbericht der Kgl. Technischen Hochschule in Stuttgart für das Studienjahr 1906/1907 S.4 sowie ebenda 1909/1920, S.3.

Ø Koch, R.: Der Neubau des physikalischen Instituts der Technischen Hochschule Stuttgart. In: Physikalische Zeitschrift, Jg. XII, 1911, S. 818-831.

Ø H. Jassoy: Physikalisches Institut der TH Stuttgart, Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen 9 (1912), S. 285-287.

Ø Borst, O.: Schule des Schwabenlands. Geschichte der Universität Stuttgart. Deutsche Verlags- Anstalt. Stuttgart 1979. (Die Universität Stuttgart; Bd.1).

Ø Hermann, A./ Wollmershäuser, F.: Die Entwicklung der Physik. In: Voigt, J. (Hrsg): Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Universität Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1979, S. 241-277 (Die Universität Stuttgart, Bd. 2).

Ø Herrmann, A.: Einstein und unsere Hochschule: Die subtile Rache des Geistesriesen. In: Stuttgarter Uni-Kurier Nr. 66/ März 1995.

Ø Hans-Dieter Nägelke: Hochschulbau im Kaiserreich. Historische Architektur im Prozess bürgerlicher Konsenzbildung, Kiel: Ludwig, 2000, dort insb. S. 461-462.

Ø Eine vergleichende Analyse von Ausstattung und Architektur Physikalischer Institute um 1900 findet sich in Paul Forman, John Heilbronn, Spencer Weart: Physics circa 1900. Personnel, funding and productivity of the academic establishment, Historical Studies in the Physical Sciences 5 (1975), S. 1-185 sowie in Carl Junk: Physikalische Institute, in: Handbuch der Architektur, 4. Teil, 6. Halbband, Heft 2a: Hochschulen, zugehörige und verwandte wissenschaftliche Institute, Stuttgart: Kröner 1905, S. 164-236.