Campusführer Stuttgart-Mitte

Objekt V:

Ehemaliges Röntgeninstitut

Dem ehemaligen Röntgeninstitut in der Seestraße kommt eine besondere Bedeutung in der Geschichte der deutschen Röntgenforschung zu. Es war das erste Institut in Deutschland, das sich mit der Erforschung der praktischen Anwendungsbereiche, sowohl in der Medizin als auch in der Technik, der Röntgenstrahlen befasste. Hier wurden einige zentrale Technologien in der technischen Anwendung der Röntgenstrahlen entwickelt, die noch heute in vielen Bereichen eingesetzt werden. In der Geschichte des Röntgeninstituts ist eine Person besonders ausschlaggebend gewesen:

Richard Glocker

21.09.1890 - 31.1.1978

Zentrale Person in der Entstehungsgeschichte des Röntgeninstituts ist Richard Glocker, auf den die Gründungsidee zurückgeht.

Der gebürtige Schwabe studierte in Berlin, Stuttgart und München Physik. Sein Interesse für die Röntgenphysik führte ihn an

das Institut von Wilhelm Conrad Röntgen, wo er als sein letzter Schüler promovierte, sein Thema war die "Interferenz der

Röntgenstrahlen und Kristallstruktur". Seine wissenschaftliche Karriere im Anschluss an die Promotion wurde dann aber durch

den ersten Weltkrieg unterbrochen. Glocker wurde in den Kriegsdienst eingezogen und diente während des Krieges als Leiter der

Röntgenabteilung des 1. Württembergischen Reservelazaretts in Stuttgart-Berg.

Zentrale Person in der Entstehungsgeschichte des Röntgeninstituts ist Richard Glocker, auf den die Gründungsidee zurückgeht.

Der gebürtige Schwabe studierte in Berlin, Stuttgart und München Physik. Sein Interesse für die Röntgenphysik führte ihn an

das Institut von Wilhelm Conrad Röntgen, wo er als sein letzter Schüler promovierte, sein Thema war die "Interferenz der

Röntgenstrahlen und Kristallstruktur". Seine wissenschaftliche Karriere im Anschluss an die Promotion wurde dann aber durch

den ersten Weltkrieg unterbrochen. Glocker wurde in den Kriegsdienst eingezogen und diente während des Krieges als Leiter der

Röntgenabteilung des 1. Württembergischen Reservelazaretts in Stuttgart-Berg.

Die Erlebnisse und Erfahrungen dieser Zeit hatten einen bedeutenden Einfluss auf sein späteres Leben: Denn im praxisnahen

Lazarettdienst merkte er erst, welchen Problemen sich die noch junge Röntgentechnik und -industrie gegenübersah: Die

Röntgenmedizin befand sich noch in einem sehr jungen Stadium, Möglichkeiten und Gefahren waren noch nicht völlig bekannt.

So gab es in vielen Kliniken nur unzureichende Strahlenschutzmaßnahmen, oft beruhten auch die Dosierungen, mit denen

Röntgenstrahlen zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wurden, auf reinen Erfahrungswerten ohne breite wissenschaftliche Basis.

Viel mehr noch, gab es noch nicht einmal einheitliche Messmethoden und Standards, auf die sich die Röntgenmedizin berufen

konnte.

Richard Glocker erkannte die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis in der Anwendung von Röntgenstrahlen und begann noch

während des Krieges sich mit anderen Experten dieses Faches sich über die Missstände auszutauschen. Schon bald entstand die

Idee, ein Institut zu schaffen, dass sich mit die Erforschung der praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Röntgenstrahlen

befasste.

Nach Ende des Krieges gründete Glocker 1919 dann die "Stiftung für Röntgentechnik" in Stuttgart. Die Schaffung dieser Stiftung

begründet er damit, dass "alle Meßmethoden mehr oder weniger unzulänglich sind und dass zur Schaffung praktisch brauchbarer

Methoden eine umfassende physikalische Untersuchung über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die verschiedenen

Strahlungsreagentien (…) erforderlich sind" und weiter dass eine "sichere Beherrschung der Röntgenstrahlen als Heilmittel

zur Zeit nicht möglich (ist)".

Diese Stiftung sollte schon bald ein eigenständiges Röntgeninstitut bekommen, da Glocker keine der bisherigen

Institutionen dafür für geeignet hielt. An Kliniken ließ sich kaum eine medizinische Grundlagenforschung betreiben, da

diese zu sehr in den Alltagsbetrieb eingebunden waren, während die bisherigen physikalischen Institute an den Universitäten

nicht ausreichend ausgerüstet waren, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Gründung des Röntgeninstituts in der Seestraße

Die erste Idee Richard Glockers war es gewesen, dass Institut der Stiftung in den Räumen des elektrotechnischen und physikalischen Instituts der Technischen Hochschule (TH) Stuttgart unterzubringen, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits Synergieeffekte durch die Nähe zu den Physikern und Elektrotechnikern der Hochschule zu nutzen. Doch noch während Richard Glocker in den Jahren 1919 und 1920 Gelder und Mittel für sein Institut akquirierte, wurde klar, dass die Räume der Hochschule sich nicht eignen würden: Die Umbaukosten schnellten in die Höhe, die Architekten hatten statische Bedenken bei der Vielzahl an neuen, schweren Geräten, die eingebaut werden mussten und der laufende Arbeitsbetrieb im physikalischen Institut störte immer wieder die feinen Messungen, die vorgenommen wurden. Und so entschied die württembergische Bau- und Bergdirektion im Februar 1921, dass die Unterbringung in den bisherigen Räumen der TH Stuttgart ungeeignet war, ein Neubau eines Röntgeninstituts empfehlenswert sei. Die geschätzten Kosten von 340.000 Mark waren jedoch zu hoch, als dass das Land Württemberg diese allein tragen konnte.

Die erste Idee Richard Glockers war es gewesen, dass Institut der Stiftung in den Räumen des elektrotechnischen und physikalischen Instituts der Technischen Hochschule (TH) Stuttgart unterzubringen, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits Synergieeffekte durch die Nähe zu den Physikern und Elektrotechnikern der Hochschule zu nutzen. Doch noch während Richard Glocker in den Jahren 1919 und 1920 Gelder und Mittel für sein Institut akquirierte, wurde klar, dass die Räume der Hochschule sich nicht eignen würden: Die Umbaukosten schnellten in die Höhe, die Architekten hatten statische Bedenken bei der Vielzahl an neuen, schweren Geräten, die eingebaut werden mussten und der laufende Arbeitsbetrieb im physikalischen Institut störte immer wieder die feinen Messungen, die vorgenommen wurden. Und so entschied die württembergische Bau- und Bergdirektion im Februar 1921, dass die Unterbringung in den bisherigen Räumen der TH Stuttgart ungeeignet war, ein Neubau eines Röntgeninstituts empfehlenswert sei. Die geschätzten Kosten von 340.000 Mark waren jedoch zu hoch, als dass das Land Württemberg diese allein tragen konnte.

Doch Richard Glocker hatte sich bei der Akquise von Mitteln für seine Stiftung nicht nur an den Staat gewandt, sondern auch an die Industrie, die ebenfalls ein großes Interesse an der Schaffung von einheitlichen Messmethoden und -standards sowie neuen Erkenntnissen zur praktischen Anwendbarkeit von Röntgenstrahlen hatte.

Und so schaffte es Glocker, schon bald eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen, durch das Land Württemberg, die Industrie, hier etwa die Robert-Bosch-Kriegsstiftung, sowie andere private und staatliche Stellen, wie etwa die medizinische Fakultät der Uni Tübingen. Ein großer Teil der Geräte wurde zudem direkt durch die Industrie gespendet.

Das Institut konnte gebaut werden.

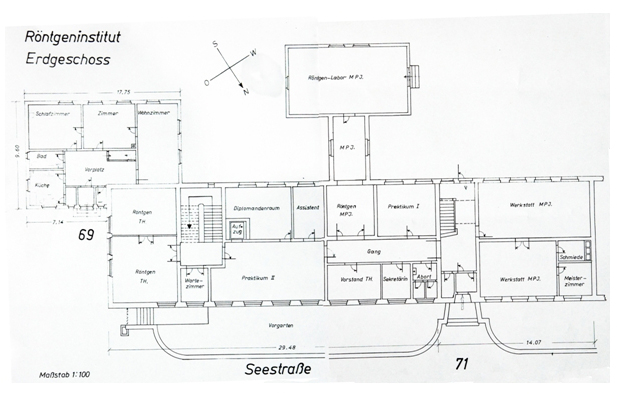

Das Gebäude

Das Gebäude wurde unter besonderer Berücksichtigung der starken Strahlenbelastung gebaut, die unweigerlich entstehen würde: So waren Labore und Werkstätten möglichst weit voneinander getrennt, um eine Störung der Gerätschaften zu verhindern. Die Wände waren mit 20 cm besonders dick ausgeführt, um ein Durchdringen der Strahlen zu verhindern. Zudem waren Labore zusätzlich abgeschirmt und so eingerichtet, dass sie auch von außerhalb bedient werden konnten, sodass sich der Versuchsleiter keinen Gefahren aussetzte. Zuletzt sorgte ein Spezialanstrich der Wände dafür, dass sich Ruß ablagerte, was durch die hohe Strahlungsintensität leicht geschehen konnte.

Nach vielfältigen Umbauten bestand der Komplex in den späten Fünfzigern dann aus zwei Obergeschossen, zwei Kellergeschossen, einem Werkstattgebäude, einem Dienstgebäude mit Wohnung, sowie einer Baracke im Innenhof.

Die weitere Geschichte des Instituts

Bis zum zweiten Weltkrieg wuchs das Röntgeninstitut allmählich an, immer mehr Studenten und Mitarbeiter kamen in das Gebäude an der Seestraße. Die Bombennacht 1944 in Stuttgart setzte dieser Expansion aber ein jähes Ende, ein Großteil des Gebäudes wurde zerstört und die Arbeit eingestellt.

Nach dem Ende des Krieges begann jedoch bald er Wiederaufbau des Instituts. 1949 waren die Instandsetzungsarbeiten fast abgeschlossen, als sich abzeichnete, dass die zukünftige Zunahme der Studentenzahlen die Räume des Instituts zu klein werden ließen. Durch die Nachwirkungen der Währungsreform zogen sich die Bau- und Erweiterungsarbeiten am Röntgeninstitut aber noch bis 1957, wo mit dem Bau eines, ebenfalls unterkellertem, Werkstattgebäudes im Innenhof (siehe Grundriss) der letzte Ausbau begonnen wurde. Eine Laborbaracke im Innenhof wurde noch bis 1987 für Forschungen genutzt, bis sie dann abgerissen wurde.

In der Nachkriegszeit begannen die Mitarbeiter des Röntgeninstituts zudem, sehr eng mit dem nebenan liegendem Max-Planck-Institut für Metallforschung (siehe Objekt V) zusammenzuarbeiten. Vor allem in den Werkstätten gab es eine Arbeitsteilung und einen regen Austausch.

Sein Nutzungsende fand das Röntgeninstitut erst mit der Entstehung des neuen Areals der Universität Stuttgart in Vaihingen. Das Institut, das sich in den Siebzigern in das "Institut für Strahlenforschung" umbenannte, zog 1975 an den Pfaffenwaldring. Und spätestens als das Max-Planck-Institut in den Neunziger folgte, stand das Gebäude selbst leer.

Wichtige Forschungen

In den knapp fünfzig Jahren der Nutzung des Gebäudes entwickelten die Wissenschaftler, allen voran Richard Glocker, zahlreiche technische Neuerungen, von denen einige noch bis heute wichtig sind.

In den knapp fünfzig Jahren der Nutzung des Gebäudes entwickelten die Wissenschaftler, allen voran Richard Glocker, zahlreiche technische Neuerungen, von denen einige noch bis heute wichtig sind.

Das Institut spielte eine Vorreiterrolle bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung durch Röntgenstrahlen: Mittels genau dosierter Röntgenstrahlen, die in ein Werkstück gesendet werden, lassen sich so Spannungen und Haarrisse erkennen und genaue Aussagen über die Bruch- und Ermüdungsfähigkeit eines Werkteils machen. Auch im theoretischen Bereich wurden in der Seestraße wichtige Erkenntnisse gewonnen, etwa in der Rekristallisationsforschung, bei den Atomanordnungen in amorphen Stoffen oder Forschungen auf dem Gebiet der Röntgenspektroskopie. Glocker schrieb hier das Werk "Materialprüfung mit Röntgenstrahlen", dass lange Zeit als das Standardwerk in diesem Bereich galt. Und auch im medizinischen Bereich wurden hier Lösungen entwickelt, Strahlenmessungen in Kliniken vorgenommen und Dosierungen für Röntgenstrahlen im therapeutischen Einsatz gefunden.

Literatur:

Richard Glocker: Aus der Gründungsgeschichte des Röntgeninstituts der TH Stuttgart, Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 95 (1961), S. 2-3.

Macherauch, E.; Laudatio; in: Härterei-Technische Mitteilungen 25 (1970),S. 232-236.

Gerhard Breitling: Richard Glocker (Nachruf), Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 129 (1978), S. 149-150.

Nachruf auf Richard Glocker, in: Max-Planck-Gesellschaft; Berichte und Mitteilungen, Sonderheft, 1978.

Alexander von Schwerin: The origins of German biophysics in medical physics. Material configurations between clinic, physics, and biology (1900-1930), in: helmuth Trischler & Mark Walker (Hrsg.) Physics and Politics. Research and Research Support in 20th Century Germany in International Perspective, Stuttgart: Steiner, 2010, S. 37-60.

Universitätsarchiv Stuttgart; Bestand 17/232; Nachkriegsgeschehen und Aufbau Röntgeninstitut

Universitätsarchiv Stuttgart; Bestand 17/230; Neubauten (Nachkriegszeit)

Universitätsarchiv Stuttgart; Bestand 171/10; Gründung und Bau des Instituts, 1919-1922

Universitätsarchiv Stuttgart; Bestand 171/16; Pläne und Grundrisse