Campusführer Stuttgart-Mitte

Objekt W:

Ehem. Max-Planck-Institut für Metallforschung

Der Vorläufer des heutigen Max-Planck-Instituts (MPI) für Metallforschung in Stuttgart-Büsnau war das 1921 in Neubabelsberg

gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Metallforschung, das 1922 nach Berlin-Dahlem und 1934 nach Stuttgart verlegt

wurde. Seither hat dieses Institut seine Forschungstätigkeiten sehr stark ausgeweitet. Die geschichtlich gesehen vielleicht

folgenschwerste Arbeit des Instituts erfolgte jedoch in der Seestraße 75 in Stuttgart. Dort forschte das Institut während des

Zweiten Weltkriegs und spielte eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Rüstungsindustrie des NS-Staates.

Diese Beschreibung soll einen groben Überblick über die wichtigsten baulichen Daten, an Planung und Bau beteiligten

Personen sowie die Geschichte und die Arbeit des Instituts während seiner Zeit in der Seestraße geben.

1. Vorgeschichte

Anlässlich der Jahrhundertfeier der Universität Berlin rief Kaiser Wilhelm II. 1911 die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften ins Leben. Bereits 1912 wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an

der Ruhr gegründet mit dem Forschungsgegenstand Kohle als grundlegendem Betriebsstoff der Wirtschaft. Es wurde offenbar,

dass auch der zweite Grundstoff, die Metalle, ein vielversprechendes Thema für eine Forschungsstätte wäre. Nachdem der

offenkundige Nutzen einer Betreibung der Wissenschaft von den Metallen in ihrer Gesamtheit für die Metallindustrie geprüft

war, wurde noch während des Ersten Weltkrieges am 19.06.1917 in Aachen KWI für Eisenforschung gegründet (1921 verlegt in das

Zentrum der deutschen Eisenindustrie nach Düsseldorf). Die Hauptimpulse hierfür kamen von dem damaligen Ministerialdirektor

Dr. Friedrich Schmidt-Ott (1860-1956) und dem bekannten Metallurgen, Geheimrat Prof. Dr. Fritz Wüst (1860-1938).

2. Von Berlin nach Stuttgart

Wie bereits erwähnt, führten die zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten beim KWI in Berlin-Dahlem zu schmerzlichen

Einschränkungen der Forschungsarbeiten. Nach der Kündigung des Finanzierungsabkommens durch den Zentralwalzwerksverband 1926

garantierte zwar ab 1927 ein Gesamtausschuss zur Wahrung der Interessen der deutschen Metallwirtschaft, der sich vornehmlich

aus solventen Vertretern der Nichteisen-Metallbranche zusammensetzte, für vier Jahre einen jährlichen Zuschuss, die beginnende

Depression und die Weltwirtschaftkrise brachten das Institut dennoch in anhaltende Finanznöte.

"In Stuttgart (wird) für die Metallforschung eine neue Arbeitsstätte (...) geschaffen(,) um dem Führer gleichzeitig zeigen zu

können, dass die KWG alles tut, um den großen Schwierigkeiten der Ersatzbeschaffung der Metalle durch praktische Maßnahmen

entgegen zu wirken."

Als wissenschaftlicher Direktor des neuen KWI in Stuttgart konnte der Physikochemiker und Metallkundler Werner Köster (1896-1989),

gewonnen werden, der sich bis 1965 sehr für die Arbeit des Instituts engagierte und vielfachen Abwerbeversuchen seitens der

Alliierten nach Kriegsende widerstand.

3. Bauliches

Die Bauarbeiten für den Neubau des KWI für Metallforschung in Stuttgart waren bis August 1934 ausgeschrieben. In den folgenden

10 Monaten wurde das Gebäude fertiggestellt. Es wurde vereinbart, dass Alfred Schott (1885-?), Oberbaurat im Finanzministerium

Württemberg, und Heinz (Heinrich) Wetzel (1882-1945), in dieser Zeit Rektor der Technischen Hochschule Stuttgart, als Architekten

fungieren sollten. Heinz Wetzel war ab 1921 ein sehr einflussreicher Lehrer für Architektur, von 1925 bis 1945 Professor für

Städtebau und Siedlungswesen an der TH Stuttgart, der er in den kritischen Jahren 1933/34 als Rektor vorstand. Sein Wirken prägte

die Stuttgarter Architekturlehre stark. Sein Anteil am Bau des Gebäudes in der Seestrasse war jedoch gering. Alfred Schott

arbeitete den ursprünglichen Plan aus, der von Prof. Wetzel lediglich modifiziert wurde, um einige Wünsche des Instituts wie

einen kleinen Hörsaal und eine bessere Lösung für das Treppenhaus zu erfüllen.

Bei den Bauarbeiten kam es ab 25. Oktober 1934 zu Verzögerungen. Die Baupolizei hatte gegen die Ausführung des Baus Einspruch

erhoben bezüglich der Abmessungen der Fenster im Erdgeschoss. Die gesamte Fassade wurde daraufhin von Oberbaurat Schott

überarbeitet und wesentlich geändert. Auch die Dachkonstruktion wurde nicht mehr, wie geplant, abgewalmt, sondern als gerader

Giebel hochgezogen. Diese Änderungen waren der Tatsache geschuldet, dass die Pläne bei Baubeginn noch nicht vollständig

ausgearbeitetet waren. Die Umgestaltungen wurden von Direktor Werner Köster, der die Bauarbeiten mit großem Interesse verfolgte,

begrüßt, da sie das Gebäude äußerlich verschönerten und seinen ursprünglichen Vorstellungen entsprachen. Mitte November war das

Gebäude so weit bezugsfertig, dass die seit Monaten in Kisten verpackten Einrichtungsgegenstände aus Berlin-Dahlem überführt

werden konnten.

Am 24.06.1935 lud der Präsident der KWG, Max Planck, ins Stuttgarter Alte Schloss zur feierlichen Einweihung mit anschließender

Besichtigung des Instituts in der Seestraße 75 ein. Die gesamte Grundfläche des vom württembergischen Fiskus zur Verfügung

gestellten Areals beträgt 1083 m², ohne den Ziergarten 993 m².

Der Platz im Gebäude war jedoch sehr begrenzt, so dass sehr bald einen Anbau nötig wurde. Dieser konnte 1938 realisiert werden.

Direkt neben dem Hauptgebäude wurde ein kleineres Grundstück von 231 m² erworben. Auf dieser Fläche wurde der direkte Anbau mit

Hofraum und Ziergarten errichtet und am 19.04.1939 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen 160.000 RM, von denen die Stadt und

das Land je 50.000 RM beisteuerten.

4. Forschungstätigkeiten des neuen KWI für Metallforschung im NS-Staat

Das Forschungsprofil des Instituts entwickelte sich unter der Leitung von Direktor Köster ab 1935 folgendermaßen:

In den letzten beiden Kriegsjahren wurde die Arbeit des KWI in verschiedene ländliche Gegenden wie Reutlingen und Urach

ausgelagert und so vor der drohenden Ausbombung gerettet.

5. Nach 1945

Das durch Bombentreffer stark zerstörte Institutsgebäude wurde von Studenten, die vor Studienbeginn mehrmonatige Aufbauarbeit

zu leisten hatten, unter der Verantwortung der Vermögensverwaltung des Landes Württemberg, Baudirektor Reinhold Schuler und

Baurat Friedrich Maurer, im alten Stil wieder aufgebaut. Die Beschaffung der Bauwerkstoffe gestaltete sich in der Nachkriegszeit

als überaus mühsam. Im Herbst 1947 war schließlich der Altbau wiederhergestellt, der 1938 erstellte Anbau war erst 1949 wieder

bezugsfertig. In den Kellerräumen und in anderen provisorischen Unterkünften wurde notdürftig wissenschaftlich weitergearbeitet.

Im Jahr 1949 erfolgte die Umbenennung der KWG in Max-Planck- Gesellschaft.

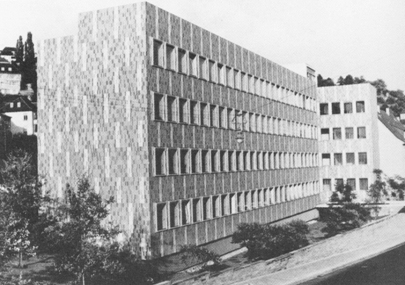

Von einem Arbeitsausschuss für Reaktormetalle der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde kam Mitte der 50er Jahre die Idee

einer neuen Abteilung für Sondermetalle. Das Ministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft befürwortete dies und 1958

begann der Bau eines neuen Gebäudes gegenüber dem Altbau. Entworfen wurde das Gebäude Seestraße 92 von Prof. Karl Gonser aus

der Staatsbauschule Stuttgart. Das Baugelände stellte die Stadt Stuttgart. Die Kosten für den Bau und die Einrichtung wurden

vom Ministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft getragen. Prof. Dr.-Ing. E. Gebhardt übernahm die neue Abteilung, die

mit der Fertigstellung des Gebäudes am 19.11.1959 ihre Arbeit begann.

Heute dient dieses Gebäude mit stark abgeänderter Fassade als Mehrfamilienhaus. 1967 - 1968 wurde aus Mitteln der Stiftung

Volkswagenwerk ein letzter Anbau hinter dem Erweiterungsbau von 1956 und neben der Werkstatt errichtet.

Ein Überblick über die weiteren Forschungstätigkeiten und die Organisation des Instituts kann in diesem Rahmen nicht gegeben

werden (vgl. jedoch Maier 2002 und die Homepage des MPIs, die auch einen Unterabschnitt zur Geschichte beinhaltet). Der

endgültige Umzug aller Abteilungen aus der Seestraße in den neuen Komplex in Stuttgart-Büsnau erfolgte erst im Februar 2002.

6. Literatur- und Quellenverzeichnis

Publizierte Literatur:

- 25 Jahre Kaiser Wilhelm-Institut für Metallforschung.1921-1946. Stuttgart: Riederer, 1949.

Archivmaterial:

Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, insb. folgende Bestände:

Zeitungsartikel:

Schwäbischer Merkur, 22.08.1934: "Der Neubau für das Kaiser - Wilhelm - Institut"

Abbildungen:

Abb.1,5,6,7: 25 Jahre KWI (1949), S.34-37.

Webpages:

http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Eisenforschung

Danksagung:

Für Hilfe bei meinen Recherchen in den verschiedenen Archiven und Ministerien danke ich insb. Dr. Norbert Becker vom Universitätsarchiv Stuttgart, Waltraud Salig vom Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, sowie Dipl.-Archivar (FH) Dirk Ullmann und Dipl.-Ing.-Ök. Bernd Hoffmann vom MPG-Archiv, Berlin).

Autor dieses Beitrags: Andreas Hempfer (Student der GNT und Geschichte)

Gleichzeitig wurde die Idee eines KWI für allgemeine Metallforschung mit einem zunächst kleinen Gebäude in Berlin-Dahlem

geboren, dessen Arbeitsgebiete laut der Denkschrift einer von der KWG beauftragten Prüfungskommission in der

"wissenschaftlichen und wissenschafts-technischen Erforschung der Vorgänge und Erscheinungen [bestehen sollten ...], welche

bei der Gewinnung der Metalle aus ihren Erzen sowie der Weiterverarbeitung der Metalle zu denjenigen verfeinerten Halb- oder

Fertigfabrikaten sich darbieten, die die bestmögliche Verwendung der Metalle zu technischen und wirtschaftlichen Zwecken

ermöglichen. Der so bezeichnete Aufgabenkreis hat zu beginnen bei der Vorbereitung der Erze zur Metallgewinnung, der

Erzaufbereitung, weil schon die Art und Durchführung der Aufbereitung von Einfluß auf die Eigenschaften der später durch

Verhüttungsprozesse zu gewinnenden Metalle ist."

Während des Ersten Weltkrieges wurde es besonders wichtig, die deutschen Erzvorkommen sowie die nur begrenzt einführbaren

Rohstoffe so ergiebig wie möglich zu nutzen, da diese in keinem Verhältnis zu dem Bedarf der Rüstungsindustrie des Kaiserreiches

standen. Vor allem die Verfeinerung von Rohmetallen sowie das Finden neuer Ersatzmetalle und Legierungen aus Zink und Aluminium

standen im Fokus der Idee, u. a. mit dem Ziel, das rüstungstechnisch wichtige, jedoch knappe Kupfer zu ersetzen bzw. die knapp

vorhandenen Mengen effektiver zu nutzen. Dieses Ziel wurde bis Kriegsende 1918 nicht erreicht. Die Ersatzmetalle waren

qualitativ minderwertig und damit an der Front unbrauchbar.

Erst 1919 konnten die staatlichen Stellen und die Industrie wieder überzeugt werden, einen Ausschuss zu beauftragen, der

die Vorarbeiten für die Gründung eines KWI für Metallforschung durchführte. Im selben Jahr wurde vom Verein Deutscher

Ingenieure die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde gegründet. Der Eisenhütteningenieur und Nestor der Metallographie,

Geheimrat Emil Heyn (1867-1922), tat sich dort als Hauptverfechter des neuen Instituts hervor: "Die natürliche Aufgabe eines

solchen Instituts muss sein, die bisher noch mangelhaft erforschten Gebiete der Metallkunde planmäßig zu durchschürfen,

aufzuschließen und vorzurichten und der unmittelbaren wirtschaftlichen Ausnutzung zugänglich zu machen." Heyn ersann

außerdem ein sehr wirkungsvolles ergänzendes Verhältnis zwischen der neu gegründeten Gesellschaft und dem Forschungsinstitut,

das gegenseitige Anregungen und Unterstützung förderte.

Am 05.12.1921 wurde das KWI für Metallforschung in seinem neuen Gebäude in Neubabelsberg bei Berlin eingeweiht, zum ersten

Direktor wurde Emil Heyn ernannt.

Heyn sah eine neue, wichtige Aufgabe des Instituts auch darin, die Verfahren und Betriebseinrichtungen zur Gewinnung

von Metallen sowie die Sicherheit derartiger Betriebsführung zu verbessern.

Nach Heyns Tod im Jahr 1922 und durch die fortschreitende Geldentwertung konnte das Institut nicht mehr eigenständig

weiterexistieren und wurde in Berlin-Dahlem an das Materialprüfungsamt angegliedert. Es nutzte die vorhandenen Räumlichkeiten

so gut wie möglich mit und bekam bis 1927 u. a. ein Röntgenlaboratorium, ein Labor für Korrosionsforschung und ein

Laboratorium für Gießereifragen. Auch wurde eine neue Abteilung für Physik integriert. Die 20er Jahre brachten dem Institut

trotz finanzieller Engpässe viel Ansehen durch hohe Auszeichnungen und Ehrungen, doch gegen Ende des Jahrzehnts zeichnete sich

ein starker Schwund an Mitarbeitern ab. Viele folgten Rufen an Hochschulen oder nahmen Stellungen in der Industrie an. Zwar

überlebte das Institut die Inflation von 1929, doch selbst die Währungsreform vermochte den Geldmangel des Instituts, das in

seinen Anschaffungen zu äußerster Sparsamkeit gezwungen war, nicht zu beheben. Der Jahresetat belief sich auf nur 115.000 RM.

Trotzdem führte das Institut seine Arbeit fort. Es war möglicherweise diese schwierige Epoche, die das Institut, sowohl von

den durch Einsparungen bestimmten Bedingungen als auch von den Ergebnissen seiner Grundlagenforschung her, auf seine effektive

Arbeit in den kommenden Kriegsjahren vorbereitete.

Es wurde daher der Plan einer Neugründung des KWI für Metallforschung in Süddeutschland vorangetrieben, unterstützt durch

den Metallbund der Süddeutschen Industrie, dem u. a. auch Firmen wie Zeppelinwerke, Bosch, WMF und Wieland-Werke angehörten.

Dieser Metallbund garantierte für die Dauer von fünf Jahren einen jährlichen Zuschuss von 80.000 RM für das KWI und die

angegliederten Institute der TH Stuttgart. Zudem fand sich Ende der 20er Jahre an der TH Stuttgart eine Gruppe von

Wissenschaftlern zusammen, die sich der Metallforschung und Werkstoffprüfung verschrieben hatten.

Die Neugründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Stuttgart wurde zwar noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten

beschlossen, dennoch übte der durchgreifende politische Wandel einen signifikanten Einfluss auf die Startphase des Instituts

aus. Vehemente Gegner und Skeptiker wurden umgehend auf das rüstungstechnische Potenzial des Instituts sowie auf das Prädikat

kriegs- bzw. wehrwichtig verwiesen, außerdem wurde die regionale Nähe des KWI zur Luftfahrttechnik in Friedrichshafen und

damit zum Reichsluftfahrtministerium betont.

(Generaldirektor der KWG, Friedrich Glum, 1934)

Das Hauptgebäude misst 23,5 Meter in der Länge, 11 Meter in der Breite und 8 Meter in der Höhe. Die Werkstatt ist 20,5 Meter

lang und 13 Meter breit. Die Baukosten betrugen insgesamt 162.000 RM, davon kamen 130.000 RM von der Stadt Stuttgart und dem Land

Württemberg, den Rest stellte die KWG.

- Einsparung devisenbelastender Metalle durch verbesserte Raffinierung von Altmetallen

- Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Maschinengewehrläufen und Konstruktionsteile im Flugzeugbau auf Außenrisse

- Elektromagnetische Messverfahren zur Ortung von Flugzeugen oder Sprengkörpern

Ab 1943 gelang die Entwicklung

- einer hochaluminiumhaltigen Zinklegierung mit nur 2% Kupfer und einer messingähnlichen "Allround-Qualität"

- eines zerstörungsfreien Verfahrens zur Überprüfung von Hochdruck- und Kanonenrohren auf Innenrisse

- eines aus minderwertigen Rohstoffen bestehenden Werkstoffes mit hervorragenden Eigenschaften für den Einsatz bei Gleitlagern, die die essentiellen Kugellager ersetzen sollten.

Vor allem nach der Bombardierung der Kugellagerfabriken in Schweinfurt galt diese

Ersatzlegierung als hochrelevanter Rüstungsbeitrag, auch wenn die Produktion bis Kriegsende nicht in ausreichender Weise

auf Gleitlager umgestellt werden konnte.

Das hartnäckige Bemühen der Alliierten nach 1945 um die deutschen Metallforscher ist ein Beleg für den außergewöhnlich hohen

Forschungsstand der Stuttgarter. Einige der Mitarbeiter, wie z. B. Dr. Förster, nahmen langfristige Stellen in den französischen

Ministerien bzw. in der französischen Rüstungsindustrie an.

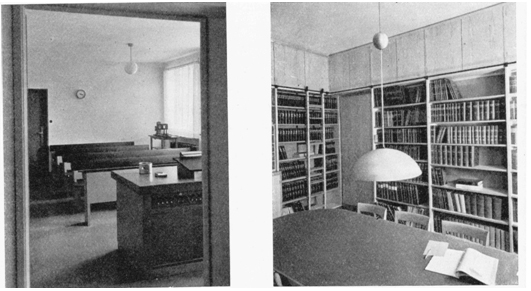

1953 wurde das Institut für Physikalische Chemie der Metalle aufgelöst und ging im Institut für Metallkunde auf. Dies war

der Anlass für einen Erweiterungsbau mit dem dringend gewünschten Bibliotheksraum und einem weiteren kleinen Hörsaal. Entworfen

wurde der Erweiterungsbau von Prof. Günther Wilhelm von der TH Stuttgart. Das Gebäude war im Sommer 1956 bezugsfertig.

- Köster, Werner: Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart, Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft 1961, Teil II, S. 600-610.

- Gill, Glenys & Klenke, Dagmar: Institute im Bild, Teil I: Bauten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Berlin: Veröffentlichungen aus dem Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Band 5.(1993).

- Freytag, Matthias: Stuttgarter Schule für Architektur 1919-1933. Stuttgart, 1996.

- Uebele, Susanne: Institute im Bild, Teil II: Bauten der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Berlin: Veröffentlichungen aus dem Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Band 11 (1998).

- Maier, Helmut: "Wehrhaftmachung" und "Kriegswichtigkeit". Zur rüstungstechnologischen Relevanz des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Metallforschung in Stuttgart vor und nach 1945. Forschungsprogramm "Geschichte der KWG im Nationalsozialismus", Heft 5, Berlin, 2002.

- Biedermann, Wolfgang: Zur Evaluation außeruniversitärer Forschung in der Diskussion der Institutsdirektoren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Das Verhältnis von Sach- zu Personalausgaben. In: Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2003. Hrsg.: Klaus Fischer; Heinrich Parthey. Berlin, 2004, S. 143 - 191.

- Maier, Helmut: Aus der Verantwortung gestohlen? ?Grundlagenforschung" als Persilschein f?r R?stungsforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut f?r Metallforschung vor und nach 1945. In: Werner Lorenz & Torsten Meyer (Hrsg.): Technik und Verantwortung im Nationalsozialismus. Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt, Bd. 25. M?nster, 2004 S. 47-77.

- Maier, Helmut: Forschung als Waffe. R?stungsforschung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und das Kaiser-Wilhelm-Institut f?r Metallforschung 1900 bis 1945/48. G?ttingen, 2007.

- Maier, Helmut: Gemeinschaftsforschung, Bevollm?chtigte und der Wissenstransfer: Die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus. G?ttingen, 2007.

I. Abt., Rep: 1A Nr.1903

I. Abt., Rep: 1A Nr.1904

I. Abt., Rep: 1A Nr.1910

I. Abt., Rep: 1A Nr.1913

I. Abt., Rep: 1A Nr.1920

I. Abt., Rep: 1A Nr.1922

I. Abt., Rep: 1A Nr.1929

I. Abt., Rep: 1A Nr.1931

Stuttgarter Neues Tagblatt vom 18.06.1937: "Die Erweiterung des Kaiser-Wilhelm-Instituts "

Stuttgarter Neues Tagblatt vom 06.10.1937: "Das größte Metallforschungsinstitut in Stuttgart"

Stuttgarter Neues Tagblatt vom 07.10.1937: "Das Stuttgarter Metallforschungsinstitut wird erweitert"

Abb.2,3,4: Gill, & Klenke (1993), S.94,95.

Abb.8,9,10,11: Uebele (1998), S. 158-160.

http://www.mf.mpg.de/mpg/websiteMetallforschung/english/instUeberInstitut/instGeschichte/

http://www.mf.mpg.de/mpg/websiteMetallforschung/english/instUeberInstitut/instGeschichte/wiss_mitglieder/index.html

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/Ergebnisse/Ergebnisse5.pdf

http://www.wissenschaftsforschung.de/JB03_143-190.pdf