Campusführer Stuttgart-Mitte

Objekt Y:

Institut für Mineralogie und Kristallchemie,

Institut für Geophysik,

ehem. Institut für organische Chemie

Von den Anfängen der Chemie in Stuttgart bis zum Bau des Instituts in der Azenbergstraße

Schon mit Gründung der "Vereinigten Kunst-, Real- und Gewerbeschule" im Jahre 1829 war die Chemie als eigenes Fach in Stuttgart vertreten. Die Lehre war anfänglich noch mit dem Fach Physik assoziiert, aber schon im Jahre 1838/39 führte die rasche Ausweitung der Chemie und der Physik durch stetig steigende Studentenzahlen zu zwei getrennten Unterrichtsfächern mit eigenen Hauptlehrern und getrennten Räumlichkeiten. Das erste chemische Institut wurde im Rückgebäude der einstigen Stallungen des Offizierspavillions in der unteren Königsstraße angesiedelt.

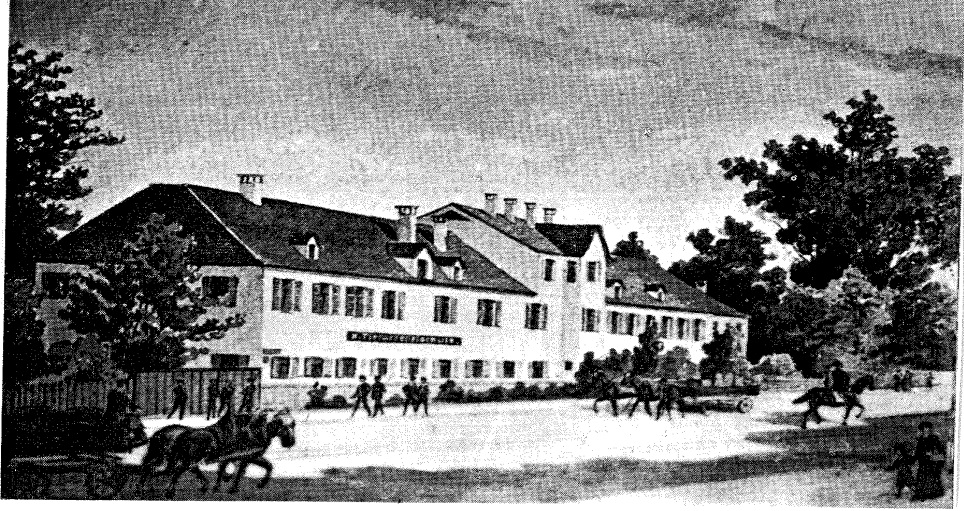

Abb. 1: Erstes Chemisches Institut in der unteren Königsstraße

Entscheidend für die Entwicklung der Chemie in Stuttgart war die Berufung von Hermann Fehling (1811-85) als Hauptlehrer der Chemie im Jahre 1839. Als ehemaliger Schüler Justus von Liebigs (1803-73) trug der international anerkannte Wissenschaftler Fehling bedeutend zu wegweisenden Veränderungen in der Chemie bei. Die Bemühungen Fehlings zu Um- und Ausbau des chemischen Unterrichts führten zu immer größerer Beliebtheit des Faches bei den Studenten und schon bald kam es in der Königsstraße zu akuter Platznot. Auch erforderten die wachsenden Anforderungen ein modernisiertes Laboratorium und so bemühte sich der angesehene Chemiker Hermann Fehling um den Neubau eines chemischen Laboratoriums. Trotz seiner Bemühungen kam es dennoch erst im Jahre 1854 zum Bau eines eigens nach seinen Vorstellungen errichteten Institutsgebäudes in den Seewiesen.

1862 schuf Fehling Raum für einen zweiten Hauptlehrer, indem er Platz für weitere Labore freiräumte. Dazu berufen wurde Karl Friedrich Marx († 1891), welcher fortan im Bereich der analytischen Chemie und chemischen Technologie unterrichtete. Fehling selbst übernahm die Lehrtätigkeiten im Bereich der allgemeinen Chemie. Als 1871 der Lehrkörper erneut mit einer Hilfslehrerstelle für theoretische Chemie erweitert wurde, war dies nur der Anfang eines sich beständig vergrößernden Lehrangebotes an der "Gewerbeschule". Auch die 1872 eingeführte Approbations-prüfung im Fach Chemie, sorgte unter den mittlerweile den ordentlichen Professoren gleichgestellten Hauptlehrern zu vielen Habilitationen, wodurch sich das Vorlesungsangebot entscheidend vergrößerte. Im Jahre 1875 zog die Chemie nach Abriss des Gebäudes in den Seewiesen in das um den Tritschler'schen Westflügel erweiterte Hauptgebäude in der Keplerstraße (? Station D des historischen Campusführers).

Als Carl Magnus Hell (1849-1926) im Jahre 1883 den Lehrauftrag von Hermann Fehling übernahm, verfestigte sich die Aufteilung in zwei getrennte Laborbereiche. Hell leitete den Fachbereich der synthetischen und organischen Chemie (unter Fehling noch als allgemeine Chemie zusammengefasst), während Karl Friedrich Marx weiter dem Fachbereich der analytischen Chemie und chemischen Technologie vorstand. Hells großer Einsatz führte in den Jahren 1895/96 zur Errichtung eines zusätzlichen und weiter modernisierten Laboratoriums in der Schellingstraße (? Station F-G des historischen Campusführers).

Zahlreiche personelle und strukturelle Veränderungen führten bis in die 1930er Jahre zu einer stetigen Ausweitung der chemischen Lehre in Stuttgart. So war beispielsweise aus der einstigen Gewerbeschule 1840 die Polytechnische Schule und 1890 schließlich eine Königlich Technische Hochschule geworden, in der ab 1900 der Dr.-Ing. erworben werden konnte (der Dr. rer. nat. war erst ab 1938/39 zu erreichen). 1900 kam es zur Einführung der physikalischen Chemie und der Elektrochemie als Pflichtfach im Diplomhauptexamen, welches seit 1870 in Stuttgart angestrebt werden konnte.

1914 kam es unter dem Nachfolger Hells, Alexander Gutbier (1876-1926), zu einer erneuten Aufteilung der Chemie in drei Fachbereiche mit jeweils eigenen Laboratorien: einem Laboratorium für anorganische Chemie in der Schellingstraße unter der Leitung Gutbiers, einem Laboratorium für physikalische Chemie und Elektrochemie sowie einem Laboratorium für organische und pharmazeutische Chemie, beide in den älteren Institutsgebäuden der Keplerstraße beheimatet. Die Leitung der Elektrochemie unterlag Georg Grube (1883-1966), die der organischen Chemie hatte William Küster (1863-1929) inne.

Nach Ende des ersten Weltkriegs bemühte sich Georg Grube um den Auszug aus der Keplerstraße in ein größeres und modernisiertes Laboratorium. Auf Grund des großen Andrangs der Studenten im Fach der Chemie erhielt er dies auch und konnte 1927 mit dem Bereich der Elektrochemie in ein geeigneteres Laboratorium in der Wiederholdstraße ziehen (? Station U des historischen Campusführers). William Küster verblieb mit seinem Institut in der Keplerstraße und zeigte sich trotz großer Kompetenz auf dem Gebiet der organischen Chemie eher zurückhaltend hinsichtlich einer Verbesserung der Lehre. Der Forschungsbetrieb der organischen Chemie stagnierte und hatte besonders in den dreißiger Jahren mit erheblich verschlechterten Bedingungen zu kämpfen. Die Räume des veralteten Laboratoriums in der Keplerstraße ließen nur wenig Möglichkeit zu innovativer Forschung. Ebenso erschwerten politische Gegebenheiten sowie ein durch rassistische Diskriminierung geförderter Personalmangel den Fortschritt.

In den Kriegsjahren wurden bis 1945 sowohl das Gebäude in der Schellingstraße als auch das in der Keplerstraße zerstört. Einzig verschont blieb das Laboratorium der Elektrochemie in der Wiederholdstraße. Unter aktiver Mithilfe zahlreicher Studenten konnten aber bis 1946 die beiden zerstörten Laboratorien wieder neu errichtet werden. Die organische Chemie bekam im Rahmen des Wiederaufbaus den Platz in der Azenbergstraße zugewiesen. Durch einen erneuten Ansturm zahlreicher Studenten in den Nachkriegsjahren wurde das Institut bald vergrößert und so kam es 1957 zum Erweiterungsbau des Gebäudes in der Azenbergstraße 18. Mit dem Anbau eines weiteren Gebäudes erhielt die organische Chemie weitere Laborräume und einen für chemische Zwecke geeigneten Hörsaal. Das Ende der organischen Chemie im Campusbereich Stadtmitte endete erst Mitte der siebziger Jahre, mit Beginn des Umzugs in das neuerrichtete Naturwissenschaftliche Zentrum im Pfaffenwaldring in Vaihingen ( ? Station C des historischen Campusführers Vaihingen-West, derzeit nur im Internet abrufbar).

Gebäudegeschichte

Im Jahre 1956 erreichte das Hochschulbauamt in Stuttgart ein Baugesuch des Instituts für organische Chemie der einstigen technischen Hochschule. Das in der Azenbergstraße 14 angesiedelte Institut beantragte einen Erweiterungsbau, der durch zusätzliche Räumlichkeiten einen Ausbau der Forschungstätigkeiten ermöglichen sollte. Geplant war der Bau auf dem schon im Jahre 1906 geschlossenen Nill'schen Tierparks auf dem Gelände des Azenbergs. Dem Baugesuch wurde schon ein Jahr später stattgegeben und unmittelbar mit dem Bau des Gebäudes begonnen. Ein direkter Anbau an das vorhandene Institutsgebäude war nicht möglich, da dies aufgrund der architektonischen Umstände zu einem Ausbau der Fundamente des Gebäudes der Azenbergstraße 14 gezwungen hätte. Die bautechnische Lösung fand sich in einem Langbau, der mittels zweier Verbindungsgänge in den oberen Stockwerken mit dem eigentlichen Institut verbunden wurde und in Richtung Relenbergstraße mit einem Hörsaalgebäude endete. Das großzügige Hörsaalgebäude wurde ebenfalls über einen Verbindungs-gang im Erdgeschoss an den Langbau angeschlossen. Durch die neu geschaffenen Gebäude der Azenbergstraße 18 wurden dem Institut für organische Chemie weitere Laborräume sowie ein zur Vorführung chemischer Experimente geeigneter Hörsaal angegliedert.

Abb. 2: Hauptgebäude der Mineralogie. Foto Simone Höschele

Der Bau des zweistöckigen Haupthauses und des Hörsaals dauerte von 1957-1959. Im Untergeschoß des Neubaus wurden technische Vorrichtungen untergebracht. Im Erdgeschoss befanden sich eine Bibliothek und kleinere Verwaltungs- und Arbeitsräume. In den beiden Obergeschossen wurden die Labore eingerichtet. Der Hörsaalbau wurde zunächst im Eingangsbereich (in Richtung der Azenbergstraße) nicht unterkellert, erhielt aber im hinteren Bereich (in Richtung Seestraße) kleinere Keller-, Abstell- und Technikräume für Belüftungs- und Heizungsanlagen. Im Erdgeschoss ist der eigentliche Hörsaal über eine kleinere Eingangshalle zu erreichen. Im Obergeschoß des Hörsaals befinden sich die Sitzreihen für die Studierende

|

Gebäudedaten

|

Abb. 3: Eingang des Hörsaalgebäudes

Die tragenden Wände von Hörsaal und Langbau wurden aus Stahlbeton und Mauerziegel errichtet. Die Raumabtrennung erfolgte je nach Raum durch Schwemmstein oder geeignete Isolierplatten. Die Böden der Laborräume wurden mit PVC-Belag oder Keramikfliesen belegt. Die Wände der Laborräume waren aus Sicherheitsgründen mit einem Hartlack beschichtet.

Noch vor Abschluss der Bauarbeiten 1959 beantragte das Institut für organische Chemie die Finanzierung eines weiteren Baus bei der Hochschulleitung: den Einbau eines Isotopenlabors in den bisher noch nicht unterkellerten Bereich des Hörsaals. Trotz prinzipieller Bedenken gegen Isotopenräume in Untergeschossen (schwierige und teure Vorkehrungen wegen Explosions-, Brand- oder Verseuchungsgefahr ohne Gewähr auf volle Sicherheit), ergab eine Prüfung durch mehrere Experten auf dem Gebiet der Isotopenforschung, dass eine direkte Sicherheitsgefährdung für den darüber liegenden Hörsaal, sowie für die umgebenden Häuser nicht bestand. Unter Auflage der Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Strahlenschutzgesetzes und des Atomgesetzes aus den Jahren 1959 und 1960 wurde der Einbau unter das Hörsaalgebäude bewilligt. Der Bauplan zum Arbeiten mit radioaktiven Indikatoren sah hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des über dem Labor gelegenen Hörsaals, durch mögliche Strahlung, eine 12cm dicke Betonplatte mit zusätzlicher Isolierung vor. Für die Ableitung der radioaktiven Abwässer wurde ein Abwasserbunker angebaut. Dieser befindet sich noch heute in nördlicher Richtung (Relenbergstraße) neben dem Hörsaalbau in 1, 85m Tiefe. Weitere Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Belüftung und Isolation der Räume des Isotopenlabors wurden genauestens geprüft und beim Bau eingehalten. Durch die sich verschärfenden Strahlenschutzverordnungen kam es zu einer Erhöhung der Baukosten. Dadurch verzögerte sich der bereits 1959 geplante Einbau des Isotopenlabors um etwa drei Jahre. 1962 wurde schließlich mit dem Bau begonnen und erst 1966 abgeschlossen. Ein zusätzlicher Erweiterungsbau, sowie ein Überbau über den Abwasserbunker, welche im Zuge der Baumaßnahmen im Gespräch waren, wurden von der Universität abgelehnt.

Als im Jahre 1974 das Naturwissenschaftliche Zentrum in Vaihingen fertiggestellt wurde, begann der sich über mehrere Jahre hinziehende Umzug des chemischen Instituts in den Pfaffenwaldring nach Vaihingen. Das Isotopenlabor und kleinere Teilbereiche der Forschung verblieben aber aufgrund der gut ausgestatteten Labore zunächst in der Azenbergstraße.

Mitte der achtziger Jahre kam es in den Räumen der sich erweiternden Biologie und Bioverfahrenstechnik im Pfaffenwaldring zu erheblichen Platznöten. Gerade für den neu geschaffenen Bereich der Mikrobiologie fanden sich keine entsprechenden Laborräume. Eine Lösung des Problems wurde mit der Azenbergstraße 18 gefunden. Aufgrund der baulichen Aufteilung und Ausstattung der Labore waren die Räumlichkeiten des Gebäudes am Azenberg für die Bedürfnisse der mikrobiologischen Forschung besonders geeignet, und so wurden kurzer Hand die restlichen Forschungsarbeiten der Chemie am Azenberg nach Vaihingen verlagert. Im Jahre1985 wurde mit dem Umbau des Gebäudes begonnen, aber erst im Jahre 1992 komplett abgeschlossen. Mit Anfang der Bauarbeiten zeigten sich schnell erhebliche Mängel. Da sich gerade die sanitären Anlagen in desolatem Zustand befanden, kam es zu einer umfassenden Sanierung des Unter-, Erd- und ersten Obergeschosses. Im Oktober 1986 folgte schließlich der Umzug der Forschungsabteilung des mikrobiologischen Instituts. Die Hauptbereiche der Lehre verblieben allerdings in Vaihingen. Das Isotopenlabor blieb bis zu seiner Schließung wenige Jahre später in der Azenbergstraße.

Das zweite Obergeschoss wurde bis 1992 ebenfalls komplett saniert. Erhebliche Schäden an der Belüftungsanlage und ein undichtes Dach sorgten dafür, dass die Nutzung des zweiten Obergeschosses unmöglich war. Auch waren die Labore mittlerweile veraltet und die hygienischen Bedingungen ließen keine Forschungsarbeiten mehr zu. 1987 wurde schließlich eine Abteilung der Bioverfahrenstechnik, Bereich Gentechnik, vorübergehend in die Azenbergstraße einquartiert. Beide Institute zogen aber schon Mitte der neunziger Jahre in das 1993 fertiggestellte Zentrum für Bioverfahrenstechnik nach Vaihingen.

1994 wurden im Zuge von Reparaturarbeiten im Hörsaal, im Bereich der Saaldecke, asbesthaltige Stäube festgestellt. Nach einer sofortigen Schließung des Hörsaals konnte dieser erst wieder zum Wintersemester 1996/97 geöffnet werden. Eine von der Abteilung für Sicherheitswesen der Universität Stuttgart beauftragte Firma zur Reinigung des Hörsaalgebäudes stellte während ihrer Sanierungsarbeiten zahlreiche weitere Asbestquellen fest. Da der Umfang der Asbestverseuchung derart hoch war, dass der Reinigungsauftrag durch die beauftragte Firma nicht ordnungsgemäß erfüllt hätte werden können, wurde der TÜV Südwest mit der Reinigung beauftragt und im Dezember 1995 mit den Arbeiten begonnen. Im Zuge dieser Sanierung wurden auch die technischen Gewerke (Heizungs- und Belüftungsanlage), welche seit über 30 Jahren hinter einer Schallschluckwand nicht mehr zu erreichen waren, erneuert.

Nach Verlagerung der beiden biologischen Institute nach Vaihingen zog schließlich 1997 das Institut für Mineralogie und Kristallchemie in das kurzzeitig leerstehende Gebäude in der Azenbergstraße 18 ein. Im Jahre 2001 wurden schließlich im Rahmen des Einbaus eines Elektronenstrahlmikroskops Teilbereiche des Erdgeschosses zu einem Labor für Elektronenstrahl-Mikroskopie umgebaut. Aufgrund der großen Wärmelasten und hohen Anforderungen an die Regelgenauigkeit des Raumluftzustandes erforderte dieses eine aufwendige Klimatechnik und weitere Umbaumaßnahmen. Das Institut für Mineralogie und Kristallchemie befindet sich noch heute in den Institutsräumen der Azenbergstrasse.

Das Gebäude heute - Das Institut für Mineralogie und Kristallchemie

Heute ist die Azenbergstraße 18 der feste Sitz des Instituts für Mineralogie und Kristallchemie. Kleinere Teilbereiche des Instituts, welche sich momentan in Vaihingen befinden, sollen künftig ebenfalls in die Azenbergstraße verlagert werden. Eine komplette Nutzung der sich im Gebäude befindlichen Laborbereiche ist aufgrund der mittlerweile wieder veralteten Laborausstattung nicht möglich. Eine Sanierung ist aus Kostengründen nicht geplant. In den unteren Geschossen befinden sich die zur Forschung notwendigen Geräte sowie z. B. die Elektronenstrahlmikrosonde (Cameca SX 100; ein analytisches Instrument, mit dem die chemischen Zusammensetzungen kleinster Teilbereiche (1-2 ?m Durchmesser) von Feststoffen bestimmt werden können), oder die Stempel-Zylinder-Presse und die Diamant-Stempel-Presse, welche in der experimentellen Petrologie vielfach verwendet werden, um die physikalischen Bedingungen der tieferen Erdkruste und des oberen Erdmantels zu simulieren. Im Untergeschoss ist eine Mineraliensammlung zu Forschungszwecken untergebracht.

Abb. 4: Stempel-Zylinder-Presse u. Diamant-Stempel-Presse

Abb. 5: Mineralogische Sammlung im Hörsaal UG

|

Die Mineralogie beschäftigt sich in erster Linie mit der Entstehung, den Eigenschaften und der Verwendung von Mineralien. Im Teilgebiet Petrologie wird die Zusammensetzung und das Gefüge von Gesteinen, aus Mineralien bestehend, untersucht. Im Teilgebiet Kristallchemie und Kristallographie werden die Zusammenhänge zwischen der chemischen Zusammensetzung kristalliner Stoffe sowie deren Strukturaufbau und der sich aus diesen ergebenden physikalischen Eigenschaften erforscht. |

Literatur:

Franz Effenberger: Die Chemie an der Universität Stuttgart. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: Wechselwirkungen. Jahrbuch aus Lehre und Forschung der Universität Stuttgart, Stuttgart 1986, S. 67-75.

Franz Effenberger: Stoffen und Strukturen auf der Spur. Chemie in Stuttgart - gestern und heute, in: Innovation ist Tradition. 175 Jahre Universität Stuttgart, Stuttgart 2004, S. 64-70,.

Karlheinz Fuchs: Die Bauten der Universität Stuttgart, in: Innovation ist Tradition. 175 Jahre Universität Stuttgart, Stuttgart 2004, S. 26-32,.

Quellen:

Universitätsarchiv Stuttgart

Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart und Hohenheim

Baurechtsamt Stuttgart

Weblinks:

Institut für Mineralogie und Kristallchemie: http://www.uni-stuttgart.de/imi/altweb/index.htm

Institut für Bioverfahrenstechnik: http://www.uni-stuttgart.de/imb/

http://www.fehling-lab.de/fehling-lebenslauf.html

Abbildungen:

"Der ehemalige Offizierspavillion", aus: Franz Effenberger: Die Chemie an der Universität Stuttgart, 1986, S. 67.