Objekt J (Nordbereich): Raumfahrtzentrum Baden-Württemberg (RZBW), Pfaffenwaldring 29

Wichtige Eckdaten:

Wichtige Eckdaten:

- Grundsteinlegung: 13. Okt. 2009

- Richtfest: 30. Juni 2010

- Einweihungsfeier: 26. Okt. 2110

- Kosten: 7,8 Mio.€(Bau) + 2 Mio.€(Ausstattung)

- Baukörper: 60 Meter lang

-

Nutzfläche: 1. 700 m² (Aufgeteilt auf drei Geschosse)

Abb.

1: Seitliche Ansicht des RZBW Gebäude. Im Hintergrund

ist das Universitätsbauamt zu sehen.

Am 26. Oktober 2011 öffnete das Raumfahrtzentrum Baden-Württemberg auf dem Universitätscampus Vaihingen am Pfaffenwaldring 29 offiziell seine Türen und bietet seither eine Forschungsheimat für über 160 Wissenschaftler und Ingenieure einschließlich etwa 60 Doktoranten der Universität Stuttgart. Das Institut für Raumfahrtsysteme (IRS) ist derzeit Europas größtes universitäre Forschungsinstitut und Ausbildungsstätte im Bereich der Raumfahrt. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bildet das IRS ein wichtiges Netzwerk zwischen Universität, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Gesellschaft. Schon seit über 40 Jahren ist die Luft- und Raumfahrt ein fester Bestandteil der Universität Stuttgart. Seither ist der Studiengang der Luft- und Raumfahrttechnik ein sehr anspruchsvoller und beliebter Studiengang an der Universität Stuttgart. An den mittlerweile 14 Instituten der Fakultät der Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie studieren derzeit über 2.000 junge Frauen und Männer. Damit ist sie die größte Fakultät der Universität Stuttgart. Jedes Jahr bewerben sich weitaus mehr Interessenten auf den Studiengang, als aufgenommen werden können. Man spricht von ca. 1000 Bewerbungen jedes Jahr

1. Geschichtliche Hintergründe des Institutes für Raumfahrtsysteme (IRS)

Die Geschichte des IRS ist auf die Gründung des Instituts für Raumfahrtantriebe (IRA) im Jahre 1970 zurückzuführen. Dieses wurde als sechstes Institut der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Stuttgart gegründet. Erster Direktor war Prof. Dr. D. Bühler. Prof. Dr. Brühler war bereits einige Jahre zuvor, 1967 maßgeblich an der Aufbauplanung des neuen Campus in Vaihingen beteiligt. Das IRA beschäftigte sich mit den Antriebseigenschaften luftatmender Kombinationstriebwerke mit integrierten Turbo-Strahl-Raketen-Komponenten. Nach dem Tod von Prof. Dr. Brühler 1984, trat 1986 Prof. Dr. Ernst Messerschmid die Stelle des Direktors an. Durch seine weitreichenden Erfahrungen verhalf er dem Institut zu neuen Forschungsansätzen. Bald darauf erfolgte auch die Namensänderung von IRA zu IRS (Institut für Raumfahrtsysteme). Neue Forschungsansätze- und Themen wurden intensiviert und erweitert. Neue Arbeitsbereiche wie Raumtransportsysteme, Astronautik, Raumstationen und Lebenserhaltungssysteme kamen hinzu. Im IRA setzte man großen Wert auf die fächerübergreifenden Forschungsthemen und die kollektive Zusammenarbeit innerhalb der Fakultät. Wichtig waren auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Instituten, wie der DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt) und anderen internationalen Partnern. Schnell erzielte das IRS große Fortschritte im Raumfahrtsystemen und Transporttechnologien. Durch ihre Fortschritte und Erfolge konnte das IRS schnell auch international an Ansehen gewinnen.

Herr Prof. Dr. Messerschmid ließ sich im Jahre 2000 bis 2004 beurlauben, um sich als Leiter des Europäischen Astronautenzentrums in Köln-Porz um die Ausbildung europäischer Astronauten zu kümmern. Nachfolger von Prof. Dr. Messerschmid wurde Prof. Dr. Hans-Peter Röser. Zu dieser Zeit leitete Prof. Dr. Röser in Berlin- Adelsdorf ein hochschulfreies Forschungsinstitut der DLR mit ca. 130 Mitarbeitern. Gleichzeitig hatte Prof. Dr. Röser an der TU Berlin der Lehrstuhl für Weltraumastronautik inne. Nicht nur in Deutschland war Prof. Dr. Röser bekannt, er machte sich auch International, vor allem durch die Entwicklung und den erfolgreichen Betrieb von Kleinsatelliten und das SOFIA Projekt einen Namen. Nach dem Wunsch der Universität sollte Prof. Dr. Röser genau diese beiden Forschungsthemen mit nach Stuttgart bringen. Zum 1. Juli 2002 nahm Prof. Dr. Röser der Lehrstuhl für Raumfahrtsysteme an und übernahm das IRS. Zu dem Zeitpunkt hatte das IRS 22 Mitarbeiter. Prof. Dr. Röser sprach sich für den Bau eines Raumfahrzentrums Baden-Württemberg mit Ausbaumöglichkeiten für das IRS aus, und versprach dabei seine tatkräftige Unterstützung.

Eine Auswahl biografischer Daten:

-Geboren 1949

- 1970-1979 Studium der Physik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn

- 1979 Promotion an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn und am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

- 1988 Berufung auf eine C3-Stelle am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

- 1994-2002 Direktor des DLR-Instituts für Weltraumsensorik, ab 1999 DLR-Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung, Berlin-Adlershof

- Seit 2002 Geschäftsführender Direktor und Leiter des Instituts für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart

- 2004/05 Gründung des Deutschen SOFIA Institutes an der Universität Stuttgart

- 2008 Initiator

des Raumfahrtzentrums Baden-Württemberg (RZBW) an der Universität Stuttgart

Abb. 2:

Prof. Dr. Hans-Peter Röser

2. Konzept, Planung und Realisierung des RZBW

Schon Mitte November 2002, ca. vier Monate nach seinem Lehrstuhlantritt legte Prof. Dr. Röser ein erstes Konzept vor. Dieses Konzept beinhaltete seine Vision einer Entwicklung der Raumfahrt in Stuttgart bis zum Jahre 2025. Einer der wichtigsten Punkte dieses Konzeptes war die Realisierung eines Raumfahrtzentrums. Wichtig war es genügend Platz, in Form von Laborräumen zu schaffen um die Entfaltungsmöglichkeiten des Instituts zu fördern, um neue Projekte zu realisieren zu können. Durch seine Erfahrung und seine vorhergehenden Tätigkeiten brachte Prof. Dr. Röser einige neue und viele ergänzenden Forschungsansätze und Themen nach Stuttgart, welche zu Bereicherung und Ausbreitung vieler Arbeitsbereiche führte. Um das Vorhaben, ein Raumfahrtzentrum zu erbauen wurden zügig erste Gespräche mit wichtigen Institutionen geführt, beispielsweise mit großen Raumfahrtindustrieunternehmen im Raum Baden-Württemberg, sowie mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), mit dem Ministerium für Wirtschaft (MWi), der Stadt, dem Flughafen Stuttgart und dem DLR. Bereits drei Monate später, im Februar 2003 stand das erste Konzept des RZBW. Prof. Dr. Röser hatte mit Hilfe seiner, zu der Zeit, 25- jährigen Tochter Claudia, die im gleichen Jahr Ihr Architekturstudium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen hatte, eine komplette Zeichnung, detaillierte Berechnungen des Raumbedarfs, Vorschläge für Laboreinrichtungen und einen Schätzung der Kosten zu Papier gebracht. Grob beinhaltete das Konzept eine Hauptnutzfläche von ca. 2.000m², Kosten für das Gebäude von ca. 7 Millionen Euro und extra ca. 2 Millionen Euro Kosten für die Ausstattung. Insbesondere sollte ein Großteil der angedachten ca. 2 Millionen Euro in die technische Ausstattung der Labore investiert werden. Bei allen Beteiligten Gesprächspartnern wurde dieses erste Konzept sehr positiv entgegengenommen. Einer ausgereiften Konzeption stand nichts mehr im Wege.

Durch das Universitätsbauamt wurde der erste Konzeptentwurf aus 2003/04 architektonisch überarbeitet um mögliche extra Kosten einzusparen. Nun musste nur ein Weg gefunden werden um dieses Projekt finanziert zu bekommen, was nicht immer einfach war. Ziel war es 2006 in einem erneuten Versuch, den Hochschulbau über eine Mitfinanzierung durch die Bundesregierung zu gewinnen. Dies schien auch unter einem guten Stern zu stehen, denn auch landespolitisch war das Interesse für solch ein Projekt groß. Ebenso zeigten sich einige Industrieunternehmen interessiert an dem Konzept für das RZBW und versicherten das Bauvorhaben durch Geld- und Sachspenden oder anderen Möglichkeiten finanziell zu unterstützen. Im Frühjahr 2006 wurden alle benötigten Unterlagen bei der Landesregierung eingereicht. Doch es kam doch anders als gedacht. Im Juni/Juli 2006 wurde die „Föderalismus-Reform“ zwischen Bund und Ländern beschlossen und diese trat bereits ab 1. September 2006 in Kraft. Das hatte nun zufolge, dass die bisherigen Gemeinschaftsaufgaben in Sachen Hochschulbau komplett in die Hände der Bundesländer überging. Eine 50 prozentige Finanzierungsquelle durch die Bundesregierung bei einer erfolgreichen Bewerbung fiel damit weg, denn die einzelnen Bundesländer hatten große Mühen ihre bereits bestehenden Hochschulbauten instand zu halten. Um die Bundesländer wieder etwas zu entlasten hatte sich die Bundesregierung entschlossen ein kleineres Projekt zu realisieren, welches bei einem erfolgreichen Antrag, eine 50 prozentige Förderung des Forschungsbaus garantierte. Hier sollte der Deutsche Wissenschaftsrat die überprüfungen durchführen und einzelnen Empfehlungen aussprechen. Nun galt es den hohen Erwartungen des Wissenschaftsrats gerecht zu werden und Ihn von der Notwendigkeit und der wissenschaftlichen Qualität des RZWB zu überzeugen. Auch die Universitätsleitung unter der Kanzlerin Frau Dr. Bettina Buhlmann und dem seit Oktober 2006 Rektors Prof. Dr. –Ing. Ressel unterstützt das Bauvorhaben mit allen Kräften. Es wurde unter anderem ein Flyer entworfen um auch nach Außen hin, die Entschlossenheit und den festen Willen dieses Bauprojektes zu zeigen.

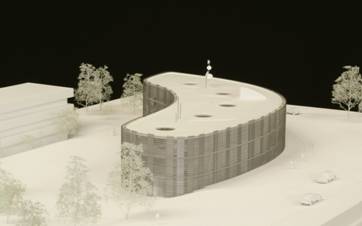

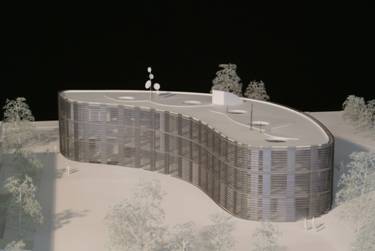

Abb. 3 und 4 zeigen das Modell des RZBW Maßstab 1:100. Dieses Modell wurde unter der Leitung von Michael Held im Universitätsbauamt entworfen und wurde unteranderem dem Wissenschaftsrat vorgelegt. Michael Held verstarb im August 2007 und konnte das Projekt nicht zu Ende führen. Seine Nachfolgerin war Frau Sybille Müller.

Der Wissenschaftsrat entschied sich am 25. Mai 2007 über die eingegangenen Anträge und empfahl 6 Projekte. Das RZWB belegte dabei den 3. Platz. Die Umsetzung des Projekts konnte damit schnell in Angriff genommen werden. Nach dem Tod von Michael Held im August 2007 wurde Frau Sybille Müller als neue Leiterin des Universitätsbauamtes ernannt und konnte so das Projekt weiter führen. Nach einigen überarbeitungen und Verkleinerungen der Nutzungsfläche, um die Kosten im Rahmen zu halten wurde am 13.08. 2008 ein neuer Bauantrag gestellt und die Baugenehmigung am 08. 12. 2008 erteilt. Am 13. Oktober 2009 konnte der Grundstein für den Neubau gelegt werden. Die Bauarbeiten gingen ihren geplanten Gang, sodass schon am 30. Juni 2010 das Richtfest stattfinden konnte. Am 26. Oktober 2011 fand die offizielle Einweihungsfeier statt. Nach 20 monatiger Bauzeit zog das IRS im August/September schon in den Neubau ein.

Abb.

5: Das RZBW Gebäude am 30. Juni 2010/ Das Richtfest

Durch jegliche Art von kleinen und großen Spenden wurde das Bauprojekt von verschiedenen Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstige Institutionen unterstützt. Insgesamt sind seit der Genehmigung des Projekts ca. 5 Millionen (Stand Juli 2012) in Form von Sache- oder Finanzspenden bereitgestellt worden. Einen Teil der wissenschaftlichen Ausstattung des Satellitenintegrationslabors wurde von der Vereinigung Freunde der Universität Stuttgart und von der Otto-Fahr-Stiftung gefördert (101.000€ bzw. 63.000€). Unteranderem sind die Sponsoren Astrium GmbH Friedrichshafen sowie die Friedrich und Elisabeth Boysen-Stiftung zu nennen, nach der auch einer der neuen Hörsäle benannt ist. Die Universität Stuttgart hat 3,5 Millionen Euro der Baukosten getragen. Das Land Baden- Württemberg steuerte die Erstausstattung des Raumfahrtzentrums bei.

3. Der Baukörper

Nach der bereits erwähnten architektonischen überarbeitung des Konzeptentwurfes entstand die heute bekannte, gekrümmte Struktur, die oft auch als „schwungvolle Banane“ bezeichnet wird, welche sich der 90° Kurve des Pfaffenwaldrings optimal anpasst. Der Baukörper misst eine Länge von etwa 60 Metern und ist durch seine einzigartig geschwungene, komplett metallische Außenform, auf dem Universitätscampus kaum zu übersehen. Die gesamte Nutzfläche beträgt etwa 1.700m² welche sich auf 3 Etagen erstreckt. Die ca. 1.700m² Fläche wurden für Laborräume, die von 60% der Mitarbeitern genutzt werden verwendet, weiter für Büroräume, Veranstaltungs- und Gemeinschaftszonen und großzügige Ausstellungsflächen, auf denen hochwertige Exponate ihren Platz finden. Genutzt werden die Räumlichkeiten im Wesentlichen von den Studenten und Mitarbeitern des IRS mit seinen Kleinsatellitenprogramm sowie dem Deutschen SOFIA Institut, der weltweit einzigen fliegenden Sternwarte SOFIA (Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie). Auch werden in Zukunft vielfältige Veranstaltungen Einblicke in die Entwicklung der Raumfahrt geben. Die futuristische Form, mit Licht durchfluteten Innenräumen ermöglichte die Raumkonzeption so an zuordnen, dass die Labore und Büroräume nach außen gerichtet sind, die Versammlungsräume hingegen, die durch Hilfe von Schächten, Tageslichdurchfluteten werden, in den Innenraum zu legen. Durch ein spezielles System werden die Betriebskosten sehr niedrig gehalten. Dieses sogenannte Geothermiesysstem kombiniert mit heiz- und kühlbaren Wänden und Decken gewährleistet der Haustechnik geringe Betriebskosten. Weiter verfügt das RZBW Gebäude über ein begehbares Dach auf welchem einige Satelliten angebracht sind. Im Sommer wird das Dach oft auch von Studenten als Rückzugsort zum kurzen erholen genutzt.

Abb. 6: Schnitt des RZBW. Die 3 dunklen Säulen sollen die Schächte darstellen welche die Innenräume mit Tageslicht füllen.

Abbildungen:

Abb. 1: Eigenes Bildmaterial (Stand Juni 2012)

Abb. 2: http://www.irs.uni-stuttgart.de/institut/mitarbeiter/roeser.html

Abb. 3, 4, 5 und 6: http://www.irs.uni-stuttgart.de/aktuelles/Galerie.html#RZBW

Literatur:

Stuttgarter Unikurier Nr. 108 S. 5-6

RZBW-Geschichte-Freunde-120802: Entwicklungsgeschichte des Raumfahrtzentrums Baden-Württemberg. Festvortrag Prof. Dr. Hans-Peter Röser 18.Juli 2012

Links:

http://www.irs.uni-stuttgart.de/institut/mitarbeiter/roeser.html

Sonstige Nachweise:

Interview mit Prof. Dr. Hans-Peter Röser Leiter des Instituts für Raumfahrtsysteme und Hausherr des RZBW. (Interview geführt am 14. Mai 2012)

Autorin dieses Beitrags: Melanie Schmid (Studentin im MA-Studiengang Wissenskulturen)