Objekt O: Institut für Feuerungs- und

Kraftwerkstechnik (IFK)

Institut für Verfahrenstechnik und

Dampfkesselwesen (IVD)

1953

folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.

Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in

der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten

hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut

in die Holzgartenstraße 15a verlagert.

Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für

eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.

Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka

abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem

Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war

schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf

seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das

Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches

Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und

die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen

Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik

sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er

war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,

damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue

Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik

hervorgehen“.

1953

folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.

Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in

der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten

hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut

in die Holzgartenstraße 15a verlagert.

Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für

eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.

Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka

abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem

Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war

schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf

seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das

Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches

Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und

die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen

Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik

sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er

war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,

damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue

Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik

hervorgehen“.

In den

1970er-Jahren beschäftigte das Institut 50 Mitarbeiter und verteilte sich auf

fünf Stellen (in der Keplerstraße (KII), Böblingerstraße 72 („Benger-Bau“),

Seidenstraße 50, Holzgartenstraße 15a und das HKW (im Pfaffenwaldring 8). Diese

Aufteilung des Instituts war nicht optimal und man engagierte sich für einen

Standort, der möglichst in der Nähe des Heizkraftwerks sein sollte. Es wurde

zwar ein Betriebsgebäude geplant, diese Pläne wurden jedoch zu Gunsten des

Luftfahrtgebäudes LIII verworfen. Um in der Nähe des Heizkraftwerkes zu sein

und das Institut zu vereinen, zog man 1971 in ein Holzbarackenprovisorium des

LIII ein. In der Holzbaracke befanden sich bis zu der Fertigstellung des

LIII-Gebäudes zwei Institute (Institut für Kernenergetik und

Energiesysteme und das Institut für Thermodynamik der Luft- und

Raumfahrt).

1978

wurde Prof. Richard Dolezal als Institutsleiter und zum Nachfolger von Prof.

Rudolf Quack ernannt. Unter seine Amtszeit fiel die zweite Erweiterung des

Heizkraftwerkes, die aus Umweltschutzgründen und durch ansteigenden

Energiebedarf notwendig wurde. Ferner wurde die Feuerung von schwerem Heizöl

auf Gas umgestellt. Von 1992 bis 2004 leitete Prof. Klaus R.G. Hein das

Institut und das Heizkraftwerk. Unter seiner Führung wurden weitere Versuchs–

und Technikumsanlagen zur Untersuchung feuerungstechnischer und

umweltrelevanter Fragestellungen aufgebaut. Prof. Hein konnte kurz vor seiner

Emeritierung das 2004 fertig gestellte Institutsgebäude einweihen. Seit Oktober

2004 leitet Prof. Günter Scheffknecht das Institut. Die Fortführung der

Forschungsaktivitäten und die Erweiterung der Technologien zur CO2–Abtrennung

sowie die Errichtung neuer Studiengänge ist das ausgesprochene Ziel des

Institutes. Im Jahr 2009 wurde das Institut in Institut für Feuerungs– und

Kraftwerkstechnik umbenannt und damit die Ausrichtung des Instituts weiter

präzisiert.

30

Jahre Holzbarackenprovisorium

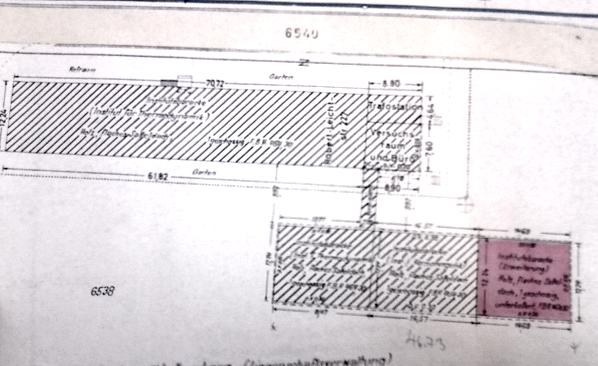

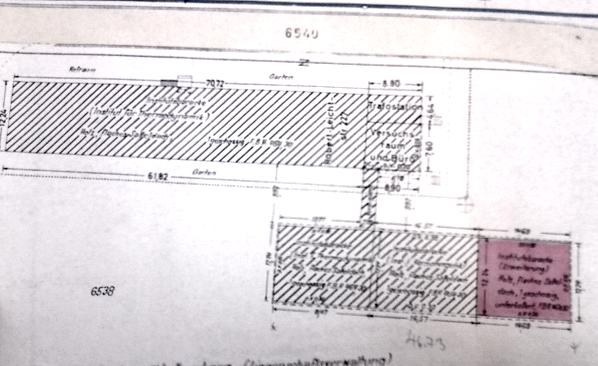

Die Holzbaracke wurde 1961 gebaut

und diente als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des LIII-Gebäudes für das

neugegründete Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (Prof.

Bosnjakovic). Die einstöckige Holzbaracke war ca. 73 m lang und ca. 13 m breit

und befand sich im nördlichen Pfaffenwald, westlich vom Heizkraftwerk. Bauherr

war das Land Baden-Württemberg und das Universitätsbauamt Stuttgart,

welches auch für die Architektur verantwortlich zeichnete. Die Baukosten

beliefen sich auf ca. 114.000 DM. 1965 wurde die Holzbaracke erweitert, indem

man eine weitere Baracke baute, die sich südlich befand und durch einen

Verbindungsgang erreichbar war. Die erweiterte Baracke war ca. 32 m lang und

war genauso breit wie die nördliche. Da sich das Institut für Kernenergetik und

Energiesysteme (Prof. Höcker) in der Zwischenzeit einquartiert hatte, benötigte

man noch mehr Platz und so wurde 1967 ein letztes Mal erweitert. So wurde die

Baracke noch um ca. 15 m verlängert. Für die komplette Erweiterung wurde

die Firma Wilh. Nusser Holzbau aus Winnenden beauftragt und eine neue

Zusatzfläche von 444 m2 erreicht. Der Kostenpunkt der Erweiterung

lag bei ca. 190.000 DM.

Abbildung 2: 1961 Fundamentierung der Holzbaracke

Abbildung 3: Fertiggestellte Holzbaracke. Im Hintergrund

sieht man die Maschinenhalle des Heizkraftwerkes.

Abbildung 4: Skizze der Holzbaracke nach der Erweiterung 1967 (aus dem Archiv des Universitätsbauamts

Stuttgart)

Abbildung 5: Die Holzbaracke in den 1990er-Jahren. Im Hintergrund befindet sich das Heizkraftwerk.

Nachdem das Luftfahrtgebäude LIII 1969

fertiggestellt wurde, konnten das Institut für Thermodynamik der

Luft und Raumfahrt und das Institut für Kernenergetik ihr

neues Gebäude beziehen. Daraufhin entschloss sich das Institut für

Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen (IVD), die Räumlichkeiten der

Baracke zu nutzen und bezog sie 1971. Vor allem die Nähe zum Heizkraftwerk und

die bisherige Aufteilung des Institutes waren die Beweggründe für den Umzug

nach Vaihingen. Keiner konnte damals ahnen, dass die Baracke für die nächsten

30 Jahre das Zuhause des IVD bleiben sollte. Unzählige Anträge, Briefe, Besprechungen,

Bauplanungen sowie Besuche in der Baracke von Kanzlern, Ministern, Dekanen und

Pressevertretern hatten nichts genützt, das Holzbarackenprovisorium durch ein

adäquates Betriebsgebäude zu ersetzen. Nicht nur die räumliche Situation, die

dort beengt und unbefriedigend für Mitarbeiter und Studenten war, sondern auch

der desolate Zustand der Baracke war ein Problem für die wissenschaftliche

Arbeit. Ein poröses, undichtes Dach und unebene Böden, die wichtige

Messergebnisse zunichte machten, sind nur einige Schwierigkeiten, die man bewältigen

musste. Als Grund wurde immer wieder das fehlende Geld angegeben. Erst als man

beweisen konnte, dass das Dach Asbest-verseucht war, tat sich etwas in Richtung

Neubau. Der Leiter des Universitätsbauamtes Herr Held fand nach vielen Anläufen

und Anträgen eine Möglichkeit einen Ersatzbau, ebenfalls aus Holz, zu

finanzieren, um den für das architektonische Erscheinungsbild der Universität

in Vaihingen ungünstigen Zustand zu beenden. So wurde nach 30 Jahren

Provisorium am 22.10.1998 das gestellte Baugesuch für ein neues IVD-Gebäude

endlich vom Finanzministerium genehmigt.

Das

neue IVD-Gebäude

Die Bauarbeiten für das neue

Gebäude des Instituts für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen begannen

im Februar 1999 und das neue Gebäude konnte im August 2000 bezogen werden. Bauherr

war das Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim. Die Architektur

übernahm Frau Wehner (Universitätsbauamt). Den Bauauftrag erhielt die Firma Muny

GmbH aus Kornwestheim. Die Kosten des Ersatzbaus betrugen 2 850 000 DM. Der

Neubau (IVD 1) wurde südlich der Baracke gebaut und sollte den nördlichen Teil

der Baracke aufnehmen.

Dieser

nördliche Gebäudeteil wurde nach dem Umzug des Instituts in den Neubau abgerissen

und mit Rasen versehen. Ein Steg wurde als eine Verbindung zwischen dem Neubau

und der südlichen Baracke genutzt. Mit dem Neubau erreichte man eine Nutzfläche

von 805,22 m2, so wurden 142 m2 an Hauptnutzfläche

neugeschaffen. Die Abrissarbeiten umfassten besondere Maßnahmen, da das Dach

Asbestspuren enthielt.

Konstruktion

Die Baukonstruktion des

Neubaus ist eine zweigeschossige Holztafel–Fertigbauweise auf einer

Betonplatte. Die Betonplatte ist nur im Eingangsbereich des Neubaus

unterkellert. Das Untergeschoss wurde in Stahlbeton ausgeführt und dient den

technischen Installationen als Anschlussraum. Die Fundamentierung erfolgte

durch Streifenfundamente. Die restliche Betonplatte wurde als Bodenplatte auf

Streifenfundamenten in Ortbeton ausgeführt. Die Außenwände wurden aus insgesamt

10 Holztafeln von 12,10 m x 2,75 m Größe auf diese Betonplatte aufgesetzt. Die

Decke bildet eine Holzbrettstapeldecke, auf die wiederum 10 Holztafeln des

Obergeschosses als Außenwand montiert wurden. Das Dach ist eine Holzbalkenkonstruktion mit

dazwischenliegender Wärmedämmung, es wurde als Flachdach ausgeführt. Eine

Douglasien-Holzschalung bildet die Außenhaut der Außenwände. Die Fenster sind

ebenfalls aus Holz. Die Räume des Neubaus wurden längs eines innenliegenden

Flures angeordnet. Die Innenwände wurden wie die Außenwände als Holzfertigteilwände ausgekleidet und mit Wärmedämmung

ausgestattet. Die WCs sowie die Wasch– und Umkleideräume wurden mit

wasserabweisenden Bodenbelägen ausgelegt. Im Erdgeschoß befinden sich alle

publikumsintensiven Bereiche wie der Seminarraum, der Sozialraum, die Labore

sowie einige Büros. So ist das Erreichen der Seminarräume, Büros und Labore

auch für behinderte Studenten und Mitarbeiter sichergestellt.

Das IVD 2

Um für die andere Hälfte

der IVD-Mitarbeiter einen angemessenen Arbeitsplatz zu schaffen, wurde das IVD

2-Gebäude gebaut. Der Ersatzbau 2 sollte die zweite baufällige Baracke ersetzen

und dem IVD auch nach außen ein Erscheinungsbild verleihen, das dem hohen

Niveau der dort praktizierten Forschung entspricht. Den Zuschlag für den Rohbau

des Projektes IVD 2 bekam die Firma Gottlob Stäbler GmbH + Co. KG aus

Weil der Stadt, die Firma Merkle GmbH aus Bissingen/Teck übernahm den

Holzbau. Die Bauarbeiten gingen von Juli 2002 bis März 2004. Die Baukosten

beliefen sich auf 4.990.000 DM, wobei man eine Hauptnutzfläche von 1169 m2

erreichte. Das Baugrundstück für die Institutserweiterung liegt im Norden der

Universität Stuttgart–Vaihingen zwischen Heizkraftwerk und Luftfahrt 2, direkt

südlich des IVD 1.

Abbildung

11: Das Institutsgebäude heute

Konstruktion

Der Baukörper des Ersatzbaus IVD 2 ist, um ein einheitliches

Erscheinungsbild des IVD zu bewahren eine weitgehende Replik des

zweigeschossigen Ersatzbaus IVD 1. Der Bau wurde vom Architekten des

Universitätsbauamtes Herrn Vielhauer betreut. Konstruktion, Bauwerksgeometrie

sowie Geschosshöhe wurden übernommen. Die Anbindung des zweiten an den ersten

Bauabschnitt wurde durch im Osten und Westen gelegene Verbindungen realisiert,

in der sich auch die Treppen befinden. Die technische Versorgung erfolgt durch

Anbindung an die Technikzentrale des IVD 1. Die beiden Baukörper umschließen

einen ca. 8 m breiten und 41 m langen Innenhof und werden durch einen

unterirdischen Gang miteinander verbunden. Von August 2008 bis Juli 2009 wurde

ein außenliegender Sonnenschutz angebaut, welcher sich vollautomatisch als auch

manuell bedienen lässt. Die Anlage soll bei hohen Außentemperaturen für

Abkühlung durch Beschattung sorgen. Architektonisch gesehen stellt der Holzbau

einerseits den Bezug zu der ursprünglichen Holzbaracke dar, anderseits verkörpert

er modernes, technisches, ökonomisches sowie ökologisches Bauen und soll eine

Identifizierung des Instituts darstellen.

Abbildung 12: Westliche

Ansicht des Institutsgebäudes (Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart und

Hohenheim)

Abbildung 13: Innenhof

des Instituts

Internet-Seiten:

http://www.ifk.uni-stuttgart.de/institut/entwicklung.html

Abbildung 14: Verbindungsbereich

von IVD 1 und IVD 2

Abbildung 15: Entwurf

des Technikumsgebäudes mit Lagerhalle (gegenwärtig im Bau). Foto: Wolfram Janzer.

Danksagung:

Beim IFK standen mir apl. Prof. PD Dr.-Ing. Uwe Schnell

und der ehemalige Mitarbeiter des Instituts Bernhard Pfau zur Seite und haben

mir sehr interessiert Fragen beantwortet. Mit Prof. Uwe Schnell habe ich eine Begehung des Instituts machen dürfen. Alle Vorgenannten

stellten mir auch einige Fotos zur Verfügung.

Literatur:

Pfau, Bernhard: Ein interdisziplinärer

Hochschullehrer in Stuttgart – Rudolf Quack, in: Die Universität Stuttgart

nach 1945, hrsg. v. Nobert Becker und Franz Quarthal, Stuttgart 2004, S.

269

Quellen:

Universitätsarchiv Stuttgart Stadtmitte

Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart

und Hohenheim in Vaihingen

Photographie von Wolfram Janzer (Abb.15)

Photographien des Autors aus dem Jahr 2012

Autor:

Amer

Kalender, BA-Student der GNT

1953

folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.

Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in

der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten

hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut

in die Holzgartenstraße 15a verlagert.

Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für

eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.

Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka

abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem

Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war

schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf

seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das

Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches

Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und

die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen

Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik

sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er

war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,

damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue

Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik

hervorgehen“.[1]

1953

folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.

Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in

der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten

hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut

in die Holzgartenstraße 15a verlagert.

Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für

eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.

Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka

abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem

Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war

schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf

seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das

Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches

Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und

die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen

Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik

sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er

war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,

damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue

Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik

hervorgehen“.[1]