Objekt P: Das Heizkraftwerk

![]()

Ein

unerwartet großer Studentenandrang nach dem Zweiten Weltkrieg und die daraus

resultierende Diskussion um Institutsneubauten führten dazu, dass die damalige Technische

Hochschule Stuttgart gezwungen war, ein herrschendes Raumproblem mit einer

Hochschul-Erweiterung zu lösen. Nach dem man einsehen musste, dass ein

Geländeerwerb in der Stadtmitte unmöglich war, entschied man sich für den

Pfaffenwald in Vaihingen. Am 5. Mai 1955 erlangte Deutschland die Souveränität

wieder und damit das Recht, Forschung und Entwicklung von Luftfahrtgeräten zu

betreiben. So war der Weg frei, sich mit dem lang ersehnten Thema „Luftfahrt“

wieder zu beschäftigen. Man hatte die Befürchtung den internationalen Anschluss

zu verlieren, so wurde 1955 in der Fakultät Maschinenwesen der TH Stuttgart aus

der Abteilung „Maschinenbau“ eine eigene Abteilung „Luftfahrttechnik“

gegründet. Das Institut für Aerodynamik und Gasdynamik, das Institut

für Thermodynamik der Luft und Raumfahrttechnik und die Forschungs- und

Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen / Otto-Graf Institut waren die

Ersten, die in Vaihingen angesiedelt wurden. Diese Institute haben einen so

großen Energieverbrauch, vor allem der geplante Höhenprüfstand (Institut für

Luftfahrtantriebe) sollte sehr viel Energie in Anspruch nehmen, dass man

sich entschied, ein eigenes universitäres Heizkraftwerk zu bauen.

Diese Entscheidung geht auf die Initiative des Professors Rudolf Quack (1909 - 2001) zurück, der sich für das Projekt „Heizkraftwerk“ im Pfaffenwald stark machte. Da Prof. Quack schon an einigen Heizkraftwerksbauten in ganz Europa mitbeteiligt war und eine hohe Fachkompetenz mitbrachte, hatte die Oberdirektion Stuttgart ihm, zusammen mit dem Universitätsbauamt Stuttgart, die Bauleitung und Planung übertragen. Um nicht nur die Stromversorgung, sondern auch die Beheizung mittels Fernwärme gewährleisten zu können, entschied sich Prof. Quack für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die Institute werden mit Wärme versorgt, die bei der Erzeugung von Strom ohnehin anfällt. Prof. Rudolf Quack wurde 1953 an die Technische Hochschule Stuttgart gerufen und übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in der Fakultät Maschinenwesen, Abteilung Maschinenbau (weitere Informationen zu Prof. Rudolf Quack →Station OBJEKT IFK)

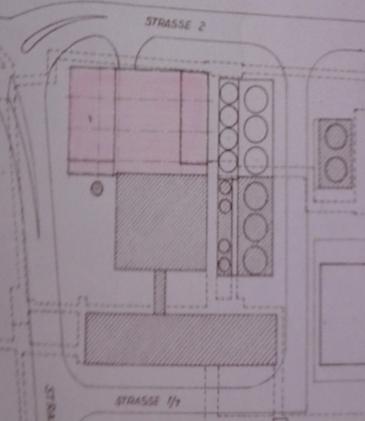

Der Standort des Heizkraftwerkes liegt nordöstlich der S-Bahnstation Universität. Weshalb man sich für diesen Standort entschied, hing sicherlich mit den geplanten Instituten zusammen. Die ersten Institute liegen in unmittelbarer Nähe zum HKW, wie z.B. das ILA, das sich südlich vom Heizkraftwerk befindet. Das Institut für Aerodynamik und Gasdynamik sowie die Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen/ Otto-Graf Institut befinden sich auch in direkter Nähe zum Heizkraftwerk und wurden als erstes mit Wärme und Strom beliefert.

![]()

Das

Heizkraftwerk wurde in zwei Bauphasen gebaut. Die erste Bauphase dauerte von

April 1959 bis Juni 1960. Die erste Konstruktion umfasste ein 18 m hohes

Kesselhaus „für zwei Kessel und eine Achse für einen dritten Kessel“, mit einem

Schornstein (Austrittsöffnung auf 47 m Höhe über Grund), eine Außenanlage mit 3

öltanks von je 400 m³ bzw. 4 Heißwasserspeicher von je 160 m³ und ein Schalt

und Betriebsgebäude. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 6,6 Mio. DM. Die

Planung des ersten Bauabschnitts übernahm neben Prof. Quack auch das Universitätsbauamt

Stuttgart (Maier, Beck). Die TH Stuttgart übergab Prof. Quack die Leitung

des Heizkraftwerkes nach der Inbetriebnahme. Nun

konnte das Heizkraftwerk das Otto-Graf Institut und das Institut für

Aerodynamik und Gasdynamik mit einer Wärmeleistung von rund 9 MW beliefern.

Die Fernwärmeversorgung erfolgte über ein Kreislaufsystem zu den Instituten in

Form von Heißwasser mit einer Temperatur bis zu 130 °C bei einem Betriebsdruck

von ca. 4,5 bar.

Ein zweiter Bauabschnitt wurde dann von Juli 1965 bis Juli 1969 unternommen, um den rasanten Ausbau der neuen „Hochschulstadt“ Vaihingen anzupassen. Vor allem das neu justierte Institut für Turboflugtriebwerke mit dem Höhenprüfstand, dass zusammen mit dem Institut für Strömungsmaschinen und dem Maschinenlaboratorium nach Vaihingen Pfaffenwald 6 zog, und damit nur eine Straßenbreite südlich vom HKW, profitierte vom Heizkraftwerk. Den für den Höhenprüfstand notwendigen Dampf mit einer Temperatur von 440 °C bei 36 bar erzeugte das Heizkraftwerk.

![]()

Den Auftrag

für die Erweiterung bekam die Firma Brown, Boveri und Cie. AG aus Mannheim.

Auch bei dieser Erweiterung wurde die Konzeption von Prof. Quack übernommen,

der „maßgeblich an der Planung und Bauleitung beteiligt war“. Die Anlage

umfasste eine Kesselhaus- Erweiterung von 42,5 m Höhe mit einem neuen

Schornstein (Austrittsöffnung auf 67 m Höhe über Grund), ein Maschinenhaus von

21m, eine Kontrollwarte sowie weitere Heißwasserspeicher und öltanks. Die

Gesamtkosten des 2. Bauabschnittes beliefen sich auf 21,22 Mio. DM. In den

Jahren 1969/70 wurden die KWK-Blöcke 5 und 6 mit je einer elektrischen Leistung

von jeweils 12 MW angeschlossen, gleichzeitig die dazugehörigen Wärmeübertrager

füe die Fernheizung mit einer Leistung von jeweils 38 MW in Betrieb genommen.

In dem

Zeitraum von Frühjahr 1975 bis Frühjahr 1977 baute man eine Kältezentrale Nord

sowie eine Kältezentrale Süd. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Versuchsanlagen

und Institute mit Kühlwasser aus den Rückkühlwerken des Heizkraftwerkes

versorgt. Mit der Umstellung der Kühlwasserversorgung konnte eine konstante

Vorlauftemperatur von 6 °C gewährleistet werden, da bis dahin die

Kühlwassertemperatur witterungsbedingt zu sehr schwankte und die schlechte

Wasserqualität bei dem Verbraucher zu großen Schwierigkeiten führte.

![]()

Die

Kältezentrale Süd versorgt das südliche Gebiet des Uni Bereichs Pfaffenwald wie

z.B. das Höchstleistungsrechenzentrum.

Die Kältezentrale Nord befindet sich neben dem Heizkraftwerk und versorgt das nördliche Gebiet des Campus (im Winter den ganzen Campus) mit Kälte. Der Betriebsablauf und die Betriebskontrolle werden durch die Zentralwarte des Heizkraftwerkes ausgeführt und gesteuert. Auch an dieser Versorgungsanlage war Prof. Rudolf Quack zusammen mit dem Universitätsbauamt Stuttgart an der Planung mitbeteiligt. Die Kosten beliefen sich auf ca. 4 Mio. DM.

Im Institut für Thermische Strömungsmaschinen wurde 1980 ein Endstufen-Prüfstand für große Dampfturbinen installiert. Das Heizkraftwerk liefert für den Prüfstand wichtigen Dampf (bis zu 36 t/h, 74 bar, 350 °C) über eine Fernleitung. Das Inkrafttreten der 13. Bundesimmissionsschutzverordnung (Großfeuerungsanlagenverordnung) und der steigende Bedarf an elektrischer Energie führten 1987 zur letzten größeren Baumaßnahme am Heizkraftwerk. Wegen verschärfter Emissionsauflagen wurden die Kessel 5 und 6 von Schwerölfeuerung auf Heizöl EL bzw. Erdgas umgerüstet. Es wurden zudem zwei Gasturbinen mit Abhitzekesseln installiert. Die Möglichkeit weiterhin Heizöl EL zu fahren, sollte es zu Engpässen der Erdgaslieferung kommen, hat man aus Wirtschaftlichkeits- und Sicherungsaspekten weiter bewahrt. Zudem wurden die beiden alten Schornsteine durch drei neue Schornsteine ersetzt, deren Austrittsöffnung sich nun auf 58 m über Grund befindet. Der dritte Schornstein wurde für die zusätzlich installierte GuD-Anlage benötigt.

Abbildung 6: Umbau der Schornsteine 1987

Kraft Wärme Kopplung

Wie

bereits schon erwähnt, wird die Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung

betrieben und die elektrische Energie zum großen Teil durch Eigenerzeugung

gedeckt. Die dabei anfallende Wärme in Form von Heißwasser wird ebenfalls an

die Abnehmer geleitet. Bei der Stromerzeugung fällt eine größere Menge Wärme an

als man benötigt, welche wiederum in Speichern zwischengepuffert und nachts dem

Wärmenetz zugefügt werden kann. Es besteht zusätzlich eine Anbindung an das

110-kV-Netz der EnBW, sollte es zu Ausfällen oder zu einem Zusatzverbrauch

kommen. Die Energieerzeugung erfolgt über drei Anlagen, eine GuD-

Anlage, die aus zwei Gasturbinen mit Abhitzekesseln und einer Dampfturbine

besteht, sowie mittels zweier KWK- Blöcke, die jeweils aus einem Kessel und

einer Dampfturbine bestehen. Sowohl Erdgas als auch Heizöl EL

![]()

können als Brennstoff verwendet werden.

überhitzter Dampf (525 °C, 74 bar) wird auf die Turbinenschaufeln geleitet und setzt die Turbine in Bewegung, welche wiederum den Generator antreibt und so Strom produziert. Der Dampf gibt seine Energie ab und wird dabei auf ca. 1,2 bar entspannt und ca. 130 °C abgekühlt. Die dann noch enthaltene Energie wird über die Wärmeübertrager dem Fernheiznetz zugeführt. So erreicht man ein Jahresnutzungsgrad in Höhe von ca. 85 % und gemäß der "ökologischen Steuerreform" von 1999 wird die bezahlte Mineralölsteuer zurückerstattet. Das HKW verfügt über eine installierte elektrische Leistung von 38,8 MW und eine Fernheizleistung von 92,7 MW. Die Kälteerzeugungsleistung beträgt inzwischen 23, 4 MW.

Abbildung 8: Zentrale Leitwarte des Heizkraftwerks

Konstruktion

![]()

Das

Heizkraftwerk ist ein Stahlskelettbau. Das Schalt- und Be-triebsgebäude sowie

das Kessel- und Maschinenhaus aus dem 1. Bauabschnitts sind als Stahlfachwerk

mit Klinkerausfach-ung ausgeführt. Die Aussenwände des Stahlskelettbaus sind

mit Ziegelsteinen aus-gemauert. Das Ma-schinenhaus sowie der untere Teil des

Kesselhauses aus dem späteren 2. Bauabschnitts wurde zwar als Stahlskelettbau

ausgeführt, unterscheidet sich aber durch die Fassadenverkleidung, die aus

profilierten Aluminiumblechen zusammengesetzt wurde. Die Gründung besteht aus

Stampfbeton bzw. den Stahlbetonfundamenten. Die Decken sind als

Stahlbetonplatten versehen, die über den Untergeschoss auf Stahlbetonunterzügen

aufliegen. Die Treppen sind sowohl als Stahltreppen mit Gitterrost als auch in

Stahlbetonbauweise errichtet worden. Schalt- und Betriebsgebäude ist über eine

Brücke mit dem Kessel- und Maschinenhaus verbunden. Die Dachkonstruktion

besteht aus Stahlvollwandträgern aus Stahlpfetten auf den Bimszement-

Hohlstegdielen mit Isolierung und Metalleindeckung aufliegen. Die Konstruktion

der Kältezentrale Nord umfasst ebenfalls ein Stahlbetonskelettbau mit

aussteifenden Windscheiben. Die ausgemauerten Kalksandsteine dienen als

Außenwände, welche mit Aluminium-trapezblechverkleidung als Außenumhüllung

verwendet wurden.

![]()

Beim Heizkraftwerk ist die „Klarheit der Baugestalt und ihre saubere Ausformung“ unverkennbar. Auch die „deutlich gezeigte funktion-elle Zweckmäßigkeit“ lässt sich nicht absprechen. „Das Offenlegen der physikalischen Beschaffenheit der Materialien“ ist nicht nur beim Heizkraftwerk charakteristisch, vielmehr ist der „Verzicht auf ausufernde Formenreichtum“ architektonisch gesehen ein Hinweis auf die „Stuttgarter Architektenschule 1946 – 1970“ (vgl. dazu z.B. den Campusführer Stadtmitte, Station B-C).

Das Tunnelsystem des Heizkraftwerkes

![]()

![]()

Die Abnehmer des Heizkraftwerkes wurden vom Beginn an durch

ein unterirdisches Versorg-gungskanalsystem versorgt, in dem die Fernheizungs-

und Kaltwasser-leitungen, die Stromleitungen sowie die Telekommunikations- und

Datenleitungen verlegt sind. Das Tunnelsystem ist mittlerweile über zehn

Kilometer lang und versorgt neben den Lehr- und Forschungseinrichtungen auch die

Institute der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft

sowie das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt. Hinzu kommen fünf

Studentenheime mit rund 3000 Studentenwohnungen. Das Tunnelsystem, das einem

Labyrinth ähnelt, verfügt über ein ausreichendes Sicherheitskonzept (z.B.

Bewegungssensoren) und wird durch die Heizkraftwerksmitarbeiter auf Mängeln

regelmäßig kontrolliert und gewartet. Es existieren über 40 Notausstiegsluken,

durch die man das Tunnelsystem verlassen kann. 2007 haben Absolventen der

benachbarten Hochschule für Medien einen 18-minütigen Science-Fiction Kurzfilm

namens „Ultima Ratio“ in der Maschinenhalle, vor allem aber im Tunnelsystem des

Heizkraftwerkes gedreht. Der Film, der 2008 in Cannes lief, wurde mit dem

zweiten Preis beim deutschen Wirtschaftsfilmpreis ausgezeichnet.

Danksagung:

Für eine ausführliche Führung der gesamten Gruppe durch das Heizkraftwerk und viele zusätzliche Auskünfte bedanken wir uns bei dem Leiter des Heizkraftwerks Pfaffenwald, Herrn Dr.-Ing. Jörg Kallweit. Für die öffnung des Zugangs zu den Unterlagen des Archivs im Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim danken wir insb. Frau Bosler und Frau Müller.

Literatur:

Becker Nobert; Quartal Franz (Hrsg.): Die Universität Stuttgart nach 1945. Stuttgart 2004.

Universität Stuttgart. Die neue Hochschulstadt Vaihingen. Bericht des Universitätsbauamtes Stuttgart. April 1977.

Julia Alber: Schwebende Gasturbinen über dem Heizkraftwerk, Stuttgarter Uni-Klurier, Nr. 98 (Dez. 2006).

Archivalien:

Universitätsarchiv Stuttgart Stadtmitte

Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart und Hohenheim in Vaihingen

Photographien des Autors (2012)

Internet-Links:

Plakat „Ultima Ratio“ von der Seite: http://www.hdm-stuttgart.de/view_news?ident=news20081215114508

http://www.uni-stuttgart.de/hkom/publikationen/uni-kurier/uk98/spektrum/sp19.html

Autor:

Amer Kalender, BA-Student der GNT