Objekt V : Ingenieurswissenschaften

Der erste Blick, der auf den Gebäudekomplex Pfaffenwaldring 7 und Pfaffenwaldring 9 fällt, lässt den Betrachter glauben, dass es bestimmt seine Zeit braucht, bis man sich hier einen überblick verschafft hat. Dem einen oder anderen Erstsemester wird bei diesem Anblick eine leichte Panik überkommen haben, besonders wenn er am ersten Tag etwas spät dran war. Dieser äußerliche Eindruck entsteht durch das optisch sehr verschachtelte Gebäude. Es wurde bei diesem Projekt sehr effektiv der vorhandene Platz genutzt, um so vielen Instituten wie möglich in den Gebäuden Platz zu bieten. Auch wenn das NWZ es an Stockwerken überragt, zählt es heute zu den größten Bauten des gesamten Campus der Universität. Während seiner Erbauung stand es dennoch im Schatten des Naturwissenschaftlichen Zentrums (->Stationen B-C des Campus-West-Teils), welches 1976 eröffnet wurde. In den Zeitungsartikeln aus der Bauzeit ist der neu entstehende Komplex nicht mehr als eine Randnotiz. Im nachfolgenden Bericht werden daher die wichtigsten Merkmale des Gebäudes Pfaffenwaldring Nr. 7, die Planung und Umsetzung aber auch die kleinen Schwächen dargestellt, um das Versäumnis aus den 1970ern nachzuholen.

Abb. 1: Blick von Lernstraße auf die Gebäude des Pfaffenwaldrings 7 & 9.

Allgemeines

Auf Grund der wachsenden Studentenzahl benötigte die Universität Stuttgart dringend einen neuen Gebäudekomplex, um verschiedene Institute unterbringen zu können. Neben dem NWZ entstand so auch der Pfaffenwaldring 7 und 9, hier sollten die Institute für Bauingenieurswesen, Maschinenbau und Elektrotechnik ihren Platz finden.

Das Universitätsbauamt schloss sich 1972 mit der Firma „Neue Heimat Städtebau Baden Württemberg GmbH“ zusammen um mit der Planung zu beginnen. Die Planungsaufsicht behielt dennoch das Universitätsbauamt, so dass viele Aspekte der Gebäudeplanung von den eigenen Instituten durchgeführt werden konnten. Die Bauleitung hatte Neue Heimat Städtebau. Für die Statistik war die Firma Leonardt und Andrä zuständig, um die Prüfstatistik kümmerte sich die Firma Ingenieurbüro Wintergerst. Die Elektroinstallationen übernahm die Firma Ingenieurbüro Schwarz. Heizung, Lüftung und die Sanitäranlagen wurden vom Ingenieurbüro Adam abgedeckt. Damit die Akustik stimmt, die für einen Ort - an dem gelehrt werden soll - nicht unterschätz werden sollte, war Diplom Ingenieur Gerber zuständig.

Man entschloss sich, mit dem Bau des Pfaffenwaldrings 7 zu beginnen und dort die Institute für Maschinenbau und Bauingenieurswesen unterzubringen. Insgesamt kostete der Komplex 63 Millionen DM und umfasst eine umbaute Fläche von 188.670 cbm und einer Nutzfläche von 21.700 qm. Die Kosten für einen Quadratmeter betrugen also 2640 DM. Die Bauzeit begann im September 1974 und endete im Juni 1977, so konnten die Institute rechtzeitig zum Wintersemester 1977/1978 die neuen Räumlichkeiten beziehen. In ersten Planungen hatte man gehofft, schon ein Jahr früher die Gebäude nutzen zu können, was sich bei der Zeitkalkulation aber als zu eng darstellte. Die Kosten für das Bauprojekt stemmte das Land Baden Württemberg.

Um das Gebäude herum sind verschiedene Skulpturen zu entdecken; ferner auch Sitzgelegenheiten, damit sich den Studenten auch das Lernen außerhalb der Gebäude nicht verschließt. Der Weg südlich des Pfaffenwaldrings nennt man Lernstraße, der Name spiegelt den Zweck oder besser die Idee die dahintersteckt wieder. Alle Gebäude mit intensivem Publikumsverkehr liegen dort. Manche der schon erwähnten „Skulpturen“ erinnern an die Institute die in den Gebäuden untergebracht waren oder immer noch sind. So findet man auf der östlichen Seite, zwischen den Gebäuden Pfaffenwaldring 7 und Pfaffenwaldring 7a mehrere Eisenbahnsignale, die an das Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen erinnern, welches sich immer noch im Gebäude Pfaffenwaldring 7 befindet. Im Keller sollen sich sogar ganze Eisenbahn-Locks und -Waggons sowie Weichenstellanlagen befinden. Man sieht der Kunst im und am Gebäude an, dass sie sehr sorgfältig geplant und ausgeführt wurde, man sich danach aber anscheinend nicht mehr um die Pflege und Instandhaltung gekümmert hat.

Konzept und Planung

Wie in der Einführung des Historischen Campusführers Teil 1 bereits erläutert wurde, hat man nach dem zweiten Weltkrieg die überlegung wieder aufgenommen, einen zweiten Standort neben dem Standort Stadtmitte zu erschließen. Es dauerte jedoch mehrere Jahre, bis man mit der Umsetzung beginnen konnte. Fragen wie Standort, Finanzierung und neue Hochrechnungen der Studentenzahlen mussten vorab geklärt und in die Planung mit einbezogen werden. So konnte man sich zwar 1956 schon auf einen Standort, den Pfaffenwald einigen; es dauerte jedoch noch einmal 12 Jahre, bis man mit der Bebauung beginnen konnte. (für weiter Informationen siehe à„Die bauliche Entwicklung der Universität Stuttgart von 1945 – 1980.Historischer Campusführer Teil 1“ sowie die Einführung zu diesem Band II).

Bei der Wahl des Standortes, einem 175 Hektar großen Grundstück, ging es dem Universitätsbauamt vor allem um eine verdichtete Bebauung, die die bisherigen Gebäude zu einer vernetzten Baustruktur zusammenführt. Dadurch sollte eine Umgebung geschaffen werden, die wichtige Knotenpunkte des neuen Universitätscampus miteinander verbindet, wie zum Beispiel die Mensa mit den Hörsälen, den Institutsleitungen oder den Bibliotheken. Durch diese Struktur hat man ein Optimum an Funktionstüchtigkeit bei sparsamster Verwendung der Mittel und maximal möglicher Flächennutzung.

Ein Zentrum des neuen Campus wollte man damit aber nicht erreichen, denn das Universitätsbauamt war der Ansicht, dass man nicht absehen kann, ob durch die weiteren Erweiterungen und neuen Gebäude, sich die Zentren wieder verschieben. Aufgrund dieser stetigen Veränderungen an Universitäten hatte das Universitätsbauamt auch entschieden das Gebäude so zu errichten, dass in 10 Jahren vielleicht andere Institute die Räumlichkeiten bestmöglich nutzen können und die Universität so flexibler in ihrer Raumvergabe bleibt und es kein Problem darstellt eine völlig neue Institutsstruktur im Pfaffenwaldring 7 unterzubringen.

Baustruktur

Als nach dem zweiten Weltkrieg der Campus Stadtmitte wieder bebaut werden sollte, gab es verschiedene Ideen, welche Strukturen,man für die Gebäude verwenden sollte. Ein Vorschlag stammte von Professor Richard Döcker, der damalige Leiter der Generalplanung. Er schlug den Bau von Z-Körpern vor ,was allerdings nicht umgesetzt wurde. Als es dann in die Planung des neuen Gebäudekomplexes der Ingenieurswissenschaften ging, griff man die Idee wieder auf und optimierte sie durch die Planungsgruppe für Institutsbau der Universität Stuttgart, damit sie bei der Bebauung des Pfaffenwaldes angewendet werden konnten.

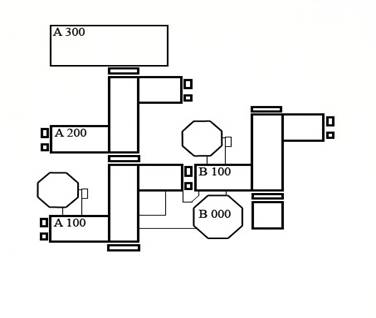

Das Bauvorhaben umfasste mehrere Baukörper, drei davon waren im Grundriss Z-förmig (A100, A200, B100 à siehe Abb.2) diese sind an jeweils vier Seiten von Installations- bzw. Treppenhäusern eingefasst. Weitere Gebäude waren die drei achteckigen Hörsäle (B000 à siehe Abb. 2) sowie ein Werkstattgebäude (A300 à siehe Abb. 2) und eine Bibliothek. Alle Gebäude sind miteinander verbunden, so dass man schnell von einem zum anderen Raum gelangen kann. Insgesamt entsteht so ein - in seiner Breite - sehr großer Gebäudekomplex der es schafft, die Studentenmassen zu bewältigen und auf die einzelnen Arbeitsbereiche aufzuteilen.

Abb. 2: Schematische Zeichnung des Pfaffenwaldring 7.

Die Z-förmigen Hochbauten haben vier bis fünf Obergeschosse und maximal zwei Untergeschosse. Es sind Stahlbeton-Skelettbauten mit flachen Stahlbetondecken mit Pilzköpfen. Wind und Erdbebenkräfte wurden ebenfalls mit einberechnet; sie werden über die scheibenförmig ausgebildeten Installations- und Treppenhauskernen abgeleitet. Die Konstruktionsprinzipien wurden damals aufgrund der neuesten Forschungsergebnisse des Otto-Graf Institutes der Universität Stuttgart entwickelt. Die wichtigsten Merkmale dabei sind die sehr „schlanken“ Außenstützen die zum Teil mit Längsstäben aus Stahl bewehrt sind.

Ein weiteres Konstruktionsmerkmal ist ebenfalls bei den Stützen zu sehen. Die Außenstützen wurden als Fertigteilstützen ausgeführt, die von der Decke über das Dachgeschoß bis zum Erdgeschoß reichen. Um Maßveränderungen durch Temperatur, Druck oder Zugkräften vorzubeugen, sind die Stützen Fertigteilstützen, die vor Ort angefertigt wurden. Die Fertigteile hatten eine Länge von bis zu 20 Meter und eine Tragleistung von 5 Mp. Eine Ausnahme bei den Stützen gibt es nur im Werkstattgebäude (A300 à siehe Abb. 2), in welchem auch die Innenstützen Fertigteile sind.

Die Decken sind als Flachdecken (d=27 cm) mit Pilzköpfen ausgeführt. Die Nutzlast der Decken über den Erd- und Obergeschossen beträgt im Regelfall 750 qk. Die der Untergeschosse schwankt zwischen 750 qk und 1000 qk. Einzige Ausnahme bildet ein Teil der Decke über dem 1. UG im Bau A300. Um zu gewährleisten, dass die Decke auch dem Gewicht der Maschinen standhält, beträgt die Nutzlast hier 2000 qk.

Weitere Baumaterialien, die verwendet wurden, sind beim Putz der Außenwände Sichtbeton; die Innenwände bestehen aus Montage-Trennwände, Kalksteinmauerwerk und Betonwände. Die Treppen sind aus Stahlbetontreppenplatten mit aufgesetzten Keilstufen. Das Dach ist ein Kiesschüttdach mit teilweise eingelegten Waschbetonplatten.

Bei der Isolation wurden ein Schutzanstrich sowie eine Ring- und eine Flächendrainage verwendet, um den Gebäudekomplex gegen die Feuchtigkeit zu schützen. Die Trennwände aus Sichtbeton haben einen Lutschalldämmwert von 30 db und größer. Die Decken haben eine Trittschalschutzmasse von + 10 db und eine Luftschutzmasse von + 3db.Der Boden besteht aus einem Kunststoffbelag aus Estrich, in Nässeräumen aus Steinzeugplatten und Klinkerplatten im Eingangsbereich.

Die Hörsäle sind fensterlose Achtecke aus Massivbeton und bieten Platz für 250 – 400 Studenten.

Abb. 3 Blick auf einen Hörsaal von außen

Das Gebäude heute

Wie anfangs erwähnt, gehört der Gebäudekomplex, mit all seinen Erweiterungen, die in den folgenden Jahren fertiggestellt wurden, immer noch zu den imposantesten Bauten auf dem Campus. Er ist jedoch etwas in die Jahre gekommen: überall sieht man die Gebrauchsspuren der zig Tausenden Studenten die über die Jahre durch die Gänge gewandelt sind. Das farblich auch nicht sehr ansprechende Betongrau, das durch Graffitis und schlecht entfernter Plakate keine wirkliche Aufwertung erlebt, lässt den Bau nicht sehr attraktiv erscheinen. Den einzigen Farbtupfer innerhalb des Gebäudes findet man im Erdgeschoss, wo eine grüne Gitterstruktur die Decke verziert. Die Bodenfließen sind ebenfalls in Grau gehalten, wodurch alles noch eintöniger wird.

Man findet aber auch heute noch Architektonische highlights wenn man durch die Gänge spaziert. Die im Erdgeschoss verwendeten Lampen erinnern durch ihre runde Form klar an die 70er Jahre und wirken trotzdem zeitlos. Auch eine Wendeltreppe, die im Erdgeschoss zu finden ist, bringt dem Gebäude Sympathiepunkte ein. Wenn man sich die Mühe macht, sich ins oberste Stockwerk zu begeben, bekommt man einen tollen Ausblick über Stuttgart-Vaihingen geboten.

Abb. 4: Eingangshalle Pfaffenwaldring 7

Abb. 5: Ausblick aus dem 5. Obergeschoss

Die Studenten wurden bei der Planung natürlich auch nicht vergessen, so dass die vielen Nischen die die Form des Gebäudes mit sich bringt, mit Sitzgelegenheiten bestückt sind an denen die Studenten in Ruhe etwas lernen können. Auch ein in Beton gefasster Tischkicker dient den Studenten zur Unterhaltung.

Abb. 6:

Sitznischen

Abb.7: Tischkicker

Insgesamt muss man leider sagen: die Gebäude wirken durch ihre Größe zwar sehr imposant und auch die Z-förmigen Bauten zeigen eine intelligente Baustruktur die auch heute noch ihren Zweck erfüllt, doch das Gebäude bedarf einer dringenden Renovierung und Modernisierung, damit es wieder im alten Glanz erstrahlen kann.

Abb. 8: Blick in einen der Aufzüge.

Quellen:

Archiv des Universitätsbauamts Stuttgart und Hohenheim

Archiv der Universität Stuttgart

Stuttgarter Zeitung 15.07.1974 „Studieren zwischen Wald und Wiesen“

Stuttgarter Nachrichten 20.02.1976 „Im neuen Uni-Campus ist viel zu entdecken“

Literatur:

Norbert Becker und Franz Quarthal: Die Universität Stuttgart nach 1945, Stuttgart 2004.

Abbildungsverzeichnis:

1: Aufnahmen von Jana Klee

2: Schematische Zeichnung von Jana Klee, nach einem Original aus dem Archiv des Universitätsbauamts.

3: Zur Verfügung gestellt durch die Universität Stuttgart.

4-8: Aufnahmen von Jana Klee

Autorin:

Jana Klee ( Studentin der Geschichte und der GNT)