Campusführer Stuttgart-Vaihingen

Objekt G:

Studenten - Wohnheime

Station G a Studentenwohnheim Allmandring I

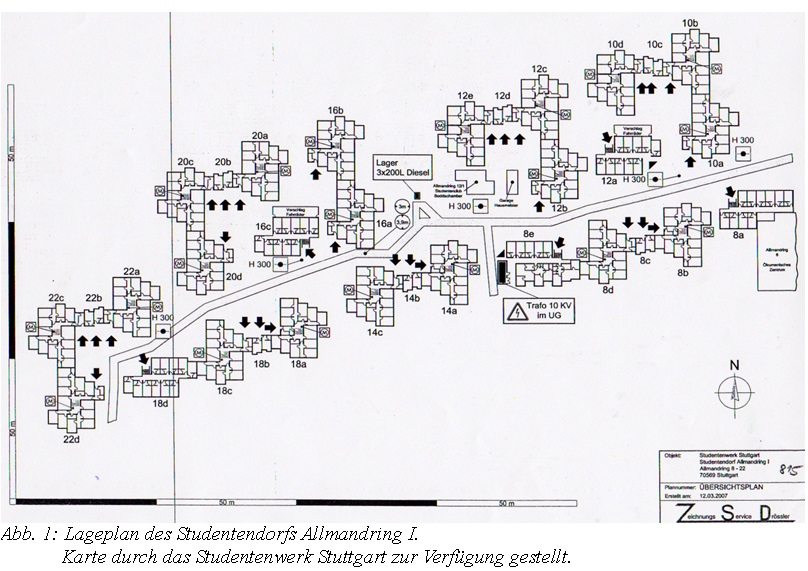

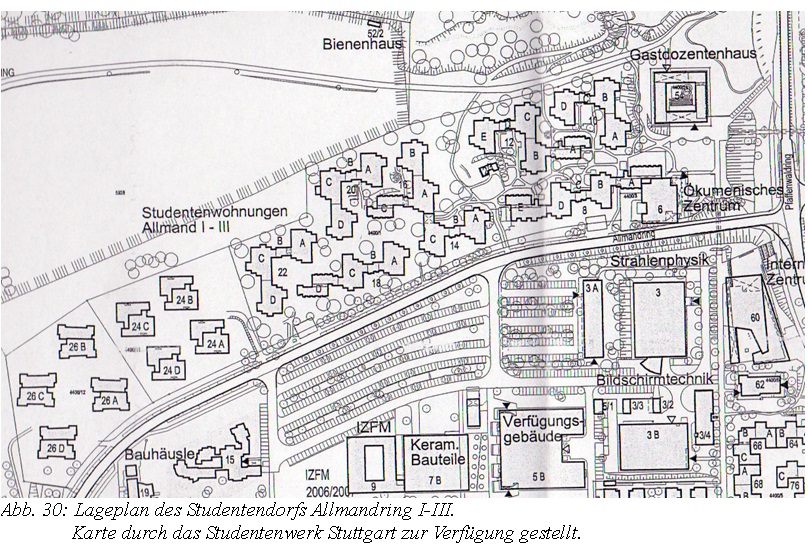

Das Studentendorf Allmandring I befindet sich auf der westlichen Seite des Campus in Stuttgart-Vaihingen am Allmandring 8 A – 22 D. Fünfundzwanzig, teilweise verbundene, Wohnkomplexe verlaufen entlang eines unbefahrenen Weges inmitten einer grünen Landschaft mit direktem Zugang zum Pfaffenwald und den angegliederten Seen.

Von den Financiers und künftigen Eigentümern Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime e.V. wurde der Auftragsbau eines Studentenwohnheims mit 911 Plätzen an die Architekten Volz, Schwenk und Schüle aus Stuttgart vergeben. 1976 entstanden die 22,2 Millionen E teuren Gebäudekomplexe auf einem Areal von ca. 40.150 m², welches vormals durch eine Ansammlung zahlreicher Schrebergärten belegt war.

Die einzelnen Komplexe sind aus der Luftansicht als treppenförmiges Gebilde, in L- und F-Form, zu erkennen. Aufgrund des abfallenden und unebenen Geländes entschieden sich die Architekten für halbgeschossig versetzte Bauten, die teilweise eines weiteren Unterbaus bedurften (ersichtlich aus der Seitenansicht). Die Gebäude gliedern sich in zwei, drei oder vier Stockwerke mit partieller Unterkellerung.

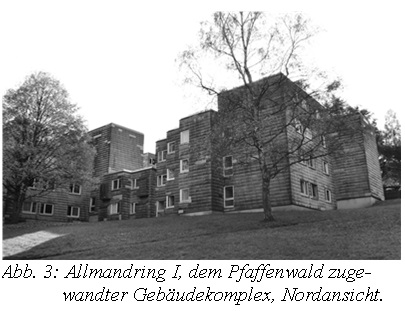

Der östlichste Gebäudekomplex besitzt den Grundriss eines umgedrehten „L“ mit abwechselnd herausragenden Abschnitten. Die südliche Frontalansicht zeigt drei Geschosse und erhöht im darauffolgenden Bau um ein weiteres Geschoss. Die weiteren dahinter liegenden und verwachsenen Anbauten sinken halbgeschossig ab bis zur Mitte der östlichen Seite, um darauf folgend eingeschossig zum Pfaffenwald hin wieder zu erhöhen. Die Nordansicht gestaltet sich im gleichen Maße treppenförmig in der Vertikalen.

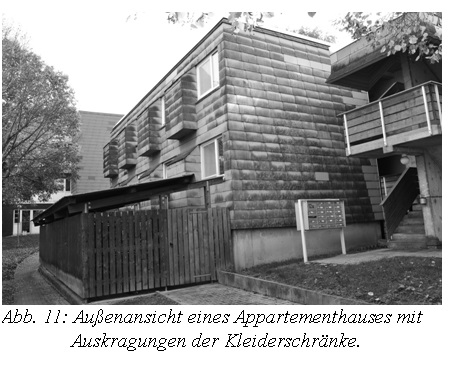

Die Massivbauten bestehen aus Beton und Poroton-Ziegelsteinen, die zugleich der Isolierung dienen. Darauf folgt eine Styropordämmung. Im Inneren wurden Betondecken angebracht. Auf der Außenmauer wurde eine Sparschalung angebracht, in welcher Mineralwolle Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit bieten soll. Die Wärmedämmung indes wird als gering empfunden. Als Fassade wählte man Eternitplatten, die (da vor 1991 gebaut) asbestbelastet sind. Die Frontal- und Eckfenster sind doppelt verglast und haben einen weiß lackierten Holzrahmen. Teilweise wurden diese bei kleineren Renovierungen bereits durch Kunststofffenster ersetzt. Der Eingangsbereich ist mit Holzlatten verkleidet. über der verglasten Holzeingangstüre befindet sich ein dreieckiges Vordach, das durch eine weiße Stahlstange gestützt wird. Die Flachdächer sind bekiest.

Die Farbgestaltung der Außenfassade ist innerhalb eines Gebäudekomplexes nicht einheitlich, so reicht das Spektrum von Karminrot über Schwarz und Braun bis hin ins Grau. Ausbesserungsarbeiten an den Eternitplatten können durch die Farbunterbrechungen leicht erkannt werden. Die Holzlatten der Eingangsbereiche sind in einem Beige-Ton lackiert, die Eingangstüre meist in Blau. Auffallend ist der Moosbefall an den Nordseiten der Gebäude.

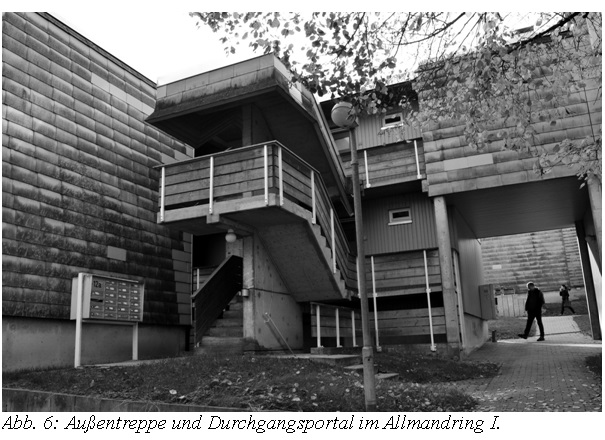

Die Eingänge befinden sich entlang der Durchgangsstraße und an diversen abzweigenden Wegen. In den Wohnkomplexen mit Wohngemeinschaft besteht die Möglichkeit, durch ein Treppenkonstrukt im Inneren der Gebäude in die verschiedenen Etagen zu gelangen. In den Häusern mit Appartements begeht man die Stockwerke durch eine Betontreppe mit Holzgeländer von außen. Durch die vielen verschiedenen miteinander verknüpften Bauten führen einige Durchgangsportale.

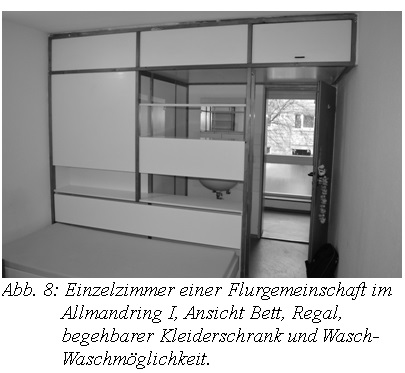

Die 25 Gebäude umfassen 815 Räume, die sich in 788 Einzelzimmer mit je 13 m² und 123 Appartements mit je 17 m² unterteilen. Studierende bezahlen für ein WG-Zimmer 247 € und für ein Appartement 267 € an das Studentenwerk Stuttgart, wobei der Bezug in die größeren Unterkünfte nie als Erstbezug, sondern nur als Umzug aus einem der kleineren Räume erfolgen kann. Hinter der zu Bauzeiten gestellten Anforderung des Landes Baden-Württemberg als Zuschussgeber, möglichst große Flurgemeinschaften mit jeweils 11 bis 13 Einzelzimmern zu bilden, stand der Integrationsgedanke. Studierende sollten in großen Gemeinschaften voneinander lernen und profitieren. Von den Bewohnern wurden pro Flurgemeinschaft ein WC, eine Dusche und eine Küche geteilt. Der gewünschte Integrationserfolg scheiterte jedoch aus vielerlei Gründen, von denen nur die beiden wichtigsten hier angeführt werden sollen. Zum einen ließen schon nach kurzer Zeit die Hygieneverhältnisse in den gemeinsamen Bädern und der Gemeinschaftsküche, mit Ausnahmen, stark zu wünschen übrig, da sich bei einer so großen Anzahl von Bewohnern wenige dafür verantwortlich fühlten. Zum anderen scheiterte das Miteinander, was an den Bewohner selbst oder an der inneren Raumaufteilung gelegen haben könnte. Diese Beobachtungen wurden in Gesprächen mit derzeitigen Bewohnern und dem zuständigen Hausmeister bestätigt.

Inzwischen wurden einige Flurgemeinschaften so verkleinert, dass 8 bis 12 Studierende eine Flurgemeinschaft bilden. Zudem werden die Gemeinschaftsräume durch eine externe Reinigungsfirma fast täglich gesäubert. Eine weitere Problematik lag (und liegt) darin, dass innerhalb eines Hauses mit 31 bis 51 Einzelzimmern jeder Bewohner und jeder Gast jeden Gemeinschaftsraum einer Flurgemeinschaft auf jedem Geschoss benutzen konnte. Das Studentenwerk versuchte Abhilfe zu schaffen, indem die Gemeinschaftsräume mit Schlössern versehen wurden, deren Schlüssel nur die jeweiligen Bewohner einer Flurgemeinschaft besitzen. Bei Besichtigung der Räumlichkeiten durch die Autorin wurde allerdings festgestellt, dass von diesen Schlüsseln kein Gebrauch gemacht zu werden scheint.

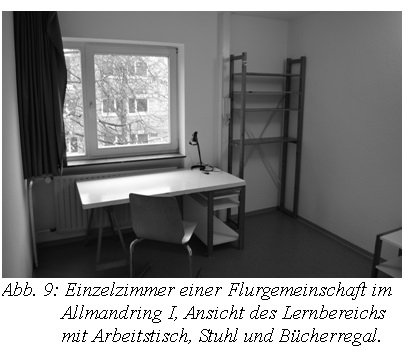

Die Einzelzimmer verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank aus Flachpressplatten, einen Hygienebereich mit Waschbecken und Spiegelschrank, ein Bett mit Matratze und Beistelltischchen und einen Arbeitsbereich mit Schreibtisch, Stuhl, Leselampe und Bücherregal. Die großen Fenster bieten ausreichend Lichteinfall und Lüftungsmöglichkeit. In jedem Zimmer sind Vorhänge zur Verdunkelung angebracht. Der Bodenbelag besteht aus PVC.

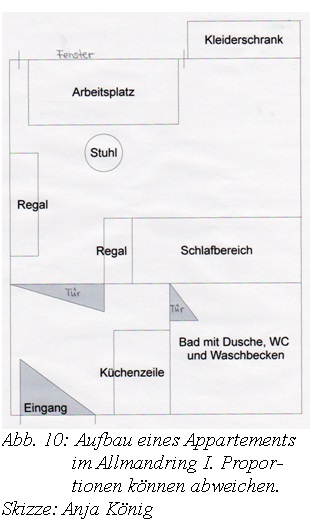

Die Appartements verfügen über eine Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank, Waschbecken und Schränkchen zur Aufbewahrung und einen dahinter liegenden und verschließbaren Badbereich mit Dusche, WC und Waschbecken. Schlaf- und Arbeitsbereich können hiervon durch eine eingefügte Tür abgetrennt werden und sind ausgestattet mit zwei Regalen, einem Bett mit Matratze, einem Arbeitstisch mit Lampe und Stuhl und einem nach außen auskragenden Kleiderschrank. Auch hier sind die Böden aus PVC.

Alle Räume des Allmandring I werden durch das universitätseigene Kraftwerk (siehe Station O , Campus Stuttgart-Vaihingen) beheizt.

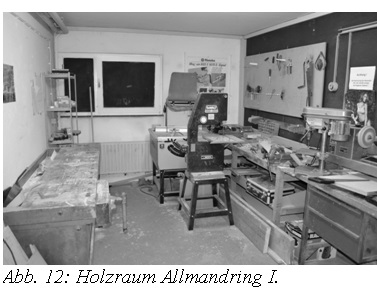

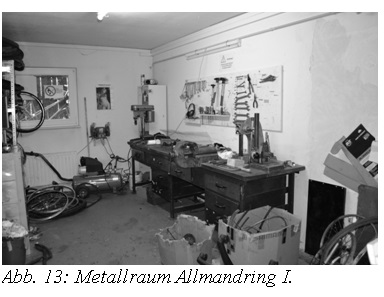

An weiteren gemeinsam nutzbaren Möglichkeiten bietet der Allmandring I Dachterrassen, Waschmaschinenräume, Fahrradräume, Werkstätten wie einen Metall- und einen Holzraum, ein Elektroniklabor und einen Tischkickerraum. Die Nutzung der Terrasse wurde zeitweise verboten, nachdem dort mit offenem Feuer hantiert und diese ausufernd genutzt und verschmutzt worden war. Inzwischen wurden Schlösser eingesetzt und studentische Terrassenverantwortliche benannt, die für die Sauberkeit und die Einhaltung der Regeln Sorge tragen.

Vor einem Jahrzehnt wurden zahlreiche Renovierungen durchgeführt, die einen längeren Zeitraum in Anspruch nahmen. Eine grundlegende Sanierung der Wohnkomplexe konnte indes bislang nicht in Angriff genommen werden.

In den Gesprächen mit derzeitigen Bewohnern, von denen die meisten namentlich nicht genannt werden wollten, ließen sich zwei Strömungen erkennen: Einige Studierende fühlen sich durch mittelmäßige Schallisolierung, Hygieneverhältnisse und ihre Mitbewohner in ihrer Privat- und Arbeitssphäre gestört. Andere empfinden gerade das Zusammenleben mit ihren Mitstudierenden als angenehm. In einem Punkt waren sich alle Bewohner einig: die Wichtigkeit der Zusammenstellung ihrer Mitbewohner.

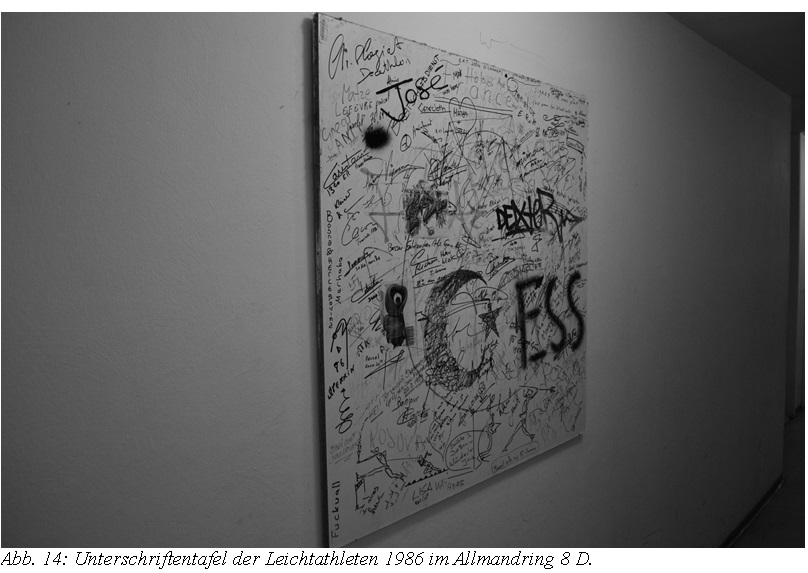

1986 mussten die damaligen studentischen Bewohner ihre Wohnheime verlassen, um sie dem Athletendorf der 14. Leichtathletik-Europameisterschaft in Stuttgart zur Verfügung zu stellen (siehe Stationen E:Gastdozentenhaus und F: ökumenisches Zentrum , Campus Stuttgart-Vaihingen). Eine Tafel mit den Unterschriften der damaligen Sportler in einer der heutigen Flurgemeinschaften (8 D) verweist auf dieses Ereignis.

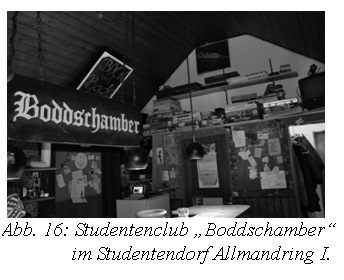

Das Studentendorf birgt eine weitere Besonderheit: den Studentenclub bzw. die heutige Studentenkneipe Boddschamber, umgangssprachlich Boddschi. Zu Bauzeiten des Allmandring I wurde 1976 eines der Gartenhäuser zur Baubude umfunktioniert und überstand somit den Abriss. Im folgenden Jahr bildete sich der Studentenclub Boddschamber, der bis heute besteht. Die ehrenamtlich arbeitenden Studierenden aus dem Allmandring-Vorstand bewirten ihre Gäste vornehmlich unter der Woche und beteiligen sich mit Getränkeständen am Allmand Open Air. Ein grüner Außenbereich inmitten des Studentendorfs und ein rustikales Kneipen-Innenleben, zahlreiche Brett- und Kartenspiele und ein zehnköpfiges freundliches Wirtsteam erwarten den Besucher.

Station G b Studentenwohnheim Allmandring II

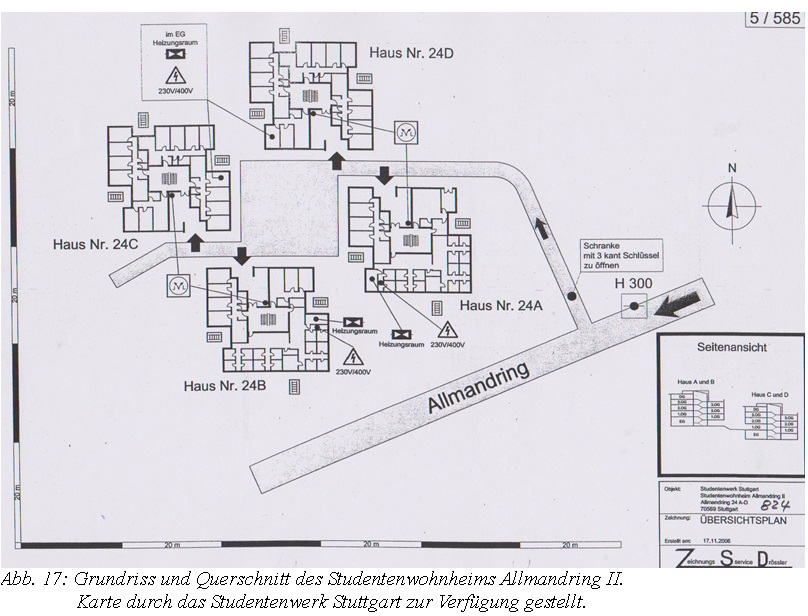

Das Studentenwohnheim Allmandring II befindet sich westlich des Studentendorfs Allmandring I am Allmandring 24 A-D in Stuttgart-Vaihingen. Vier frei stehende Wohngebäude liegen in verschiedenen Höhenlagen entlang eines Durchgangsweges. Wie auch beim zuvor beschriebenen Studentendorf liegen sie inmitten einer grünen Landschaft mit direktem Zugang zum Pfaffenwald und zu den biotopischen Seen.

Der Auftraggeber Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime e.V. finanzierte 1993 mit Baukosten von 20,9 Millionen DM 256 neue Wohnheimplätze. Dem Büro Drei Architekten – Haag, Haffner, Strohecker aus Stuttgart standen ca. 6000 m² Planungsfläche zur Verfügung. Betreut wurde der Bau von Drees & Sommer aus Stuttgart.

Die vier Bauten, die vier Himmelsrichtungen ausweisen, sind um einen zentralen Platz angeordnet. Jedes Gebäude wiederholt in seiner Form diese Anordnung und verstärkt somit die gesamte Komposition. Die Verwinkelung der Gebäude spiegelt die innere Anordnung, Verteilung und Nutzung des Grundrisses nach außen. Die Form eines einzelnen Gebäudes erinnert in seinem Grundriss an eine Kreuzform und stellt damit ein von innen nach außen gekehrtes System dar.

Um das starke Gefälle zu überwinden, wurden innerhalb eines Komplexes die Gebäude halbgeschossig versetzt. Diese sind vierstöckig und unterkellert. Im Keller wurde mit geschaltem Stahlbeton gearbeitet. Die Decken bestehen in gleicher Weise aus geschaltem Stahlbeton. Die Wände sind aus Kalk-Sandstein geziegelt und verputzt. Nach außen wurde mit Styroporplatten gedämmt. Die nördliche und westliche Außenfassade der Gebäude besteht aus Kunststoffplatten, die mittels eines mineralischen Klebers mit Mineralwollplatten versehen wurden. Darauf folgte die Einbettung des Gewebes und abschließend ein versiegelnder Putz. In der farblichen Gestaltung wurden die Gebäude in weiß gehalten mit grauen Eckabschnitten.

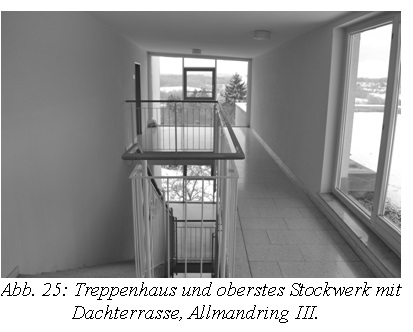

Die Gebäude erhalten ihren Abschluss in Flachdächern, von denen drei begrünt sind und eines bekiest ist. Zudem verfügen sie über höhenversetzte und großräumig begehbare Dachterrassen, die vornehmlich im Sommer von den studentischen Bewohnern stark frequentiert werden.

Jede Wohngemeinschaft verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse, jeweils mit einem Boden aus Holzdielen. Durch eine durchgängige, in Rot gehaltene Stahlstange erhalten die begehbaren Vorbauten und das vorstehende Flachdach eine robuste Stütze. Die zur Nordseite zeigenden Brüstungen der hohen Fenster sind in den vorgelagerten Platten verankert, bilden jedoch kein sicheres Konstrukt.

Alle Räume des Allmandring II werden durch das universitätseigene Kraftwerk (siehe Station O , Campus Stuttgart-Vaihingen) beheizt.

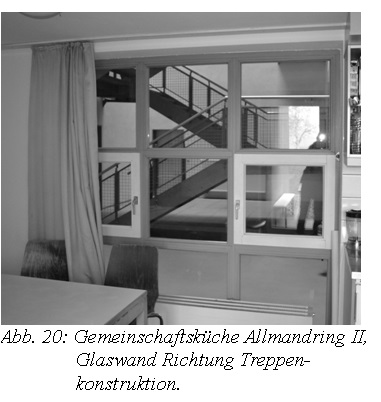

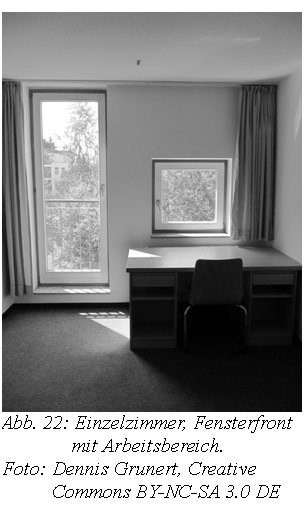

Bei der Planung der Wohnheime wurde die Helligkeit als hohes Kriterium angesetzt, was sich an den zahlreichen Fensterflächen erkennen lässt. Je Zimmer wurden mindestens zwei großflächige Lichteinwürfe eingeplant. Die obersten Stockwerke Ost- und Südseite haben ein durchgängiges Fensterband, welches nur durch die hölzerne Fensterrahmung unterbrochen wird. Zudem gelangt durch das Glasdach, welches über der Treppenkonstruktion im Inneren der Gebäude angebracht ist, ausreichend Licht. Verstärkt wird dieser Effekt durch die zum Treppenhaus gelagerten Gemeinschaftsräume der Wohngemeinschaften, die durch eine Glaswand abgetrennt sind. Da sich die Bewohner jedoch durch diese Art von Durchsichtigkeit in ihrer Privatsphäre gestört fühlen, sind die zur Treppe gelegenen Fensterwände meist durch Vorhänge verschlossen. Aus den Erdgeschosswohnungen ist eine direkte Begehung der Rasenflächen möglich.

Die 246 möblierten Einzelzimmer bilden Zwei- bis Vierzimmer-Wohngemeinschaften, die sich eine Einbauküche, Dusche und WC teilen. Jedes Zimmer hat eine Fläche von 12 m² und ist mit Teppichboden ausgelegt. Die Gemeinschaftsräume werden von den Bewohnern selbst, das Treppenhaus hingegen von einer Reinigungsfirma in Stand gehalten. Die Küche gilt in den Wohngemeinschaften als zentraler Treffpunkt. Der monatliche Mietpreis beträgt zwischen 261 und 289 €. Die Bewohner verfügen über einen gemeinschaftlich genutzten Waschmaschinenraum.

Aus Gesprächen mit Bewohnern ging hervor, dass das Wohnen in diesem Studentenwohnheim als äußerst angenehm empfunden wird. Vor allem die kleinere Größe der Wohneinheiten führt dazu, dass die internen Regelungen eingehalten werden. Zwar kann man seine Mitbewohner und feiernde Studierende durch die Wände hindurch hören, doch wird dies im Allgemeinen nicht als störend gewertet. Zimmer, die in unmittelbarer Nähe zur Küche gelegen sind, bilden hierbei eine Ausnahme. Dort wird der Geräuschpegel intensiver wahrgenommen. Je nach Bewohnerkonstellation der Wohngemeinschaften kann es zu Missständen in der Hygiene und im Umgang miteinander kommen. Die Wärmedämmung erscheint als ausreichend, wobei Zimmer mit zwei Außenwänden ungünstiger liegen. Das Glasdach führt nicht nur dazu, dass genügend Licht vorhanden ist, sondern in heißen Sommern auch zu einer starken überhitzung, die vor allem in den oberen Stockwerken als unangenehm empfunden wird.

Eine Besonderheit dieses Wohnheimes sind die vielen Tiere, die vor allem an wärmeren Tagen zu Besuch kommen, so die Studentenwerk-Katzen des Bauhäusle (siehe Station J , Bauhäusle, Campus Stuttgart-Vaihingen) , die sich in einigen Erdgeschoss-Wohngemeinschaften des Allmandring II neu angesiedelt haben. Auch findet man grasende Schafe, Häschen und Enten vor der Wohnungs- und Balkontür.

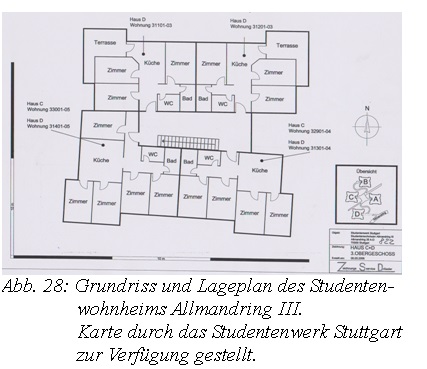

Station G c Studentenwohnheim Allmandring III

1993 wurde das Studentenwohnheim Allmandring III in der heutigen Straße Allmandring 26 A-D in Stuttgart-Vaihingen gebaut. Auf ca. 6461 m² Grundstücksfläche finanzierte die LEG Landes¬entwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, über den Auftraggeber SüDEWO Süddeutsche Wohnen GmbH, das aus 4 Gebäuden bestehende Wohnheim.

Das Kellergeschoss wurde in Vollbeton gestaltet. Die auf ihm konstruierten Wände der bewohnten Räumlichkeiten sind in Form eines Schalungssystem gefertigt und bestehen aus verputzten Kalksandstein-Ziegeln. Die Stockwerke sind aufgrund des starken Gefälles von 10 bis 14 Prozent höhenversetzt. Somit bilden sich zwei unterschiedlich hohe Gebäudeabschnitte innerhalb eines Komplexes. Die jeweils höheren Bauten wurden durch Metalldächer abgeschlossen, die jeweils niedrigeren dienen als großräumige, aber nicht begehbare Dachterrassen. Innerhalb des Wohnheims erreicht man die Stockwerke durch eine zentrale Betontreppe. Das Treppenhaus bedurfte im Jahr 2013 eines neuen Anstrichs. Auf dem Mauerwerk wurden nach außen hin Dämmplatten angebracht, die als Schall- und Wärmeisolierung fungieren sollten. Insgesamt gestalten sich die Gebäude asymmetrisch. So verbreitert sich der Grundriss, gleich einer Schere, zur Eingangstüre hin. Der Eingangsbereich mit seinen Briefkästen wird durch ein Glasdach geschützt, das jedoch nicht am Gebäude anschließt und dadurch bei Niederschlag einen nur geringfügigen Schutz bietet. Auch in diesem Wohnheim wurde eine offene Gestaltung mit großen Fenstern im Treppenhaus angewendet, um für ausreichend Helligkeit zu sorgen.

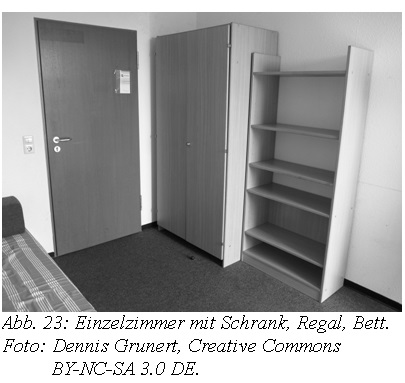

Die 254 möblierten, hellen Einzelzimmer mit Raumgrößen von ca. 12 m² sind mit PVC-Böden ausgelegt und mit bewegbaren Möbeln ausgestattet: Bett, Schrank und ein Arbeitsbereich mit Stuhl und Tischlampe. Die Wohnungen gliedern sich in 3 bis 5 Zimmer große Gemeinschaften, die sich je eine geräumige Gemeinschaftsküche, eine Dusche und ein WC teilen. Der monatliche Mietpreis beträgt zwischen 270 und 316 €. Die in Holz gefassten Fenster verfügen im Erdgeschoss über manuell bedienbare Rollläden. In allen übrigen Stockwerken waren keine Verdunklungsmaßnahmen angedacht. Da dies jedoch zu Beschwerden führte, organisierte das Studentenwerk Schritt für Schritt Vorhänge aus den angrenzenden Wohnheimen. Auch die Bewohner brachten eigene Vorhänge an, die bei Auszug meist, zum Vorteil der neuen Bewohner, zurückgelassen wurden. Wasch- und Trockenräume befinden sich in separaten Räumen und stehen den Studierenden entgeltlich zur Verfügung.

Die Wohngemeinschaften verfügen zudem über jeweils einen Balkon oder eine Terrasse, welche gefliest und mit einer Stahlkonstruktion als Geländer versehen sind. Die Erdgeschosszimmer haben einen direkten Zugang zum Außenbereich. Ferner steht jeder Wohnungseinheit eine Kellerbox zur Verfügung, die für eigene Utensilien verwendet werden kann. Des öfteren versäumten ausziehende Bewohner, ihre Kellerlager zu räumen, so dass größere Aufräumaktionen der verbliebenen Bewohner notwendig wurden. Auch den Tutoren des Studentenwohnheims wurde ein Abschnitt des Kellers zur Verfügung gestellt, um Gebrauchsgegenstände für Festlichkeiten, wie beispielsweise Bänke und Tische, Töpfe und Geschirr zu lagern.

Alle Räume des Allmandring III werden durch das universitätseigene Kraftwerk (siehe Station O , Campus Stuttgart-Vaihingen) beheizt.

Die Gespräche mit derzeitigen studentischen Bewohnern zeigten, dass ein angenehmes Wohnklima herrscht. Wie auch in den anderen beiden Wohnheimen sei die Schalldämmung zwar gering, doch werde sie auch hier als nicht störend empfunden. Zum Lernen zieht sich die Großzahl der Studierenden in die Universitätsbibliothek zurück. Als sommerlicher Treffpunkt gelte ein Art Miniatur-Amphitheater, das sich zwischen den Studentenwohnheimen Allmandring II und III befindet.

Ein Vergleich

Nach Besichtigung der Studentenwohnheime Allmandring I-III und zahlreichen, zum Teil anonymen Gesprächen mit derzeitigen Bewohnern stellte sich heraus, dass die Wohnverhältnisse zum Teil sehr unterschiedlich sind. Im Allmandring I sollte das soziale Miteinander und eine Annäherung der verschiedenen Kulturkreise durch sehr große und offene Wohngemeinschaften entstehen. Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Zum Teil lag dies an mangelnder Organisationsfähigkeit innerhalb der Wohngemeinschaften, hervorgerufen durch die große Zahl an Bewohnern, zum anderen an der Zusammenstellung der Bewohner, welche stets Konfliktpotenzial mit sich führt. Des Weiteren förderte der offene innere architektonische Aufbau eines Wohnkomplexes die Unübersichtlichkeit. Die heutige Wohnsituation hat sich diesbezüglich nicht geändert, doch nehmen die Bewohner es mit Humor und Gelassenheit. Die sehr viel kleineren Wohngemeinschaften der Studentenwohnheime Allmandring II und III hingegen weisen ein sehr angenehmes Wohnklima auf. Hier ist vor allem anzumerken, dass die vielen Balkone, Terrassen und großzügig geschnittenen Fenster die Räumlichkeiten sehr hell und ruhig erscheinen lassen. Die äußere Struktur der Studentenwohnheime spiegelt geradezu dieses Bild. Während der Allmandring I, durch seine vielen unübersichtlichen Verwinkelungen, ein eher unruhiges Bild abgibt, ragen die jeweils vier Wohnkomplexe des Allmandring II und III als ruhende Pole empor.

Autorin

Anja König (B.A.) - Studentin der allgemeinen Geschichte im M.A. „Quellen und Deutungen”

Ein herzlicher Dank geht an die Mitarbeiter des Studentenwerk Stuttgarts, die mir mit großem Engagement Auskunft erteilten.

Fotos

Anja König (wenn nicht anders vermerkt)

Literatur

Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime e.V. (Hg): Raum ist in der kleinsten Hütte. Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime e.V. Stuttgart. 2001.

Gespräche mit Mitarbeitern des Studentenwerk Stuttgarts

Ralf Hoffmann, Hausmeister Allmandring II

Klaus Ickinger, Hausmeister Allmandring I

Karl Sommer, Sachbearbeiter Technik

Gespräche mit studentischen Bewohnern der Studentenwohnheime Allmandring I-III

Britta Alfonzo, Studentin und Bewohnerin des Wohnheimes Allmandring II

Bryan Fleedch, International Studierender und Bewohner des Wohnheimes Allmandring III

Rabeca Frᾰtiloiv, Erasmus-Mundus-Studentin und Bewohnerin des Wohnheimes Allmandring III

Dennis Grunert, Student und Bewohner des Wohnheimes Allmandring II, Wohnungsreferent für Allmandring II/III

Seif El Masruy, International Studierender und Bewohner des Wohnheimes Allmandring I

Andreas Ruppel, Student und Bewohner des Wohnheimes Allmandring III

Gespräche mit Ehrenamtlichen der Studentenkneipe Boddschamber

Leonard Maisch

Internetrecherche (letzter Zugriff jeweils 15. Dez. 2013)

http://boddschi.klosterquelle.org/index.php/Chronik

http://www.studentenwerk¬stuttgart.de/wohnheim/allmandring¬i

http://www.studentenwerk¬stuttgart.de/wohnheim/allmandring¬ii

http://www.studentenwerk¬stuttgart.de/wohnheim/allmandring¬iii

http://drei-architekten.de/de/alle_projekte.html?projekt=7