|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Adolf Leonhard und die elektrische Anlagentechnik Von Bernd Ebert Adolf Leonhard hat den mit seiner Berufung neu gegründeten Lehrstuhl für elektrische Anlagentechnik, aus dem später ein ganzes Institut erwuchs, über lange Jahre hinweg aufgebaut. Sein besonderes Kennzeichen war sein sehr breites Lehr- und Forschungsgebiet, das neben den elektrischen Antrieben auch die elektrische Energieübertragung sowie die Steuerungs- und Regelungstechnik umfasste. Den Schwerpunkt seiner Forschung stellte die Steuerungs- und Regelungstechnik dar. Hier wurde Leonhard in Fachkreisen weltweit als einer der Mitbegründer der klassischen Regelungstechnik bekannt, die heute aus fast keinem Gebiet der Ingenieurswissenschaften mehr wegzudenken ist.

Lehrjahre sind keine HerrenjahreAdolf Leonhard nahm seinen beruflichen Werdegang trotz der turbulenten Zeit im Anschluss an den ersten Weltkrieg zielstrebig und erfolgreich in Angriff. Vor allem seine Zeit in der Montage-Abteilung der Siemens-Schuckert-Werke in Berlin war für Leonhard wegweisend für die spätere Lehr- und Forschungstätigkeit an der TH Stuttgart.

Wo ein Wille ist, ist auch ein StudiumAdolf Leonhards Gymnasialzeit endete 1917 aufgrund seiner Einberufung vorzeitig mit einer Notprüfung. Nach seiner Kriegsgefangenschaft begann Leonhard 1920 in München ein Studium der Elektrotechnik, welches er trotz ständig steigender Inflation und unvollständiger Gymnasialzeit in nur sieben Semestern zum Abschluss brachte.

Lehr- und WanderjahreNach seinem Studium ging Leonhard zunächst in die Industrie. Bei den Siemens-Schuckert-Werken in Berlin war er nach Stationen in der Projektierung und Entwicklung acht Jahre lang mit der Inbetriebnahme von großtechnischen Anlagen auf der ganzen Welt beauftragt. Neben seinen vielfältigen Aufgaben bei Siemens-Schuckert schrieb er zunächst seine Dissertation mit dem Titel "Der selbständig arbeitende Drehstromasynchrongenerator mit fremderregter Drehstromerregermaschine" und später seine Habilitationsschrift mit dem Titel "Asynchroner und synchroner Betrieb der allgemeinen, doppelt gespeisten Drehstrommaschine". Mehr über synchrone und asynchrone Drehstrommaschinen Hintergrundinformation: Siemens-Schuckert-Werke Siemens gliederte sich in dieser Zeit in die beiden eigenständigen Zweige Siemens & Halske und Siemens-Schuckert. Siemens-Schuckert war für Starkstromtechnik und elektrische Anlagentechnik zuständig, während Siemens & Halske schwerpunktmäßig in den Bereichen Schwachstromtechnik und Nachrichtentechnik tätig war. Hintergrundinformation: synchrone und asynchrone Drehstrommaschinen In einer synchronen Drehstrommaschine haben der Rotor und der Ständer je eine eigene Stromversorgung. Die beiden dadurch erzeugten elektromagnetischen Drehfelder des Ständers und des Rotors sind dabei exakt in Phase. Dadurch ist ein solcher Synchronmotor sehr drehzahlstabil.

Der Lehrstuhl und das Institut "Elektrische Anlagen" in StuttgartDie Entstehung und Entwicklung dieses Lehrstuhls ist mit dem Leben Adolf Leonhards eng verbunden. Der Lehrstuhl und das Institut wurde von der Gründung bis zu seiner Emeritierung 1968 durch ihn und sein Werk geprägt.

Die Elektrotechnik in StuttgartVor 1936 gab es in der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Stuttgart nur die drei Lehrstühle Theoretische Elektrotechnik, Starkstromtechnik und Schwachstromtechnik. 1936 wurden die Starkstromtechnik und die Schwachstromtechnik in jeweils zwei neue Fächer unterteilt. Aus dem Lehrstuhl für Starkstromtechnik gingen dabei die Lehrstühle für Elektrische Anlagen und Elektrische Maschinen hervor. Adolf Leonhard, der aufgrund seiner Tätigkeit bei den Siemens-Schuckert-Werken große Erfahrung in Bau und Betrieb großtechnischer Anlagen aufweisen konnte, wurde noch vor Abschluss seines Habilitationsverfahrens auf den Lehrstuhl für Elektrische Anlagen berufen. Im Rahmen der Berufungsverhandlungen wurde Leonhard auch ein neues Starkstrominstitut zugesichert, dessen Planung bereits 1937 begann. Durch Schwierigkeiten bei der Wahl des Bauplatzes verzögerte sich der Bau und wurde bei Kriegsbeginn ganz zurückgestellt. Die beiden Assistenten, über die Leonhard von Anfang an verfügte, waren neben der Durchführung des Lehrbetriebs auch mit der Planung des neuen Instituts beschäftigt. Hintergrundinformation: Elektrische Anlagen und Elektrische Maschinen Eine Elektrische Maschine ist ein Generator oder ein Motor, also umgangssprachlich "alles, was sich dreht". Elektrische Anlagen umfassen dagegen alle starkstromtechnischen Einrichtungen wie Transformatoren, Leitungen, Umformer, Regler u.ä..

Kriegerische AuseinandersetzungenDer Beginn des Zweiten Weltkrieges stellte für den Lehrstuhl und das Institut für Elektrische Anlagen auch den Beginn eines permanenten Kampfes um die Weiterführung des Forschungs- und Lehrbetriebs dar.

Nach Kriegsausbruch wurde die Hochschule zunächst geschlossen und der Vorlesungsbetrieb eingestellt. Leonhard wurde einberufen und kam als Chauffeur nach Polen, wo er später für den Betrieb der technischen Werke in Krakau zuständig war. 1944 wurde das Institut wegen der zunehmenden Luftangriffe buchstäblich in letzter Sekunde von Stuttgart nach Ottendorf (im heutigen Landkreis Schwäbisch Hall) verlegt. Die letzten Lastwagen mit Institutsausrüstung hatten Stuttgart nur rund eine Stunde vor einem verheerenden Luftangriff verlassen, der auch das Elektrotechnische Institut zerstörte. Da auch die Vorlesungsgebäude betroffen waren, wurde auch ein Teil der Vorlesungen nach Ottendorf verlegt. Gegen Kriegsende wurde in Stuttgart nur noch samstags vor einem stark reduzierten Hörerkreis gelesen.

Wie Phönix aus der AscheNach Kriegsende gab es zunächst eine allgemeine Entlassungsaktion, von der sämtliche Universitätsangehörige betroffen waren. Bereits einige Wochen später konnten Leonhard und drei seiner Assistenten ihre Arbeit aber wieder aufnehmen. Ende 1945 wurde Leonhard dann auf Weisung der amerikanischen Militärregierung zusammen mit rund der Hälfte der Professoren der Technischen Hochschule entlassen. Die verbliebenen Assistenten führten den Lehrbetrieb in Leonhards Namen und mit seinen Manuskripten fort. Zeitgleich wurde der Wiederaufbau des Institutsgebäudes als Gemeinschaftsleistung von Studenten, Assistenten und Handwerkern in Angriff genommen. Von 1947 bis 1952 war Professor Graner Ordinarius des Instituts für Elektrische Anlagen. Erst nach dessen Ausscheiden aus gesundheitlichen Gründen 1952 wurde Leonhard wieder berufen. Dies hängt wahrscheinlich mit Leonhards langjähriger Mitgliedschaft in der NSDAP zusammen.

Neue WegeBereits 1952 hielt Leonhard in Stuttgart Vorlesungen, die sich ausschliesslich mit dem Thema Regelungstechnik beschäftigten, und wirkte damit als Pionier der regelungstechnischen Ausbildung. 1955 kündigte sich dann durch die Ausgliederung der Energieübertragung und Hochspannungstechnik in einen eigenen Lehrstuhl eine Verschiebung der Forschungs- und Lehrschwerpunkte des Lehrstuhls an, die 1962 durch die Einführung des neuen Studienmodells "Elektrische Regelungstechnik" noch stärker hervortrat. Durch den zwischenzeitlichen Umzug in das Elektrotechnische Institut II stand auch genügend Platz für die in diesen Jahren deutlich gewachsene Abteilung zur Verfügung.

"Ehe zwischen Theorie und Praxis"Leonhard wechselte während seines Lebens mehrfach zwischen industrieller und akademischer Tätigkeit. Neben seiner akademischen Laufbahn betätigte er sich als Monteur, Ingenieur und Unternehmer. Die Anerkennung, die Leonhard sowohl im industriellen als auch im akademischen Umfeld genoss, wird in der Verleihung der Ehrendoktorwürde der TH Wien und der Verleihung des VDE-Ehrenrings gleichermaßen sichtbar. Besondere Bedeutung haben Leonhards Arbeiten zur Regelungstechnik, die er 1940 bis 1965 vorantrieb und die die heutige klassische Regelungstechnik mit begründet haben. Hintergrundinformation: VDE Verband deutscher Elektrotechniker: Standesorganisation der Elektrotechniker - analog zum VDI, dem Verein deutscher Ingenieure.

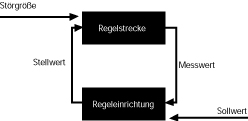

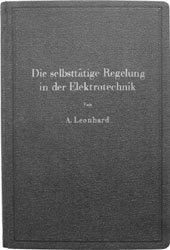

Geregelte ArbeitenDie größte Leistung Adolf Leonhards sind seine Arbeiten zur Regelungstechnik. Sein 1940 im Springer-Verlag erschienenes Buch "Die selbsttätige Regelung in der Elektrotechnik" wurde noch während des Krieges 1944 in den USA nachgedruckt und auch ins Japanische und Türkische übersetzt. In Japan avancierte das Buch zum Standardwerk und erlebte mehrere Auflagen. Das Buch fasste die bisher nur im Rahmen spezieller Anwendungen bekannte Regelungstechnik zusammen und schuf eine theoretische, anwendungsneutrale Grundlage. Leonhard beschrieb hier zum ersten Mal einen Regelkreis als Verbindung einer Regelstrecke und eines Reglers und führte die heute noch gebräuchliche Darstellung als Blockschaltbild ein. Regelungstechnische Anlagen, die auf diesen Grundlagen basieren, finden sich heute in nahezu allen technischen Geräten, vom Auto bis zur großtechnischen Produktionsanlage. Bei einem solchen Regelkreis wird eine kritische Messgröße überwacht und mit Hilfe eines oder mehrerer Stellglieder nachgeregelt. Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist ein moderner Brauchwasser-Boiler im Sanitärbereich, der mit Hilfe eines Thermometers die Temperatur des enthaltenen Wassers misst und diese mittels eines Heizelements konstant hält. Dabei gehören Thermometer und Heizung zur Regelstrecke, und dem Regler fällt die Aufgabe zu, den gemessen Wert mit dem Sollwert zu vergleichen und bei Bedarf das Heizelement zu aktivieren.

Geregelte Frequenzen

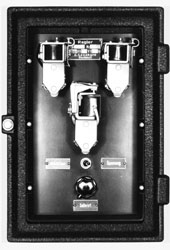

Adolf Leonhard begann seine Laufbahn 1923 bei den Siemens-Schuckert-Werken in Berlin. Dort projektierte er zunächst großtechnische Anlagen, wurde jedoch bald zur Lösung technisch besonders kniffliger Probleme wie etwa der Drehzahlsteuerung von Asynchronmotoren herangezogen. Mit seiner Berufung an die TH Stuttgart 1936 endete seine industrielle Tätigkeit zunächst. Auf der Suche nach einem neuen Tätigkeitsfeld gründete Leonhard 1945 ein eigenes Unternehmen. Auch hier blieb er seinen Interessen treu und entwickelte zunächst Frequenzregler, die bei den ersten Radiosendern im Nachkriegsdeutschland eingesetzt wurden. Die Sender hatten damals mit den Unregelmäßigkeiten und Frequenzschwankungen des im Wiederaufbau befindlichen Drehstromnetzes zu kämpfen. Diese Schwankungen waren so groß, dass von Band abgespielte Musikstücke teilweise bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurden. Leonhard entwickelte Regler, um die Frequenz des Stroms konstant zu halten und lieferte den Sendern so eine Lösung des Problems. Die Firma "Leonhard Reglerbau" wurde ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen. Leonhard zog sich erst 1973 aus der Firmenleitung zurück.

Biographie: Adolf Leonhard (1899 - 1995)

|

|

Letzte Änderung 10.04.2006 ( |