|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Forschungen zum Tabakmosaikvirus Von Wiebke Herr Vielleicht ist Ihnen die "Fruchtfliege" Drosophila melanogaster als ein wichtiges Versuchstier für die genetische Forschung bekannt. Aber haben Sie auch schon mal vom Tabakmosaikvirus gehört? Wussten Sie, dass es ganz entsprechend ein wichtiges "Modelltier" für die Virologie und Molekularbiologie darstellt? Folgen Sie dem Virus auf seinem spannenden Weg nach und in Stuttgart!

Das Virus auf dem Weg nach DeutschlandAls man sich 1935 erstmals in Deutschland für das Tabakmosaikvirus (TMV) zu interessieren begann, war es anderswo längst als Forschungsobjekt bekannt. Aber viel mehr noch: Das Tabakmosaikvirus war als erster nicht bakterieller Krankheitserreger identifiziert worden. Diese Entdeckung markierte den Beginn der Virologie.

Das virale Puzzle beginntDer Blick richtete sich Ende des 19. Jahrhunderts nicht zufällig auf die Krankheitsursache von Tabakpflanzen. Als Reaktion auf eine verheerende Tabakkrankheit versuchte der deutsche Bakteriologe Adolf Mayer in Holland einen Standard für ihr Krankheitsbild festzulegen. Er beschrieb 1886 das Merkmal der krankhaften Blattscheckung, prägte deshalb den Namen Tabakmosaikkrankheit und vermutete ein Bakterium als Krankheitserreger. Unabhängig voneinander beobachteten dann Dimitri Iosifovich Ivanovski (1892) und Mayers Kollege Martinus Willem Beijerinck (1898), dass der Presssaft erkrankter Tabakpflanzen trotz etablierter Bakterienfilter infektiös blieb. Während Ivanowski ein sehr kleines Bakterium für die Krankheitsursache hielt, sprach Beijerinck erstmals von einem Virus (moderne Virus-Definition vgl. Kapitel 4). Durch welche Kriterien es sich von einem Bakterium abgrenzen sollte, war damit aber noch lange nicht geklärt. Maßstab waren für ihn feinere Filter, daneben wiesen Diffusionsversuche aus seiner Sicht auf eine gelöste Substanz hin.

Die chemische Natur des VirusBilden Viren tatsächlich eine eigene Kategorie neben Bakterien? Handelt es sich um lebende oder nichtlebende Wesen? Eine wichtige Voraussetzung, um der Natur des Virus auf die Spur zu kommen, war seine Isolierung. Durch Kristallisation gelang sie 1935 dem Amerikaner Wendell Stanley. Er behauptete, dass das isolierte Virus aus reinem Protein bestünde. Die am Ende einer Infektion stehende Vermehrung des Virus hielt er für eine Art selbstbeschleunigenden chemischen Prozess (Autokatalyse). Stanley wurde damit die "Entdeckung der chemischen Natur des Virus" zugeschrieben. Sie erregte weltweit Aufsehen, auch in Berlin.

Das Virus erreicht BerlinSeit 1937 nahm in Berlin eine zunächst lockere Kooperation zur Virusforschung allmählich feste Formen an. 1941 entstand schließlich eine Arbeitsstätte für Virusforschung der Kaiser-Wilhelm-Institute für Biochemie und Biologie. Gemeinsames Modellobjekt der Gruppe war das Tabakmosaikvirus. Stanleys Viruskristalle gaben Anreiz, den "Baustoff" Protein näher zu untersuchen. So verglich Georg Melchers natürlich vorkommende Varianten des Tabakmosaikvirus. Versuche Gerhard Schramms deuteten an, dass die infektiöse Wirkung gar nicht vom Protein auszugehen schien. Zwar hatten schon 1936 zwei Briten neben dem Protein Bestandteile von Ribonukleinsäure (RNS) im Tabakmosaikvirus gefunden. Auch die Berliner experimentierten mit ihr. Da sie sich aber noch entschieden an die Autorität Stanley hielten, konnte die infektiöse Wirkung erst in Tübingen nachgewiesen werden - der zweiten Station des Virus auf dem Weg nach Stuttgart. Hintergrundinformation: Arbeitsstätte für Virusforschung der Kaiser-Wilhelm-Institute für Biochemie und Biologie Da seit Dezember 1939 alle Kaiser Wilhelm-Institute in Berlin und Brandenburg zu kriegswichtigen Institutionen erklärt wurden, konnte auch sie als Arbeitsstätte zweier Berliner Kaiser-Wilhelm-Institute ihre Grundlagenforschungen im Krieg weiterbetreiben.

Das Virus verweilt in TübingenNach dem Zweiten Weltkrieg war Tübingen etwa zwei Jahrzehnte lang ein Zentrum für Tabakmosaikvirus-Forschung. Auch Karl-Wolfgang Mundry mischte hier kräftig mit und brachte das Virus später nach Stuttgart. Sein Nachweis der Mutierbarkeit des Tabakmosaikvirus war ein Meilenstein der Pflanzenvirologie und Molekularbiologie.

Institutioneller NeubeginnDie Berliner Arbeitsstätte für Virusforschung ging nach dem Zweiten Weltkrieg im Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen auf. Es gab personelle Kontinuitäten. Schramm war einer der Gründungsdirektoren und wies 1956 zusammen mit Alfred Gierer schließlich die infektiöse Eigenschaft der Ribonukleinsäure nach. Melchers dagegen wurde bald einer der Direktoren am Max-Planck-Institut für Biologie, das sich ebenfalls in Tübingen befand. Auch er hatte das Interesse am Tabakmosaikvirus nicht verloren. Damit war das Virus in zwei Tübinger Einrichtungen gleichzeitig zu Hause. Hintergrundinformation: Max-Planck-Institut für Virusforschung Gründung: 1954, Gründungsdirektoren: Hans Friedrich-Freksa, Gerhard Schramm und Werner Schäfer. 1984 Umbenennung in Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie.

Mundry trifft auf das VirusMit Karl-Wolfgang Mundry betrat der spätere Protagonist in Stuttgart die Wissenschaftsbühne. Die Frage "Was ist ein Virus?" führte ihn nach 6 Semestern Botanikstudium in Göttingen zu Melchers nach Tübingen. Für ein Gespräch mit ihm legte er im Spätsommer 1949 rund 600 km mit dem Fahrrad zurück. Es lohnte sich: Ab 1950 konnte Mundry als Doktorand in Melchers' Labor arbeiten. Bald stand auch eine Forschungsfrage für seine Dissertation fest: Ist die Mutabilität eines Virus experimentell beeinflussbar? Ausgangspunkt waren natürlich vorkommende Mutationen von Virusstämmen. Um die Mutationsrate zu erhöhen, setzte Mundry das Tabakmosaikvirus Röntgen- und UV-Strahlen aus. Diese Versuche blieben erfolglos. In einer zweiten Versuchsreihe änderte er deshalb die Verhältnisse: Der gesamte Pflanzenwirt wurde nun einbezogen (in vivo-Verhältnisse) und lediglich einer erhöhten Kulturtemperatur ausgesetzt. Tatsächlich ließ sich dadurch die Mutationsrate erhöhen. Mit diesem Ergebnis schloss Mundry seine Dissertation 1954 ab. Hintergrundinformation: in vivo Im lebenden Organismus. Gegenteil von in vitro: unter künstlichen Bedingungen, im strengen Sinn: Zellfreie Bedingungen.

Das "Atom" der Mutabilität1958 gelang es Mundry schließlich doch, Mutationen in vitro zu erzeugen. Zu dieser Zeit arbeitete er nach einem Intermezzo an der TH Braunschweig wieder in Tübingen als Melchers' Assistent. Die neue Entdeckung bildete den Höhepunkt seiner Tübinger Arbeiten und ging aus einer Zusammenarbeit mit Alfred Gierer vom Max-Planck-Institut für Virusforschung hervor. Schon vor ihnen hatten Schramm und Heinz Schuster zeigen können, dass die zufällige Veränderung eines einzigen Bausteins der Nukleinsäure (Nukleotide) ausreicht, um das Virus funktionslos zu machen. Sie verwendeten dazu salpetrige Säure. Mundry und Gierer griffen diese Arbeitstechnik auf und wiesen nach, dass die chemische Veränderung eines einzelnen Nukleotids nicht zwangsläufig "tödlich" wirkt. Es hinge vielmehr davon ab, welches der insgesamt ca. 6000 Nukleotide zufällig verändert wird. Damit hatten sie die kleinste Einheit der Mutation gefunden. Das Tabakmosaikvirus war somit nicht mehr nur Modell für die Virologie, sondern bot sich als "Gen-Modell" auch für die Molekularbiologie an. Hintergrundinformation: Nukleotide Bausteine der Nukleinsäure. Jedes Nukleotid besteht aus drei Teilen: aus einer Base (stickstoffhaltiger Ring), einem Zucker und der Phosphorsäure. In der RNS (Ribonukleinsäure) treten als Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Uracil auf. Hintergrundinformation: salpetrige Säure Bei einer Behandlung mit salpetriger Säure (hier: Alkalinitrite in leicht saurem Milieu) werden die Basen Adenin, Cytosin und Guanin, die zur Gruppe der Aminobasen gehören, in Hypoxanthin, Uracil und Xanthin umgewandelt. Letztere gehören zur Gruppe der Hydroxybasen.

Eine Universität schmiedet Pläne

1870 hatte die Biologie am Stuttgarter Polytechnikum zwei selbständige Grundrichtungen herausgebildet: Zoologie und Botanik wurden erstmals von zwei verschiedenen Personen unterrichtet. Der Experimentalphysiker Heinz Pick ergriff daraufhin die Initiative und entwarf im Zuge eines allgemeinen Lehrkörperausbaus noch im selben Jahr einen entsprechenden Plan für die Biologie. Dieser Pick-Plan sah gleichzeitig eine Neuorientierung des Fachs vor, und zwar in molekularbiologische Richtung.

Doch es gab Gegenstimmen. Wegen der Lehramtsausbildung hielt man es für wichtig, auch die klassische organismische Biologie mit abzudecken, und der Plan eines Gegenplans entstand. Nachdem sich die Mehrheit für den Pickplan entschieden hatte, wurde neben dem Lehrstuhl für Zoologie und dem der neugeschaffenen Tierphysiologie auch der Lehrstuhl für Botanik neu besetzt. Ihn hatte seit 1972 der Tabakmosaikvirus-Spezialist Karl-Wolfgang Mundry inne. Sein Lehrstuhl sollte in Abgrenzung zur Zoologie zwar ursprünglich "Biologie der Zelle II" heißen. Der Ausrichtung wirklich gerecht wurde aber erst die Umbenennung in "Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen" nach seiner Emeritierung.

Die Umsetzung des ambitionierten Pickplans brach in der Folgezeit ab. Einschneidende Sparmaßnahmen zwangen dazu, die wenigen noch verfügbaren Lehrstühle nicht mehr streng nach Plan zu besetzen. Hintergrundinformation: Biologie Biologie war lange Zeit keine eigenständige Disziplin. Bis ins 19. Jahrhundert bildeten Zoologie und Botanik zusammen mit der Mineralogie das Fach Naturgeschichte. Hintergrundinformation: Pick-Plan Wie großzügig die Personal- und Raumplanung des Pick-Plans vom 13.11.1969 war, zeigt folgender Ausschnitt: "Der Fachbereich 'Biowissenschaften' ist unterteilt in 8 Forschungsgruppen (Lehrstühle), jede der Forschungsgruppen baut sich aus 3-4 Arbeitsgruppen auf. Eine solche Arbeitsgruppe setzt sich personell aus einem Leiter, 2-4 wissenschaftlichen Mitarbeitern, 3-6 technischen Mitarbeitern sowie Doktoranden und Studenten zusammen. Inklusive der gemeinsam zu benutzenden technischen Räume hat eine Arbeitsgruppe einen Raumbedarf von etwa 200 m2 Nettonutzfläche. Somit ergibt sich ein Raumbedarf bei 8 Forschungsgruppen mit 24 Arbeitsgruppen von ca. 4800 m2. [...] Der Gesamtbedarf an wissenschaftlich und technischem Personal ergibt sich aus der oben durchgeführten Abschätzung zu insgesamt etwa 170 Stellen." Hintergrundinformation: Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen Durch die Einrichtung dieses Lehrstuhls konnte das jahrelang angestrebte Ziel erreicht werden, die allgemeine Biologie und die Molekularbiologie der pflanzlichen Viren in einer naturwissenschaftlichen Fakultät zu etablieren. Seine Entstehung in Stuttgart war allerdings auch eine Folge davon, dass die Tätigkeit Mundrys und seiner Mitarbeiter nicht im geringsten auf die Beschäftigung mit dem Tabakmosaikvirus begrenzt blieb. Hintergrundinformation: Technische Biologie Der Studiengang Technische Biologie wurde im Wintersemester 1987/88 eingeführt. Seine Konzeption orientierte sich an einem Vorbild an der ETH Zürich. Doch Ziel war es nicht, "'Biotechnologen' [zu] kreieren, sondern weiterhin Diplom-Biologen aus[zu]bilden, aber solche, die durch die spezifische Gestaltung des Studienplanes auch gelernt haben, mit Ingenieuren zu kommunizieren". Fünf Institute wurden bisher in Folge gegründet:

Mehr zum Studieninhalt unter:

Das Virus lässt sich noch weiter erforschenIn Stuttgart konnte sich das Tabakmosaikvirus erstmals auch an einer deutschen Universität behaupten. Mundry baute seine grundlegenden Arbeiten aus der Tübinger Zeit in verschiedene Richtungen aus. Neben Untersuchungen zur Struktur und Funktion eines Virus - heute Lehrbuchwissen - spielten auch anwendungsorientierte Fragen eine Rolle: Welchen Einfluss hat ein Virus auf die Abwehrmechanismen einer Pflanze? Welche Gene des Virus sind dafür verantwortlich? ...

Der Anfang vom Anfang: Dem Anstoß der Virusvermehrung auf der SpurZurück zu jener Frage, mit der sich die Virusforschung schon seit Anbeginn beschäftigte: Was ist ein Virus?

Der Nachweis, dass die Information zur Virusvermehrung an die Ribonukleinsäure (RNS) gebunden ist, legte eine Wechselwirkung zwischen Virus und Wirtszelle nahe. Viren fehlt nämlich etwas: Sie verfügen über keinen Mechanismus, der ihre Informationen abliest und in Eiweißstrukturen umsetzt. Sie müssen sich deshalb der Übersetzungsmechanismen einer Zelle bedienen, die sich an den Ribosomen befinden. Das Virus gleicht damit weder einem Proteinmolekül mit "chemischer" Vermehrung, noch einem Organismus mit eigenem Stoffwechsel. Mit dem allerersten Schritt der Virusvermehrung beschäftigten sich vom Ende der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre Arbeitsgruppen um Mundry. Sie standen besonders mit Gruppen aus Straßburg und England in engem Kontakt. Vertiefung für Kenner: Stuttgarter Beiträge zum Vermehrungsanstoß Hintergrundinformation: Ribosomen Wie ein tierischer Organismus verschiedene Organe besitzt, verfügt eine Zelle über verschiedene Organellen. Ribosomen sind die Organellen für die Proteinsynthese. Sie bestehen aus ribosomaler RNS und Proteinen und teilen sich in zwei Untereinheiten. Beim "Ablesen" von RNS werden diese beiden Untereinheiten an die RNS gebunden und setzen sich zu einem funktionsfähigen Ribosom zusammen. An ihm wird die Basenabfolge der RNS in die Aminosäurenabfolge eines Proteins übersetzt (Translation). Hintergrundinformation: Vertiefung für Kenner: Stuttgarter Beiträge zum Vermehrungsanstoß Allgemein stellt man sich bis heute vor, dass der eigentlichen Reproduktion des Virus die Ablösung des Proteins vorausgeht. Sie sei gekoppelt an einen ersten Ableseprozess der RNS an den Ribosomen der Wirtszelle (Kotranslationale Zerlegung). Hier wird der abgelesene Bauplan in Enzyme umgesetzt, welche dann bei der Verdopplung der RNS mitwirken. Doch was gibt den Anstoß zu diesem ersten Schritt der Virusvermehrung? Mundrys Teams näherten sich dieser Frage durch in vitro-Versuche. Sie stellten fest, dass ein bestimmter Abschnitt auf der RNS schon nach sehr kurzer Einwirkung von Sodiumdodecylsulfat (SDS) vollständig enthüllt wird. Das reichte aus, um das Andocken der Ribosomen und die Bildung eines Ablesekomplexes zu ermöglichen. Schon in Tübingen hatte sich Mundry mit diesem speziellen Abschnitt auf der RNS beschäftigt. Damals war er allerdings auf der Suche nach dem Hüllproteingen. Seine Strukturanalyse hatte ergeben, dass dieser Bereich einen Mangel an Guanin (eine von vier Basen der RNS-Bausteine) aufwies. Genau darauf führte er nun dessen instabilen Zustand und dessen Empfänglichkeit für eine schnelle Enthüllung zurück. Schema des gesamten Infektionszyklus (PDF-Datei)

Selbstmord zum Überleben: Wie kann das Virus Pflanzen dazu bringen?

Die Reaktion einer Pflanze auf eine Virusinfektion hängt zum einen von den genetischen Informationen der Pflanzenzelle ab und zum andern von der RNS des Virus. Bereits Mundrys Entdeckung von 1958 basierte auf der Beobachtung, dass der von ihm gewählte Virusstamm nach Mutation andere Symptome bei der Pflanze hervorruft als vorher: Anstatt sich fast ohne sichtbare Merkmale in der Pflanze auszubreiten, beschränkte sich die Infektion der Mutanten auf einzelne Zellen der mit Virus eingeriebenen Blätter. Zwar starben die betroffenen Stellen ab (lokale Nekrosen), der Infektionsherd wurde somit aber eingegrenzt. Man spricht von einer hypersensitiven Reaktion des Blattgewebes. Sie macht die Pflanze gegen das Virus resistent.

Daraus ließ sich die Frage ableiten: Was zwingt die Pflanze, nach der Mutation des Virus hypersensitiv zu reagieren? Das Ergebnis blieb umstritten. Andere Forschergruppen hielten eine Mutation des Hüllproteins für den Auslöser der hypersensitiven Reaktion. Bis jetzt ist der Widerspruch nicht geklärt worden. Beide Bestandteile versuchte man aber bereits, zur Resistenzerzeugung zu nutzen. Vertiefung für Kenner: Stuttgarter Beiträge zur hypersensitiven Reaktion Hintergrundinformation: Vertiefung für Kenner: Stuttgarter Beiträge zur hypersensitiven Reaktion Experimentell näherten sich die Stuttgarter dem "hypersensitiven Phänomen" auf zwei verschiedenen Wegen. Erstens nutzte man aus, dass die nackte RNS des Virus fünfmal schneller mutiert als die proteinverhüllte. In mehreren Versuchen ließ man die Enthüllung (wieder durch SDS) unterschiedlich weit fortschreiten, um zu prüfen, wann eine Erhöhung der Wirkung zugesetzter salpetriger Säure deutlich festzustellen war. Vom entsprechenden Enthüllungsgrad schloss man auf den Ort des mutierten Gens. Es schien sich also um jenen Abschnitt auf der RNS zu handeln, der die Informationen für ein Protein enthält, das normalerweise den Transport des Virus von einer Zelle in die Nachbarzellen vollzieht (p30). In seinen Signaleigenschaften musste es sich derart verändert haben, dass die Pflanze nun hypersensitiv reagierte. Zweitens untersuchten sie die Struktur der mutierten Virus-RNS. Eine Veränderung des Transportproteingens ließ sich zwar nicht bestätigen. Es konnte aber durchaus sein, dass die meisten Mutanten beim Prozess der biologischen Reinigung wegen der verlorengegangenen Transportfunktion abhanden gekommen waren und sich gar nicht mehr im Untersuchungsmaterial nachweisen ließen.

Das Tabakmosaikvirus bleibt nicht alleinMundry und seine Arbeitsgruppen beschäftigten sich nicht nur mit dem Tabakmosaikvirus. Hier eine kleine Auswahl weiterer Kernpunkte:

Außerdem untersuchten Gruppen um Mundry neben virusabhängigen auch pflanzeneigene Schutzmechanismen:

Das Virus steigt in die LüfteIm Laufe seiner Berufungsverhandlungen hatte Mundry zwei räumliche Forderungen gestellt. Erstens benötigte er Gewächshäuser, die wie am Max-Planck-Institut in Tübingen direkt an wissenschaftliche Arbeitsräume angebunden waren. Zweitens beharrte er darauf, dass endgültiger Standort der Biologie - wie für die Physik und Chemie - der Universitätsbereich Vaihingen sein sollte. Provisorisches Institutsgebäude war seit 1971 eine alte Lackfabrik in Stuttgart-Wangen (Ulmer Straße 227). Erstmals waren nun Botanik und Zoologie institutionell und personell vereinigt. Während der Umzug nach Vaihingen rund 15 Jahre auf sich warten ließ, realisierte sich die Forderung nach geeigneten Gewächshäusern schneller. Doch die Sache hatte einen Haken. Mundrys eigene Entwürfe wurden zwar recht gut umgesetzt, aber am "falschen" Standort. Ausgerechnet das Gelände der Stuttgarter Konkurrenzuniversität Hohenheim wurde seit Mitte der 70er Jahre nicht zuletzt Unterkunft des Tabakmosaikvirus. Hinzu kam die hinderliche Entfernung zwischen Institut und Gewächshäusern. Nur für wenige Versuchspflanzen war zusätzlich im Keller des Wangener Gebäudes Platz. Dort hatten sich die Biologen eine Kulturkammer mit Klimatisierung und künstlicher Beleuchtung eingerichtet. Eine Verbesserung trat erst nach dem Umzug auf den Campus Vaihingen ein, der 1987 und 1989 in zwei Etappen stattfand und mit der Etablierung des neuen Studiengangs Technische Biologie in Zusammenhang stand. Der Bau neuer Gewächshäuser zögerte sich noch bis 1993 kurz nach Mundrys Emeritierung hinaus. Die ein Jahr später eingeweihte botanische Versuchsstation kam seinen ursprünglichen Wünschen sehr nahe. Wie schon in Tübingen und Hohenheim grenzten auch hier Laborräume und Gewächshäuser direkt aneinander. Und zwar am nächsten Standort, den man sich denken kann. Auf dem Dach des Naturwissenschaftlichen Zentrums wurden die Stahlstreben des zweistöckigen Komplexes unter Einsatz eines Hubschraubers montiert. Ganz treffend lautete der Richtspruch: "Ich schau ins weite Land hinein, wie schön muß hier zu forschen sein" - tatsächlich ist eine Versuchsstation mit Flair entstanden. Hintergrundinformation: Technische Biologie Der Studiengang Technische Biologie wurde im Wintersemester 1987/88 eingeführt. Seine Konzeption orientierte sich an einem Vorbild an der ETH Zürich. Doch Ziel war es nicht, "'Biotechnologen' [zu] kreieren, sondern weiterhin Diplom-Biologen aus[zu]bilden, aber solche, die durch die spezifische Gestaltung des Studienplanes auch gelernt haben, mit Ingenieuren zu kommunizieren". Fünf Institute wurden bisher in Folge gegründet:

Mehr zum Studieninhalt unter:

"Wonderful street-car meeting" - Die Stuttgarter Pflanzenvirologie etabliert sichAls Mundry das Tabakmosaikvirus erstmals an eine deutsche Universität brachte, beschäftigten sich daneben nur wenige außeruniversitäre Arbeitsgruppen mit der Pflanzenvirologie. Um einer Isolation vorzubeugen und diese Fachrichtung auch in Deutschland zu etablieren, organisierte Mundrys Abteilung im Juni 1980 in Stuttgart ein erstes Treffen Europäischer Pflanzenvirologen überhaupt. Unter verschiedenen Arbeitstiteln fand es in den folgenden Jahren in zahlreichen anderen europäischen Städten eine Fortsetzung (Straßburg, Wageningen (NL), Littlehampton (GB), Riga, Paris, Madrid ...). Das Ansehen der Stuttgarter Pflanzenvirologen profitierte außerordentlich von diesem ersten Treffen, was nicht zuletzt an der guten Organisation und der besonderen Atmosphäre lag. Mundry erinnert sich: "Es genügten damals ein Dutzend Telefonate mit in- und ausländischen Kollegen aus führenden Instituten und vielleicht 5000 DM, um ein informelles dreitägiges Symposium unter dem Arbeitstitel "Central European Virus and Plant Cell Conference" ("CEVAPCC") in Gang zu bringen. Alle Teilnehmer wurden im Hotel "Löwen" in Stuttgart Wangen untergebracht, zwei Straßenbahn-Haltestellen von unserem alten Instituts-Provisorium in der Ulmer Straße entfernt. Jede Arbeitsgruppe sollte mit etwa drei Personen teilnehmen, davon mindestens ein Doktorand oder Post-Doc. Die Teilnehmerzahl war strikt auf 44 begrenzt, weil ich als "social event" für den zweiten Abend des meetings den Party-Wagen der Stuttgarter Straßenbahn für uns reserviert hatte und der eben nur 44 Plätze bot. Als der direkt vor unserem Institut hielt, waren Überraschung und Freude groß. Bei Butterbrezeln, gutem Wein und flotter Tanzmusik schäumte die Stimmung geradezu über. [...] Vom 'wonderful street-car meeting in Stuttgart' schwärmen die Älteren noch heute."

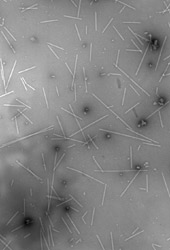

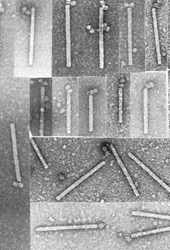

Ein Virus wird man nicht so schnell losDas Tabakmosaikvirus blieb in Stuttgart kein Versuchsobjekt der Vergangenheit, sondern wird auch in der aktuellen Forschung am Biologischen Institut erfolgversprechend eingesetzt (Abt. Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen). In Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Festkörperforschung untersuchen Pflanzenvirologen momentan, ob sich die Nanostruktur des Tabakmosaikvirus für Anwendungen in der Nanotechnik nutzen lässt.

Ziel ihrer Forschung ist eine kontrollierte Metallisierung der Virusröhrchen sowohl auf der äußeren Oberfläche als auch im Zentralkanal oder sogar an beiden Orten gleichzeitig. Mehr dazu unter

Biographie: Karl-Wolfgang Mundry (geb. 1927)

|

|

Letzte Änderung 10.04.2006 ( |